【6/29追記】ネクストゴール200万円に挑戦中です!

5月31日にはじめたふぅらくやのプロジェクトは、皆さまのおかげで6月18日に100万円を達成しました!

ご支援、ご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございます。自分たちでも驚くほどのペースで支援の輪が広がったことに、とても勇気づけられました!不土野が長らく育んできた歴史の力であり、魂のこもった想いの力だと感じています。予想以上に、ページを熟読し、熱いメッセージをくださる方が大勢いらっしゃって、このようなご声援をいただけることに心より感謝申し上げます。

ひとまず目標額は達成しましたが、クラファン募集期間は7月19日まで続きます。そこで、引き続き1人でも多くの方にふぅらくやの活動を知っていただくべく、プロジェクトを続けてまいります。具体的な数値目標としまして、ネクストゴールとして200万円を掲げたいと思います。

椎葉寄席の開催で終わらせたくない、一時的な盛り上がりで終わらせたくない。

そのためには、次年度以降も多角的なアプローチによるさまざまな活動を行うことが求められます。そのうち一つ具体例を挙げますと、今不土野に住まい、落語をしている子どもたち以外の仲間を増やすための活動があります。例えば、村内の他の地区に住まう子どもたち。例えば、近隣市町村に住まう子どもたち。そうした子どもたちにも、落語に触れる機会を創出していきたいと考えています。実際に、先日開催した落語ワークショップでは、村内の他の地区に住む子がとても楽しそうに落語に触れていました。

長期的視点を持ちながら、今できることに全身全霊で挑んでいきます。

引き続き、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

はじめまして!富土野子ども落語会(愛称:富楽家 ふぅらくや)です!

皆さま、初めまして!

日本三大秘境の一つとされる宮崎県椎葉村(しいばそん)不土野(ふどの)地区にある、「富土野子ども落語会」(愛称は「富楽家 ふぅらくや」)立ち上げメンバーの藤江開生です。私は2023年4月から椎葉村の地域おこし協力隊として活動しており、普段は椎葉村図書館「ぶん文Bun」で図書館司書をしています。

椎葉村図書館に惹かれて、大学卒業後すぐにはるばる東京からやってきた私ですが、いざ椎葉村へ来てみると、さらに驚くべき事実が私を待ち受けていました。

それは椎葉村不土野地区で続く子ども落語の文化です。この地区に住む子どもたちは、皆小学校に入学するやいなや小噺を覚えることから始め、徐々に本格的な落語を覚えていきます。大学時代に落語研究会(通称落研)に入っていた私からすれば、これはもうまさに、運命としかいいようのない出逢いでした。

2024年3月10日(日)に行われた、不土野小学校学習発表会の様子。

2024年3月10日(日)に行われた、不土野小学校学習発表会の様子。

しかし、不土野地区の子どもたちは減り続けており、2024年度に6年生が5人卒業すると、2025年度には全校児童が3名になってしまい、閉校さえ危ぶまれている事態になっています。まさに不土野子ども落語が今後も続いていくか、数年後には途絶えてしまうかの岐路に立たされている状況です。一落語好きとして、その危機を見てみぬふりなどできるはずもなく、今後も不土野子ども落語の文化がより持続可能な形で受け継がれていくことを願い、具体的な行動を起こすための組織を結成しました。

それが、2024年1月に不土野地区の皆さんと一緒に立ち上げた「富土野子ども落語会」です。愛称は富楽家(ふぅらくや)。かつての不土野地区の表記名である富土野から「富」の字を拝借し、落語を楽しむ、楽しくやろうということで「楽」の字を「富」に続けました。落語家の亭号のように気軽に呼んでほしいという思いも込め、ふぅらくやと読ませることにしました。どうぞ皆さま御贔屓に。

1月の結成以降、今回のプロジェクトについてや、今後行う日々の活動について、保護者をはじめとした不土野地区住民の皆さんと話し合いを重ねてきました。その結果、4月末から毎週月曜日に皆で集まって、稽古を始めています。これまで、定期的な稽古を行っていなかったため、大きな進歩です。

2024年5月12日(日)、初めてオンラインで講師の先生とご対面。

2024年5月12日(日)、初めてオンラインで講師の先生とご対面。

こうした日々の活動に加え、大きな目玉となるのが今回のプロジェクト。産声を上げたばかりの「ふぅらくや」として、最初の大きな活動になります。今抱える課題を解決し、次代へ子ども落語文化をつなぐために―。

地元椎葉村で、「笑点のあの師匠」と子どもたちが共演する落語会を開催します!

不土野で受け継がれてきた、子ども落語の文化

プロジェクトの詳細について話を進める前に、不土野子ども落語の文化について詳しくお伝えさせてください。

1990年から始まった子ども落語は、2025年に35周年を迎えます。当時、不土野小学校に赴任してこられた先生のなかに、落語が好きな方がおり、その先生が秘境と称されるほどの山間部で育つ子どもたちに、人前で物おじせずに堂々と話せる自信や度胸、表現力を身につけてほしいとの思いから、落語をやらせてみようということで始まりました。

子ども落語が始まった、まさにその年に小学校へ入学したという廣末さんに話を伺ったところ、なかなか厳しい指導がされていたようで、低学年の児童などはよくわからないままに一生懸命取り組んでいたとのこと。しかし、その甲斐あって発表会では、人々にたくさんの笑いを届けることが叶い、「その瞬間込み上げてくるうれしさ、その経験は何物にも代えがたかった」と振り返っておられました。

今では、子ども落語の大会が開かれるなど、全国各地で盛んに取り組まれていますが、当時は珍しかった子ども落語。その存在が瞬く間に世間に知られるようになったのは、1994年にフジテレビ「めざましテレビ」内の、東西対決というコーナーで取り上げられたことがきっかけでした。

こうした活動の噂はプロの落語家の耳にも届きました。

取り組み開始から5年経った1995年には、椎葉村のご近所(と言っても車で約1.5時間かかりますが)宮崎県日向市出身の桂歌春師匠が子どもたちの指導のために来村されました。同年9月に開催された「第3回みやざき落語会」(宮崎市)では、子どもたちは歌春師匠をはじめ、歌春師匠の師匠であり『笑点』でおなじみだった桂歌丸師匠(2018年永眠)や、三笑亭夢之助師匠(現在は廃業)との共演を果たしています。また、2013年10月、2014年3月には、テレビ朝日「ナニコレ珍百景」にも取り上げていただきました。

このような師匠方との交流による活動の活発化もあり、落語を活かした特色ある教育活動が評価され、1995年、不土野小学校は宮崎日日新聞社教育賞を受賞しています。

かつての練習風景。

かつての練習風景。

地域の皆さんの前での披露の様子①。不土野小学校にて。

地域の皆さんの前での披露の様子①。不土野小学校にて。

地域の皆さんの前での披露の様子②。不土野小学校にて。

地域の皆さんの前での披露の様子②。不土野小学校にて。

近年はコロナ禍の影響もあり、かなり限定的な交流になってしまいましたが、現在でも、春風亭柳之助師匠が年に1回、子どもたちの指導にお越しになるなど、プロの落語家とのご縁は続いています。こうしたご縁のおかげもあって、不土野=落語という図式は確固たるものとなっていきました。

1人の先生の発案から始まった子ども落語。その先生が不土野小学校を離れたあとも、学校や地域に受け継がれ、今に続いています。今では、親子二代にわたって不土野で落語をしているというご家庭もあるほどです。

子どもたちにとって、かけがえのない舞台をつくりたい!

34年続いてきた不土野子ども落語の文化。

しかしながら、現在その状況は必ずしも良好とは言えません。先に述べたように、子どもたちの人口減少も一つの要因ですが、それに加えいくつかの課題が横たわっています。

まず、指導者の確保の問題です。これまでのご縁もあり、プロの師匠にお越しいただく機会はあるものの、一時期と比べると明らかに回数が減っています。椎葉村の場所柄、プロの師匠方に東京や大阪から頻繁にお越しいただくことは難しいうえ、コロナが追い打ちをかける形となり、現在では先述の通り、年に1回春風亭柳之助師匠にかろうじてお越しいただいている状況です。師匠からの指導はとても貴重な機会であり、子どもたちもとても楽しみにしている時間です。普段の練習では、学校の先生方や保護者の皆さまがこれまでの経験などをもとに工夫しながら指導していますが、やはり負担も大きく、どうしても限界があります。子どもたちのやる気をより一層引き出すという意味でも、プロの師匠の力は偉大です。何とかして、ご指導いただける機会を増やせないかと模索しています。

コロナが奪ったのは、師匠のご指導の機会だけではありませんでした。子どもたちが日頃の稽古の成果を披露する場も奪っていきました。毎年7月に宮崎県日向市で開催される「ひむかの国 こども落語全国大会」や、毎年11月に開催される椎葉村最大のお祭り「椎葉平家まつり」などで披露の機会を得ていましたが(下記動画参照)、それらも数年間中止を余儀なくされました。おかげで、ほとんど人前で披露する機会がなくなってしまったのです。2023年に久しぶりに開催され、徐々に披露の場は回復傾向にありますが、低学年の子を中心に、多くの子どもたちにとって初めての披露の機会となっており、毎年披露することで得られていたステップアップの感覚を味わうのが難しくなっています。これは、子どもたちのモチベーションにも少なくない影響を及ぼしています。

こうした状況を踏まえ、私や保護者の皆さんからなる「ふぅらくや」が導き出した指針は「失われてしまったなら、またつくればいい」というシンプルなものでした。このシンプルな考え方をもとに、「これまで培ってきた子ども落語の効果・力を最大限発揮するにはどうしたらよいか」「今後不土野として、子ども落語とどのように付き合っていくか」といった長期的な視点も盛り込み、「『笑点のあの師匠』と子どもたちが共演する落語会を、地元椎葉村で開催する」という目標にたどり着きました。もちろん、この目標だけですべてを快刀乱麻のごとく解決できるとは考えていません。様々な角度からのアプローチが欠かせないことは心得ているつもりです。

しかしながら、たった1回きりの経験でも、それがガラッと状況を変えてしまうことは、往々にしてあることだと思うのです。まして、それが感受性豊かな子どもたちであればなおさらです。

今回掲げる目標を子どもたちにとってそのような機会にしたいと、切に願っています。日頃の稽古の成果を、地元の方をはじめとした大勢のお客様の前で発表する場にするのはもちろんのこと、「笑点のあの師匠」と共演することで、普段は味わえない緊張感やプロの凄さを身をもって経験する場としたいのです。それこそが今抱える課題を解決することにつながり、子ども落語存続の危機を突破することにつながると信じています。

こうした思いに応えてくれるであろう「笑点のあの師匠」をお呼びしたいと考えています。その方とは一体...?

「笑点のあの師匠」を呼びたい

ズバリ、「笑点」でおなじみの三遊亭好楽師匠に椎葉村にお越しいただきたいと考えています!

実は過去に、テレビ番組の取材で好楽師匠は椎葉村にお越しいただいたことがございます。今回お越しいただくことが実現すれば、約10年ぶり2回目のご来村ということになります。以前お越しいただいた際には、あまりゆっくりと交流することは叶わなかったようです。今回は、長年不土野でご指導いただいている春風亭柳之助師匠とともにお呼びし、椎葉寄席(仮)を開催することで、子どもたちにとってかけがえのない舞台を用意したいと思います。

2024年5月20日(月)の練習風景。

2024年5月20日(月)の練習風景。

この大きな目標に向かって、日々の稽古に懸命に取り組むという経験も得難いものになるでしょう。そして、その稽古が苦しくて、耐えねばならないようなものになるのではなく、落語の新たな楽しさや意外な一面、自分自身の特徴に気づけるような時間とするために、「ふぅらくや」として全力でサポートしていきたいと思っています。

大舞台の高座に上がる子どもたちが、堂々と、そしてのびのびと落語を披露し、会場を爆笑の渦に巻き込む姿を想像し、今からワクワクしています。椎葉寄席(仮)は、2024年11月~2025年2月の期間に、椎葉村開発センターにて開催予定です。

資金の使い道

上記の通り、椎葉寄席(仮)開催に向けて動いていきます。

今回のプロジェクトで集まった資金は、本番の落語会の開催経費に充てられます。以下のような使途を予定しています。

・三遊亭好楽師匠、春風亭柳之助師匠出演料

・リターン品制作費(送料等込み)

・宣伝・告知費

・CAMPFIRE利用手数料費

・会場設営費

【ネクストゴール】

・次年度以降の活動資金(不土野を除く村内外の仲間を増やすためのイベント実施 など)

リターンのご紹介

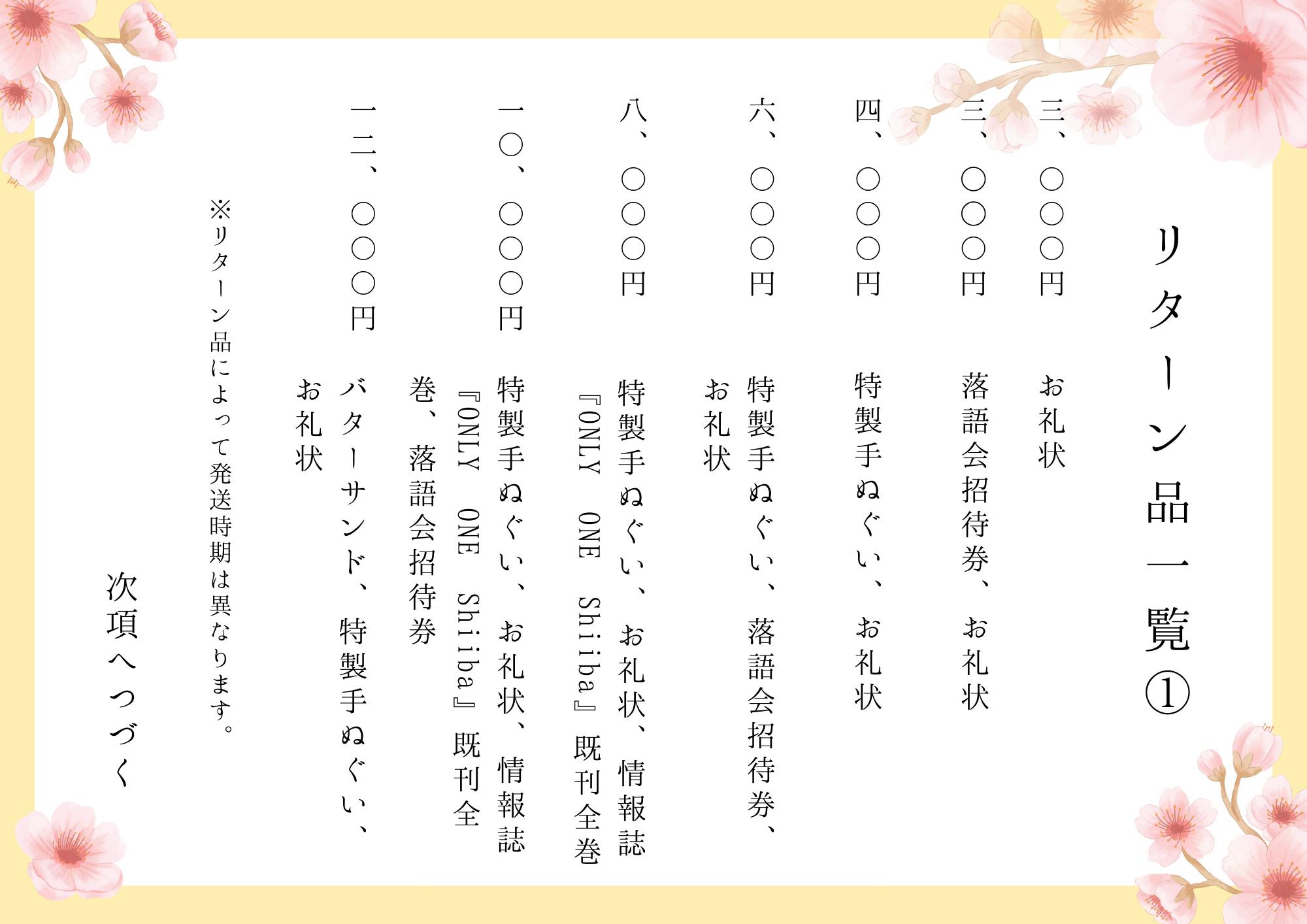

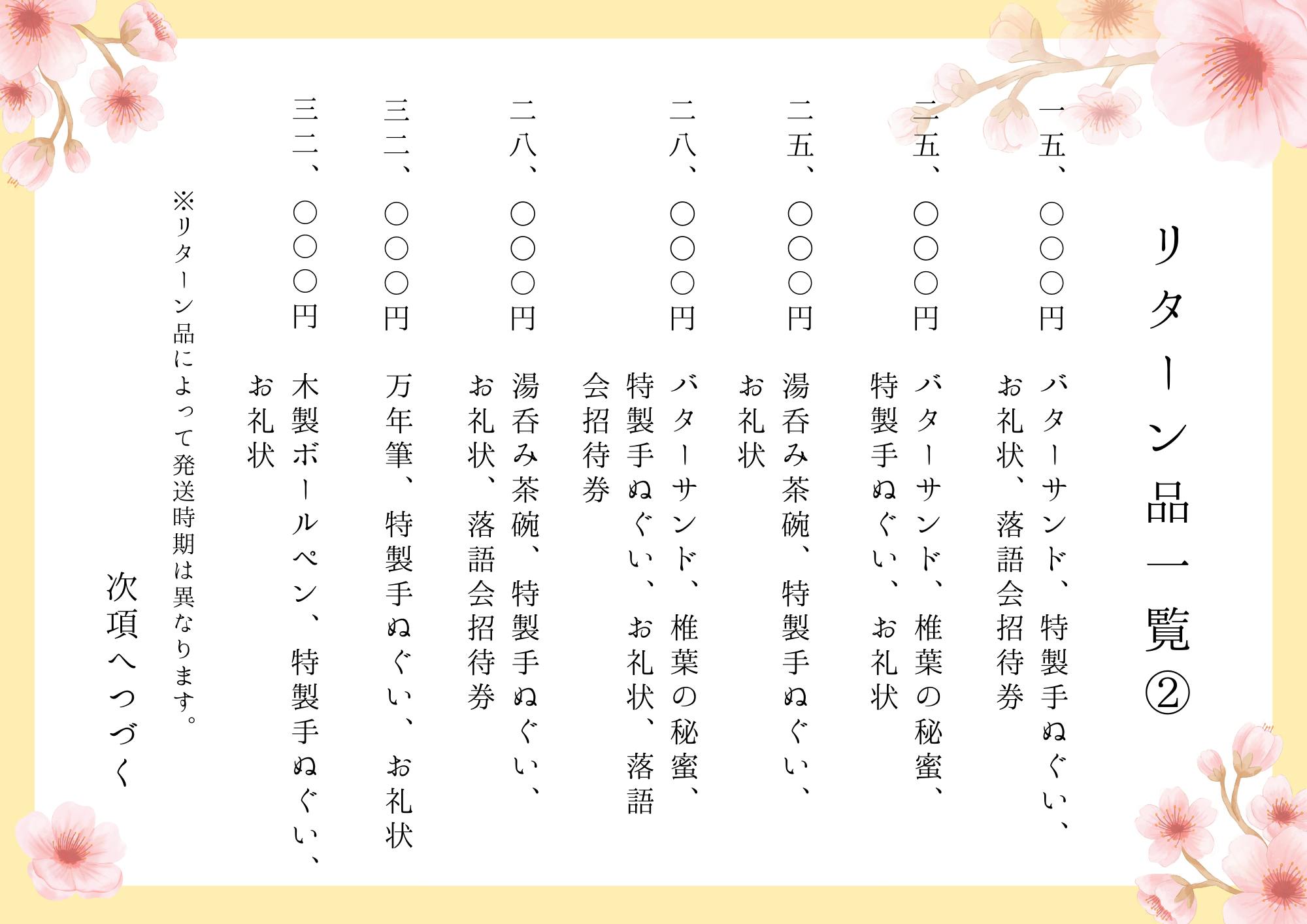

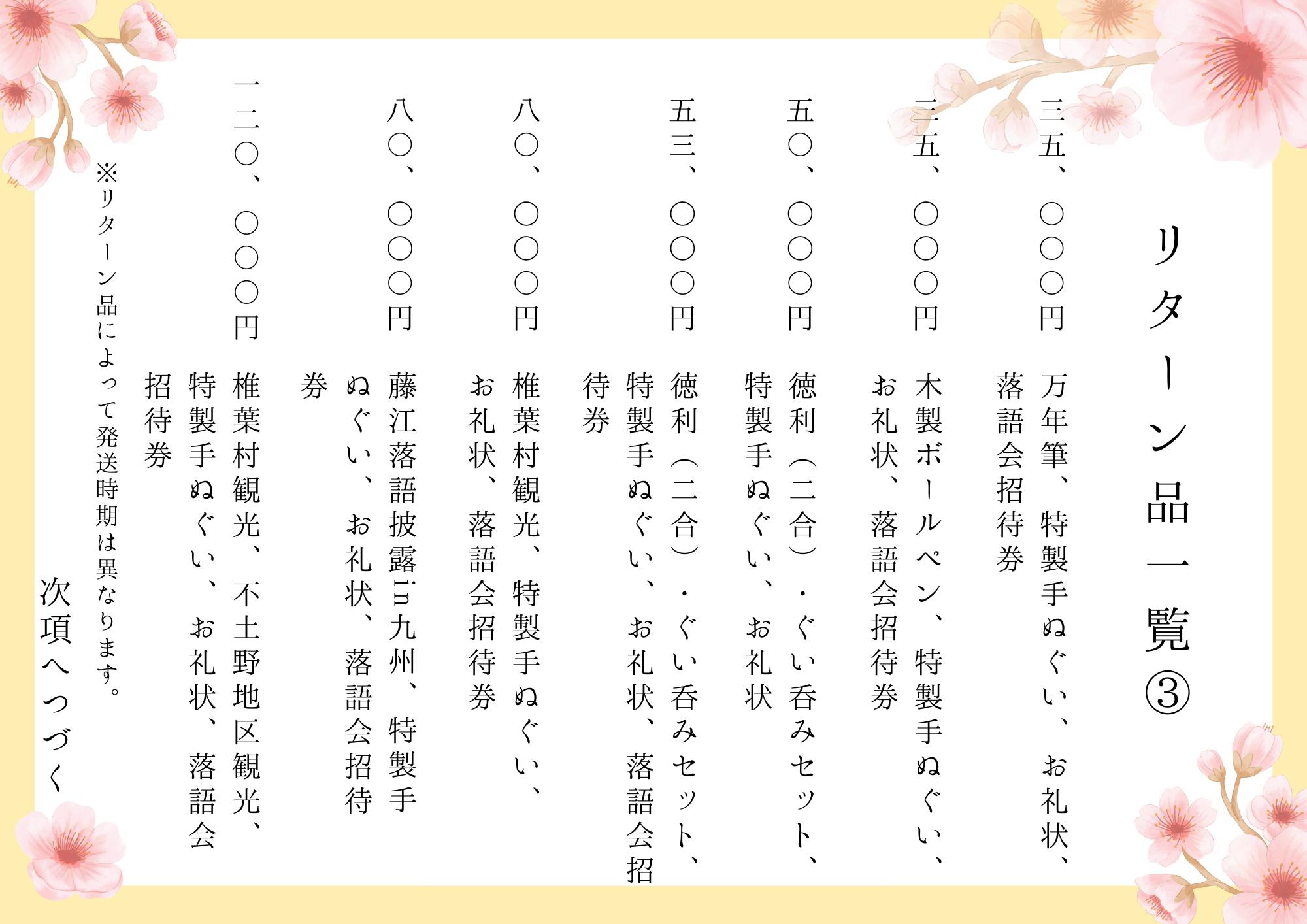

子どもたちによるお礼状や特製手ぬぐい、椎葉村特産品など、各種ご用意しています。もれなく椎葉寄席(仮)の招待券(チケット)もついていますので、ぜひ子どもたちの勇姿を観に、椎葉村にいらしてください!遠方にお住まいで、なかなか椎葉には来られそうにないという方向けに、招待券なしのプランもご用意しています。なかには、子どもたちがあなたのもとを訪ねるというものも...!?

リターン品一覧は以下の通りとなっています。

クラウドファンディング実施スケジュール

今回のクラウドファンディング実施スケジュールは、以下の通りです。

・2024年7月中旬:クラウドファンディング募集終了

・2024年7月~8月:師匠方への出演依頼、交渉

・2024年10月以降:順次リターン、実施・発送、落語会開催準備

・2024年11月~2025年2月:椎葉村での落語会(椎葉寄席)実施

最後に

不土野子ども落語自体は30年以上の歴史を誇りますが、「ふぅらくや」はまだヨチヨチ歩きのか弱い存在です。しかし、これまで地域の皆さんや学校の先生方、指導にお越しくださった師匠方など、多くの方々の力があって現在まで続いて参りました。その力は伊達ではないはずです。そのお力を再びお借りし、さらに新たなご縁が生まれることで、さらなるお力添えをいただければと思います。必ずや危機を突破し、不土野子ども落語文化を次代に継承しますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

最新の活動報告

もっと見る雪ニモマケズ!おかげさまで、「椎葉寄席」無事開催できました!

2025/02/13 09:21こちらの活動報告は支援者限定の公開です。椎葉寄席、明日8日開催!

2025/02/07 13:21こちらの活動報告は支援者限定の公開です。

コメント

もっと見る