明治時代から140年近く続く花火文化事業を継紹し、この文化遺産が有形民俗文化財になることを目標とするプロジェクトです。

有形民俗文化財の認定条件をクリアーするためのステップとして、起案者らが実際に製造した明治煙火を打揚げる大会を長浜市今町で計画しています。併せて花火陣屋を盛装し花火大会を盛上げます。今年の新天皇ご即位をお祝いする意味合いもあります。

花火文化継紹会のメンバー、起案者は額入り花火陣屋フォトを持っている

なぜ、このようなプロジェクトを組んだのか?

これを説明する前に当町の花火の歴史について触れてみます。当町は国友町に近接し同町とは古代から縁の深い農村です。国友町は信長、秀吉の時代から鉄砲鍛冶で栄えた集落です。江戸幕府下でも御用鉄砲鍛冶でしたが、幕末には斜陽化します。このため火薬を扱う技術に優れた人たちは花火師に転向しました。明治になると花火製造技術が一段と進歩し、花火の打揚げを司令する役目がある花火陣屋を設営してこれを装飾する文化も生まれ、この文化は周辺の村々に大きく影響しました。

花火陣屋は国友町を中心に現在12基が残っています。これらのうち長浜市指定の有形民俗文化財4基以外は、当町の花火陣屋も含めてその存続と維持・保存が非常に危ぶまれています。このような状況を解決しようと当町単独でプロジェクトを組みました。

明治時代の花火大会はどのように開かれたか?

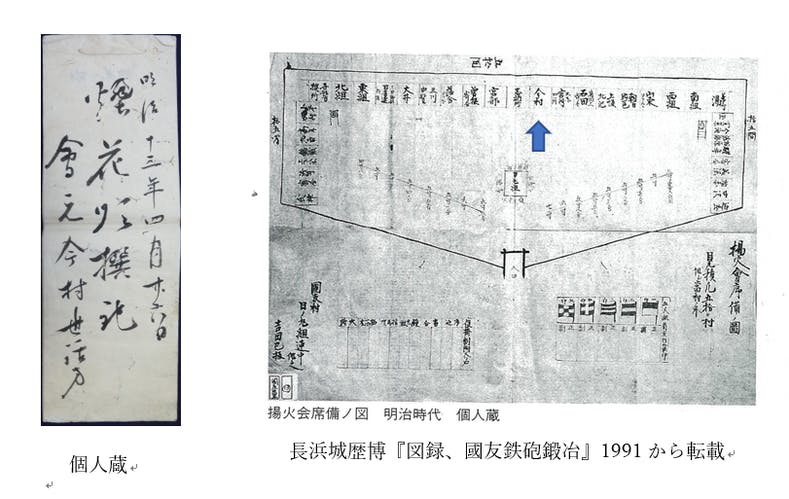

写真は明治13年(1880)に当地で行われた花火大会を記録した帳面の表紙です。これによると大会主催地の今村から60名、近隣から國友村の26名を筆頭に宮部村など、また美濃の関ケ原村など延べ160名が参加して150発を揚げています。当町の花火陣屋もこの時期に巴組と清歓組の2基が造られた歴史がありますが、清歓が余りにも老朽化したため40年前に廃棄されています。

同じく明治の後年に開催された國友村花火大会に参加した村々の配置が分かる図面を示しました。図の上段、横一列に約100m、両脇に約30mの範囲で参加した村々の場所を指定しています。今村は図面の上段中央近く(矢印)に陣取っています。先の今村大会と同様に美濃の関ケ原、今須、玉村も参加しています。正面入口前には審査員と思われる五人組の旗印が描かれ、5寸から6寸の打揚げ筒の位置も示しています。

さらに、実際の花火大会が開かれた場所が分かる貴重な写真が同じく国友町に残っています。

昭和5年に煙火大会が盛大に行われた当時のものです。姉川の瀬を挟んで橋を渡した両岸には大勢の観客とともに、少なくとも5基以上の花火陣屋が吹き流し、のぼり、まとい、大・小丸提灯などを賑やかに飾っています。

このような花火文化は周辺の村々で大正から戦前まで受継がれました。國友村で修行し、全国でも指折りの花火師になった廣岡幸太郎が昭和初期に活躍します。

国友町、日吉神社蔵

クラウドファンディングによって、起案者らが製造した明治花火の大会開催と明治から受継ぐ盛装した花火陣屋が再び登場します。

有形民俗文化財に認定される条件には、花火陣屋が実働した時代に使われた花火製造道具の収集および当時の花火製造法を明らかにするという非常に困難な課題があります。クラウドファンディングとは直接連動しませんが、この課題に取り組んでいる現況を少し紹介してみます。

明治花火の製造再現と道具類の収集 起案者は明治中期まで伝承されていた國友村の火薬配合法を2種類、明治末期に確立し大正初期に公表された大阪の2種類および関ケ原村で明治中期まで伝承されていた2種類の合計6種類を古文書などから選定しました。いずれも黒色火薬ですが、樟脳を除く硝石、硫黄は現代花火でも使います。

桐、ケヤキ、苧麻の炭は起案者が実規模の炭焼き窯を利用させて戴き、それぞれの灰を調整しました。これらも花火製造会社の工室を利用させて戴き、処方どおり配合、星の成型、玉詰め、玉貼りと幾つかの工程を経て製造しております。製造に使った道具類は当時のものや現代の道具を混用しておりますが、要は当時の道具類を収集することが求められているわけです。

明治花火の実演演習

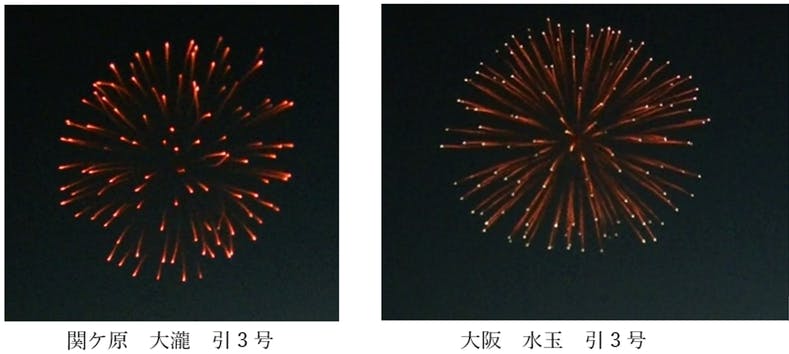

100年以上も前に作られた明治花火を今年1月に再現製造し、これを3月に試験打ちした一部をご覧ください。

関ケ原で明治30年代に作られたもの一種と大阪で明治末期に作られたもの1種です。これらの火薬配合を忠実に再現し、試験的に揚げてみたところ約100m上空で50m以上開きました。実際には写真よりも壮大できれいな花火です。10月には他の花火もお目にかけることが出来そうです。

プロジェクトのデモンストレーション

今町の八坂神社境内に花火陣屋を設営し、専門の打揚げ従事者が安全な農道から明治花火を打揚げます。観客は境内と約200m離れた農道で揚がる非常に珍しいロマンある明治花火や、比較対照となる花火師お得意の現代花火も鑑賞します。

実施時期の計画は、今年10月13日(日)午後4時からです。天候不順の場合は翌日に順延します。ご支援頂いた方は来賓席でご鑑賞して頂けます。

支援金の使いみち

花火打揚げには20万円以上と高額の経費を要します。お返し品などの所要経費を差し引いた支援金全額を花火打揚げ費用に使わせて戴きます。

お問い合わせ先

花火文化継紹会会長 辻 藤吾

〒526-0806 長浜市今町400

Tel. 0749-62-2376

email tokuro5@hotmail.com