【セカンドターゲットを設定させて頂いています】

10月22日に無事に目標額を達成することが出来ました。応援して頂いた皆さま本当にありがとうございました。ファンド期間の残り時間を使って更なる想いを叶えるためにセカンドゴール90万円に挑戦させて頂いています。20万円は、本をきっかけに森への一歩を踏み出してくれた子どもたちが、どんぐりを学び、調べて、育て、使うと言った一連の活動を体験学習できる「どんぐり学校」(仮称)開設のために使わせて頂きます。(詳細は10月22日のレポートをお読み下さい)

子どもたちを森の中へ。自然の中で豊かな実体験を!私たちの想いを本に込めて子どもたちに届けるために力を貸して下さい。

●私たちの想い

こちらはドングリランドでの活動動画です。先ずは、森の中で思い切り全身を使って遊び、学ぶ子どもたちの様子をぜひご覧ください。

私たちが活動する香川の里山、ドングリランドの森の中には不思議がいっぱい。いつでもどこでも、いつもと違う出会いが待っていて、見るもの聞くもの触れるもの、全てが子どもたちの五感を刺激します。

(肩に留まったカミキリムシ)

走ったり転んだり、寝転がったり、時にはずぶ濡れになったり。全身を使って、いつでもどこでも遊べる場所。大人が気にも留めない石ころや小枝だって時には大切な遊び道具に、時にはキラキラ輝く宝物に。それこそが私たちの愛する、守り、未来に残したい自然環境そのものなのです。

(遊んでいた木の枝に赤とんぼが止まった瞬間)

私たちは、自然の中で時間を過ごし育った子どもたちは自然を愛する人となり、大人になってきっとまたここに帰って来てくれると信じて活動しています。

●私たちについて

私たち特定非営利活動法人どんぐりネットワークは1992年に香川県で発祥した「どんぐり銀行」の活動支援ボランティア集団を母体とし、香川初の森林環境系NPOとして1999年にNPO法人となりました。香川の里山としての自然を残す香川県立森林公園ドングリランドを拠点として、「里山」と「どんぐり」と「子ども」をキーワードに自然体験の場の提供や環境学習に取り組み、2019年8月24日に設立20周年を迎えました。

どんぐり銀行と共に歩いて来た私たちは、香川県みどり整備課と連携し、どんぐり銀行活動を行っています。どんぐり銀行は、単にドングリを預かる銀行だけでなく、預金をきっかけとして、自然に目をやり、ドングリの生える森へと人をいざない、自然に触れ、自然を学び、自然を愛し、自然を考え、自然を守る人を育てる事を本当の目的とした活動で、私たちの生活水である香川用水の水を提供して頂いている早明浦ダム上流の高知県大川村にある”交流の森”(当会が大川村より貸与されている)での水源の森づくりを始め、香川の森づくり活動なども行っています。

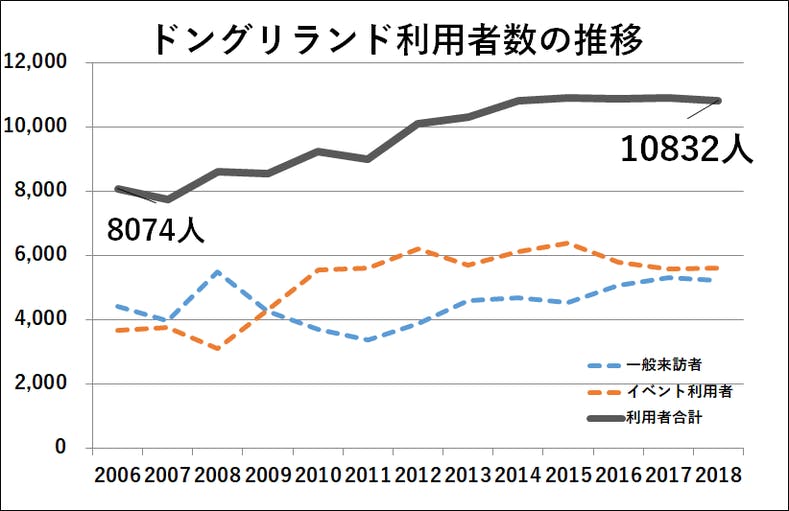

平成28年度から始まったどんぐり銀行活性化事業に積極的に取り組み、ドングリランドでの常設窓口開設に加え、県下各地でどんぐり銀行の臨時預金の窓口を開設し、預金者の利便性の向上や広報活動に取り組んだ結果、利用者数の大幅回復に貢献する事が出来ました。

昨年度の利用割合を見ると、臨時支店では40.8%(1,096件うち新規預金者684名・既存預金者412名)、ドングリランドでは23.5%(630件うち新規預金者245名・既存預金者385名)、私たちどんぐりネットワークは合わせて全利用者数の64.3%(1,726件)の預金を受入させて頂いております。

新規預金者の登録場所を見ると、臨時支店が全体の59.9%を占め、次いでドングリランドの21.5%と続き、その他の支店平均の14.9%を大きく上回っている事からも、広報活動の効果を見る事が出来ると思います。

また、指定管理中の里山森林公園ドングリランドにおいては、

気持ちよく園内の自然に触れて頂くため、職員や会員ボランティアによる園内整備を行い、利用増進にも積極的に取り組んでいます。

昨年度は、一般のご利用に加え、ボランティア参加型の森林整備活動を111回開催し、720名の参加を頂いた他、様々な森林体験イベントを83回開催し、2,833名の参加を頂きました。また、小学校の校外学習を15校受入れ、778人の生徒さんに環境学習プログラムの提供を行いました。そして県下の幼小学校に24回出向き、計1,315人の生徒さんに対し、ドングリランドの自然を紹介する環境学習プログラムの授業を行った結果、年間10,832人の方に里山の自然の中へ訪れて頂いております。

●私たちが指定管理させて頂いているドングリランドについて

ドングリランドは、高松市西植田町にある香川県立の森林公園で、面積が31ha(東京ドームの6.5倍)あります。落葉広葉樹と常緑広葉樹の森にはどんぐりの木が多いことから「ドングリランド」の名前が付けられました。ドングリランドの森は、昭和40年代頃までは、燃料の薪や堆肥の落ち葉を取るなど、里山林から得られる資源を活用しつつ、段々畑で稲や野菜が作られ、里山里地として地域住民が生活の場として活用していた歴史があり、今でも当時の様子を伺える場所が各所に残されています。

里地里山としての履歴を持つドングリランドは、次世代に残していくべき自然環境の一つとして、2015年に環境省の「生物多様性保全上重要な里地里山(略称「重要里地里山」)」(全国500箇所)の1つに認定されています。

●子どもたちの置かれている現状

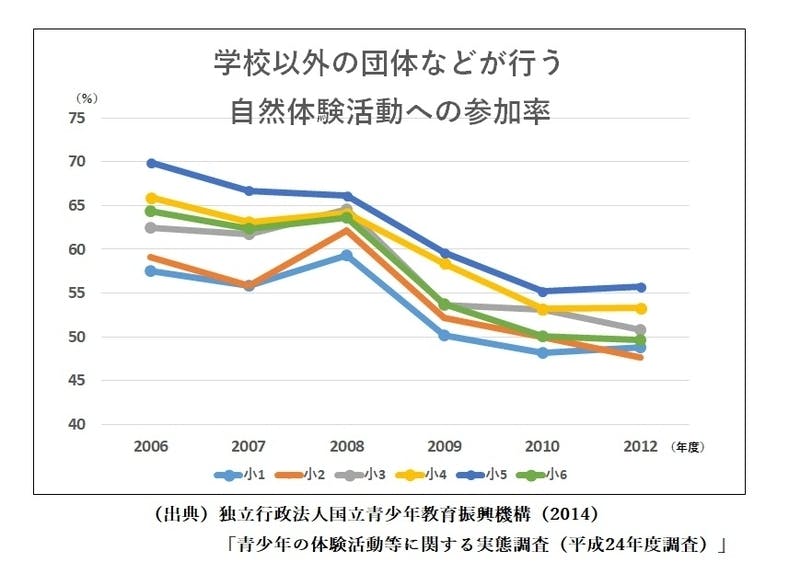

内閣府発行の平成26年度版子ども・若者白書 によると、

『学校以外の団体などが行う自然体験活動への参加率は,低下傾向。』『自然体験活動についてみると,学校以外の公的機関や民間団体が行う自然体験活動への小学生の参加率は,どの学年でもおおむね低下しており,特に小学校4~6年生は平成18(2006)年度から平成24(2012)年度にかけて10%ポイント以上低下している』と書かれています。

また、『子どもがこれまでにしたことがある自然体験について』を見ると、

「チョウやトンボ、バッタなどの昆虫をつかまえたこと」が少しある子どもと何度もある子どもを合わせると8割以上になりますが、何度もある子どもだけを見ると50.6%しかいません。

また、「大きな木に登ったこと」や「太陽が昇るところや沈むところをみたこと」が少しある子どもと何度もある子どもを合わせると、6割を超えていますが、何度ものある子どもに限ると30%台に留まっている事が分かります。

しかしその反面、自然体験の意義・効果として、

『子どもの頃の体験が豊富な大人ほど,意欲・関心や規範意識が高い人が多い』と言う結果や、

『学力の面では,自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがある小中学生のほうが「全国学力・学習状況調査」での理科の平均正答率が高い』と言う結果も示されています。

また、『科学省中央教育審議会「今後の青少年の体験活動の推進について(答申)」(平成25年1月)では,かつての多くの子どもたちは仲間とともに自然の中で遊びながら,あるいは,地域において生活,成長していく過程で,様々な自然体験・社会体験を日常的に積み重ねて成長する機会に恵まれていたが,都市化,少子化,電子メディアの普及,地域とのつながりの希薄化といった社会の変化などにより,これまで身近にあった遊びや体験の場や「本物」を見る機会が少なくなったこと,リスクを恐れるあまり周りの大人が子どもに対して過保護になってしまい,必要な体験活動の機会を奪っている面もあることなどが指摘されている。』と言う報告もなされています。

●やりたいこと

私たちは、大人の陰に隠れてじっとしていた子どもが、里山の森と自然の中で過ごすうちに、どんどん積極的になり、興味の赴くままに様々な自然との出会いを楽しみ、成長して行く姿を何度も目にし、その事を嬉しく見守って参りました。しかし、残念ながら全ての子どもたちにその楽しさを伝えられてはいません。

20周年と言う節目の年に、社会の抱える様々な問題に対し、これまでの活動を振り返りつつ、更なる10年を見据え、私たちどんぐりネットワークだからこそ出来る事、私たちにしか出来ない事として、会報誌「自然の中へ」に、会報に13年間書き溜められた、どんぐり山のどん吉くんや森の生き物たちの日々を愉快に描いた4コマ漫画とその中にそっと込めた想いを一冊の本にまとめ、自然の中で過ごす時間が減りつつある子どもたちに、どんぐりやその木が生える里山の森に興味を持ち、本物の自然に触れ、時・場所・時間ごとに異なる自然の奥深さを楽しむきっかけを作るため、本を作成し届けたいと思います。

出来るだけ沢山の子どもの心を本を通して刺激し、自然の中へと誘うため、子どもが目にする機会の多い、香川県下の全ての小学校や図書館に本を届けます。

【寄贈を予定している施設】

(1)国立・公立小学校 162件

(2)国立・公立特別支援学校 9件

(3)国立・公立中学校 71件

(4)公立図書館 32件

(5)大学等図書館 12件

(6)その他

計 約300件

●寄贈する本について

当会は会報誌「自然の中へ」を2006年9月に創刊し、2019年9月に第153号を発行致しました。この会報誌には、創刊当時から連載され続けている”どんぐり小劇場”と言う4コマ漫画があります。この漫画は、どんぐり山のどん吉くんと森の仲間たちの、笑いあり、涙ありの賑やかで楽しい暮らしを描いた作品で、当会の会員である大滝玲子さんから寄稿して頂いている物です。

【どんぐり小劇場で描かれている世界について】

小学生が遠足に訪れるような低い山ながら、時にはクマも出没するどんぐり山を舞台に、そこで暮らすいたずら好きで、ちょっとものぐさ、そしてお気楽などんぐりのどん吉くん、子どもたちを立派などんぐりに育てようと奮闘している古いタイプのおじいちゃんどんぐり、そしてさまざまなどんぐり達や森の生き物のキャラクターたち。どんぐり山には、常に食料としてのどんぐりを狙っている、どんぐりにとっては一番こわい存在のクマや、どんぐりを食べようといつも狙っているけれど、お人よしの所もあるリスなども住んでいます。どんぐり山のどんぐりたちは、クマやリスを恐れながらも、ゴロゴロしながら仲間たちと適当に楽しい毎日を送っています。

(どん吉くんと仲間たち)

自然を愛する大滝玲子さんが描くどんぐりのキャラクターは、どれもどこかほんわかとしていて、知らないうちに大人も子どもも絵本の世界に引き込まれてしまいます。

今回、その作品の中から150タイトルを選出し、シーンごとにまとめ直し、再編集した作品を一冊の本にしたいと思います。

【寄贈する本の形態(予定)】

A5変形190×148mm 全80ページ(うちカラー32ページ)

1ページに4コマの漫画が2個入ります。

【作品タイトルの例】

ようこそどんぐり山へ、どんぐりだから、それぞれの秋、あの池、どんぐりな日々、元祖どんぐりくん、こんなある日 など

●作者の大滝玲子さんについて

1951 年、栃木県生まれ。武蔵野美術大学卒業。東京都武蔵野市『地域子ども館・あそべえ」元館長。どんぐり遊びの達人。

子どもといっしょにおもしろいことをするのが大好き。悩みはあるけど悩まない、ストレスあるけどため込まない。今日もどんぐり遊びのアイディアを考え中。

【主な作品】

ひろってうれしい知ってたのしいどんぐりノート(文化出版局・1995年)

まるごとどんぐり(草土文化・1998年)

親子で野となれ山となれー子どもとあるく12か月( けやき出版・2000年)

まるごとどんぐりスペシャル(かもがわ出版・2010年)

どこでもどんぐり(かもがわ出版・2015年)

どんぐりクリスマス( かもがわ出版・2018年)

●私たちの主な活動について

香川県立森林公園 ドングリランドの指定管理者として2004年から継続して公園の維持管理を行い、会員や職員、ボランティアの皆さまのお力をお借りして維持された野外フィールドを活用し、年齢や体力を問わず一般市民や教育機関、各種団体および企業に対し、豊かな自然に触れながら人と森林、人と自然の関係を体験的に学べる場を提供しています。また、気軽に森林整備活動を体験して頂きながら、その過程で持続可能な里山循環型の森づくりや森林に関わる知識・技術・文化の継承と森林レクリエーションの場も提供する他、香川県みどり整備課と連携したどんぐり銀行の運営を行い、子どもたちを自然の中へと誘う活動や、里山の自然環境を記録し環境保全に繋げるためのモニタリング調査活動も行っています。また県下各所に出向き、環境教育活動や技術指導を行っています。これらの活動を通し、様々な立場の方々や諸団体・諸機関、自治体や行政など様々な組織の方々との連携を強化し、私たちどんぐりネットワークだからこそなし得る社会的役割を十分に発揮し、持続可能な社会を目指しこれからも活動して参りたいと考えております。

● 応援していただいた資金の使いみち

1.本の製作費用(編集デザイン、書籍コード取得、印刷費用など) 約51万円

2.本の寄贈経費 約5万円

3. FAAVO利用手数料 約14万円

に利用させて頂きます。

● 実行スケジュール

2019年10月末までに 製本印刷開始

2019年11月末までに 寄贈作業を開始

2019年12月末までに 配布完了(目標)

●お問合せ先

〒761-0443 香川県高松市川島東町963-1

特定非営利活動法人 どんぐりネットワーク

TEL 090-6288-4072 mail dongurinetwork@gmail.com

●起案者を代表して

私は幼少期こそ自然の中での濃厚な時間を過ごしたものの、大人になり、自然への興味関心も薄れてすっかり都市化した暮らしの中で忙しく過ごしていました。そんな中で子どもを授かり、木の実が大好きな子どもに付き添う形でどんぐり銀行を知り、どんぐりネットワークの皆さんの活動を知りました。3歳の子どもが自然の中で知的好奇心を刺激され、自然の楽しさを知り、スタッフさんや同世代の子どもたちとの交流の中で大きくたくましく成長して行く姿を見る事が出来たこの経験は、今の私を支えてくれています。ご挨拶に代えて、どんぐり銀行の20周年を記念して私の子どもが小学4年生の頃に寄稿した作文を掲載させて頂きます。 森へ行こう!子どもたちと!

特定非営利活動法人どんぐりネットワーク理事・副会長 土手美恵

(アケビの実を自慢げに見せています)

ぼくは小さいころ、実を集めるのが好きで、いつも木の実を集めていました。

3歳の時、お母さんが新聞でどんぐり銀行の事を見付け、ドングリランドに行って通帳を作ったのが始まりでした。

それからどんぐりをたくさんひろうようになり、銀行にあずけて、シールや本をもらうようになりました。好きな事をしているのにいい物がもらえてうれしくて、どんぐりをもっとひろうようになりました。もらったシールは水とうに元の色が見えなくなるまではって、ようち園にもって行っていました。

どんぐりをひろいにドングリランドに行くことがふえて、森の中で遊んでいる内に、自然が好きになり、森づくりなどの活動にさんかすることで、たくさんの事を学びました。

もしどんぐり銀行がなかったら、野イチゴやアケビや竹の子などが食べられなかったり、森の楽しさを知らなかったりしたかもしれないので、どんぐり銀行があってよかったです。

これからもどんぐり銀行に行って、たくさんのどんぐりをあずけたいです。 (2012年 原文のまま)

最新の活動報告

もっと見る

国立公立小中学校および図書館への寄贈作業が終了しました。

2019/12/26 17:01こんにちは。土手です。 本日、香川県下の公立小中学校および中学校と図書館への本の寄贈作業が終了いたしました。寄贈にあたり各市町村の教育委員会との打合せや内容確認、各種申請書の提出および内部決済などの作業に想定以上の時間を要しましたが、寄贈に至った経緯や趣旨、クラウドファンディングにて147名もの皆さんのご支援や応援を頂いた事などを説明の上、4コマの本を直接持参の上、内容を見て頂きました所、皆さんに大変喜んで頂く事が出来ました。お忙しい中、各市町村および図書館の担当者さまにはご対応頂き有難うございました。 【三豊市】 二ノ宮小学校 比地小学校 上高瀬中学校 勝間小学校 麻小学校 山本小学校 吉津小学校 下高瀬小学校 大見小学校 桑山小学校 笠田小学校 本山小学校 上高屋小学校 比地小学校 詫間小学校 松崎小学校 大浜小学校 仁尾小学校 曽保小学校 財田小学校 高瀬中学校 三野津中学校 豊中中学校 詫間中学校 仁尾中学校 和光中学校 みとよ未来図書館 山本町図書館 三野町図書館 豊中図書館 詫間図書館 仁尾図書館 【観音寺市】 観音寺学校 伊吹小学校 高室小学校 常磐小学校 栗居小学校 柞田小学校 一ノ谷小学校 大野原小学校 豊浜小学校 観音寺中学校 中部中学校 伊吹中学校 大野原中学校 豊浜中学校 中央図書館 大野原図書館 豊浜図書館 【丸亀市】 城乾小学校 城伸小学校 城北小学校 城南小学校 城東小学校 城辰小学校 本島小学校 郡家小学校 飯野小学校 垂水小学校 小手島小学校 富熊小学校 栗熊小学校 岡田小学校 飯山北小学校 飯山南小学校 東中学校 西中学校 南中学校 本島中学校 綾歌中学校 飯山中学校 中央図書館 綾歌図書館 #飯山図書館 【琴平町】 琴平小学校 榎井小学校 象郷小学校 琴平中学校 【坂出市】 坂出小学校 東部小学校 金山小学校 西庄小学校 林田小学校 加茂小学校 府中小学校 川津小学校 松山小学校 瀬居小学校 坂出中学校 香川大学教育学部附属坂出小学校 香川大学附属特別支援学校 東部中学校 白峰中学校 瀬居中学校 岩黒中学校 香川大学教育学部附属坂出中学校 瀬戸大橋記念図書館 【善通寺市】 中央小学校 西部小学校 南部小学校 東部小学校 与北小学校 竜川小学校 筆岡小学校 吉原小学校 西中学校 東中学校 善通寺市立図書館 【さぬき市】 津田小学校 さぬき南小学校 志度小学校 さぬき北小学校 寒川小学校 長尾小学校 造田小学校 さぬき南中学校 志度中学校 長尾中学校 さぬき市志度図書館 さぬき市寒川図書館 【東かがわ市】 引田小学校 本町小学校 白鳥小学校 福栄小学校 大内小学校 引田中学校 白鳥中学校 大川中学校 東かがわ市立図書館 【綾川町】 綾上小学校 昭和小学校 陶小学校 滝宮小学校 羽床小学校 綾上中学校 綾南中学校 綾川町立生涯学習センター 綾上図書館 【多度津町】 四箇小学校 白方小学校 豊原小学校 多度津小学校 多度津中学校 多度津町立明徳会図書館 【小豆島町】 池田小学校 星城小学校 安田小学校 苗羽小学校 小豆島中学校 小豆島町立図書館 【土庄町】 土庄小学校 豊島小学校 土庄中学校 豊島中学校 土庄中央図書館 【直島町】 直島小学校 直島中学校 直島町公民館図書館 再掲 【高松市】 新番丁小学校 亀阜小学校 栗林小学校 花園小学校 高松第一小学校 鶴尾小学校 太田小学校 木太小学校 古高松小学校 屋島小学校 前田小学校 川添小学校 林小学校 三渓小学校 仏生山小学校 香西小学校 一宮小学校 多肥小学校 川岡小学校 円座小学校 弦打小学校 鬼無小学校 下笠居小学校 男木小学校 川島小学校 十河小学校 東植田小学校 植田小学校 中央小学校 太田南小学校 木太南小学校 古高松南小学校 屋島東小学校 屋島西小学校 木太北部小学校 塩江小学校 牟礼小学校 牟礼北小学校 牟礼南小学校 庵治小学校 大野小学校 浅野小学校 川東小学校 香南小学校 国分寺北部小学校 国分寺南部小学校 香川大学教育学部附属高松小学校 桜町中学校 紫雲中学校 玉藻中学校 高松第一中学校 鶴尾中学校 屋島中学校 協和中学校 龍雲中学校 勝賀中学校 一宮中学校 香東中学校 下笠居中学校 男木中学校 山田中学校 太田中学校 古高松中学校 木太中学校 塩江中学校 牟礼中学校 庵治中学校 香川第一中学校 香南中学校 国分寺中学校 香川県立北中学校 香川大学教育学部附属高松中学校 香川県立図書館 高松市中央図書館 高松市夢みらい図書館 高松市牟礼図書館 高松市香川図書館 高松市国分寺図書館 【宇多津町】 宇多津小学校 宇多津北小学校 宇多津中学校 ライブラリーうたづ 【三木町】 平井小学校 田中小学校 氷上小学校 白山小学校 三木中学校 三木町文化交流プラザメタライブラリー 【まんのう町】 琴南小学校 高篠小学校 四条小学校 満濃南小学校 長炭小学校 仲南小学校 満濃中学校 まんのう町立図書館 まだその他施設等への寄贈が少し残っていますので、全ての寄贈作業が終わり次第、最終的な報告をさせて頂きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 もっと見る3000円コースの返礼品を発送させて頂きました。

2019/12/11 15:20こんにちは。土手です。 4コマ本寄贈、各市町村教育委員会さまに内容の確認を頂くなど、まだまだ寄贈の作業があり、返礼品の準備が遅れております。ご支援頂いた皆さまには大変ご迷惑をお掛け致しております。引き続き寄贈作業を優先させて頂ければと思います。どうぞよろしくお願い致します。 12月11日に4コマ本のみの3000円コースにご支援頂いた皆さまに返礼品の本を郵送いたしました。数日中にお手元に届くと存じます。万が一お手元に届かないようでしたらお知らせ下さい。 今回は3000円コースのみの返礼となります。5000円、10000円、15000円、30000円コースにご支援頂いた皆さま、今しばらくお待ち頂けますようお願い申し上げます。 【現在寄贈が終了している施設・市町村】 高松市、宇多津町、まんのう町の小中学校および図書館、香川県立図書館 その他市町村は発送待ち若しくは準備中です。 よろしくお願い致します。 もっと見る

本の寄贈作業を進めています。

2019/12/10 12:03宇多津町、まんのう町内の小中学校および図書館への寄贈本を宇多津町 谷川俊博さま、満濃町教育委員会白川さまにお届けさせて頂きました。 お忙しい中ご対応頂き有難うございました。 #宇多津小学校 #宇多津北小学校 #宇多津中学校 #ライブラリーうたづ #琴南小学校 #高篠小学校 #四条小学校 #満濃南小学校 #長炭小学校 #仲南小学校 #満濃中学校 #まんのう町立図書館 小・中学校への寄贈作業は基本的に各市町村教育委員会を通して進めさせて頂いております。本の内容確認や寄贈諸手続作業の調整が終わった所から順次寄贈作業を進めさせて頂いております。 寄贈作業の情報は、当会HPおよびFacebookで随時発信して参ります。よろしくお願いいたします。 本寄贈起案者代表 土手美恵 もっと見る