目次

・『地方へのUIターンの参考書』を制作します!

・たくさん悩んでいる人がいると知った3年間の活動

・『地方へのUIターンの参考書』。キーワードは、Ur-turn。

・「田舎に帰りたいと気付いた時にはもう遅い」となる可能性がある?!

・忙しい日々の中で、立ち止まって考えるきっかけを

・転機が訪れると人は変わる

・スケジュール

・集まった支援の用途

・最後に

・起案者情報

『地方へのUIターンの参考書』を制作します!

▲ヤマガタ未来ラボ代表 田中麻衣子

FAAVOをご覧の皆様、はじめまして。ヤマガタ未来ラボ(

ヤマガタ未来ラボ ホームページ)の田中麻衣子です。私は山形県出身で現在は東京に住んでいます。

地方へのUIターンについて、漠然と・モヤモヤ・なんとなく悩んでいる人」に向けて、これから地方にUIターンするかしないかを決断するための地域や自分との向き合い方を伝える、『地方へのUIターンの参考書』という書籍を作成することにしました。

今回、この書籍の印刷費をFAAVOで募らせていただきたいと思います。

たくさん悩んでいる人がいると知った3年間の活動

私は、山形県の山辺町というところで生まれ育ちました。仙台の大学を卒業し、山形県内の企業に就職しましたが、「もっと外の世界を見たい!」と思って、上京して人材業界の営業職に転職しました。

東京での生活が3年を過ぎたくらいころ、「遠く離れているけれど、もっと山形を応援したい!」と思うようになり、2011年にGLY Project(Girl Loves Yamagata)という団体を立ち上げ、東京のイベントで山形の物産品を販売したり、芋煮会をしたりなど若者県人会のようなサークル活動を友人たちとはじめました。

そんな活動をしていくと、山形で暮らすチャレンジしている人・コトを起こしているたちとの出会いで、「閉鎖的だ!」と決めつけていた山形が「おもしろいかも」と思うようになってきました。同時に、それまで「山形は好きだけどUターンをするつもりはない」と思っていた考えが、「Uターンしても悪くないかもしれない」というように変化していきました。

▲山形PRの様子

▲山形PRの様子

この経験から、将来的にUIターンするかもしれない人には、それを実行する時期のずっと以前から、地域の情報を継続的に獲得したり地域と関われる機会が必要だと感じ、「ヤマガタ未来ラボ」を立ち上げて、都会に住んでいる人に向けて求人広告サービスや短期インターンシッププログラム事業、WEBでの情報発信などを行ったり、山形へUIターンを検討している方へのキャリアカウンセリングを都会で行っています。

UIターンしやすい環境づくりのための活動を3年ほど続けてきてわかったことは、地方へのUIターンを行動に移せるようになるためには、地域についての情報を沢山得ることと同じくらい、「自分としっかりと向き合うこと」が重要ということ。

▲インターンシッププログラムの様子

▲モヤモヤしている人たちがワークショップで話している様子

キャリアカウンセリングやワークショップなどで人と話すことも大変有効ですが、書籍であれば、どこにいても1人で気軽に「地方との関わり方について自分としっかりと向き合う」ことが出来るようになると思い、今回書籍を作成することにしました。

書店に行けば、キャリアデザインに関する本は沢山ありますが、地方で働くことについての特徴も加味した内容のものは滅多にないのではないかと思います。

『地方へのUIターンの参考書』。キーワードは、Ur-turn。

▲今回作成する書籍のイメージ

Ur-turnとは、「あなたの」という意味の「your」と、「Uターン」をかけた造語です。

あなたらしく地域と関わるアクションを起こそう、という意味を込めています。

「地方にUIターンしたいけど、できない」という状況や、「地方にUIターンしないことを、しょうがないとあきらめてしまう」ことがないようにするためには、Ur-turnが大切だと私たちは考えています。

今回創る本では、U-turnの進め方や考え方をお話ししていきます。

参考書の内容は、こんなことです。(予定)

・地方と都市のくらし、それぞれの特徴

・そもそも自分はUIターンしたいのかを考える方法

・地方にUIターンしやすいタイミング、しにくくなるタイミング

・地方へのUIターンを実現するのに重要なキーワード「Ur-turn」

・地方へのUIターンが絡んだキャリアデザインの考え方

・地方にUIターンしやすくなるため方法と、その具体的な進め方

・地方へのUIターンに悩んだ時の、頭・気持ちの整理の方法。

・地方へのUIターンを実行に移す前に、やっておくべきこと

・地方での仕事の探し方

など、1人でも考えを深められるような構成を考えています。

■初版発行部数

1,000部

■特に読んでほしい人

これから就活を控えている学生さんや、社会人経験5~10年前後の若手社会人の方、「ゆくゆくは地方に住みたいと考えているけど、まだ時期は決めていない」という方に是非読んでいただきたいです。

■本が完成したら…

完成した本は、12月20日に実施予定のヤマガタユアターンサミットという「これからの山形との関わり方を考えるためのイベント」でお披露目し、その後は、Amazonで販売する予定です。

「田舎に帰りたいと気付いた時にはもう遅い」となる可能性がある?!

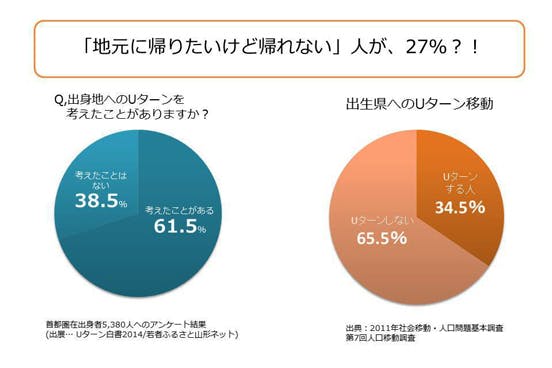

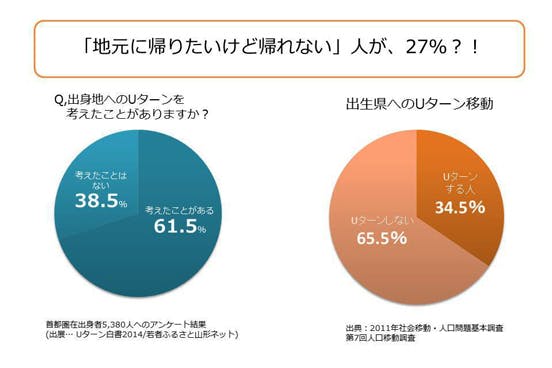

▲UIターンに関する調査結果

今年、私たちが実施したアンケートによると、首都圏在住の地方出身者の10人に7人は「地元へのUターンを考えたことがある」と答えています。しかし、国勢調査などによると、一度生まれた場所(県単位)から転出してまた生まれた場所に戻ってくる人は、34.5%。つまり、10人中3~4人は、「地元へのUターンを考えたことはあるけど、行動には移していない」ということになります。FAAVOをご覧の皆さんの中にもそんな方々がいるのではないでしょうか?

▲Uターンを考えたことがあるけど、帰らない・帰れない人は約3割

「地元へのUターンを考えたことはあるけど、行動には移していない」人たちは、田舎に帰る事を検討したけど、魅力的じゃなかったから帰ることを選択しなかったのかもしれないし、帰れなかった事情があったのかもしれない。行動に移さない理由は人それぞれです。地方へのUターンは誰かに強制されるものでもないし、もちろん個人の自由です。

▲みんなモヤモヤしている?

しかし、年齢と共に「帰りたいけど、帰れない」とUIターンのハードルがどんどん高くなっていく人もいます。前身も含め4年間の活動の中で、そうゆう方も見てきて、「帰りたいけど、帰れない・帰らないこと」を「しょうがない」とあきらめてしまって良いのだろうか、地元や地方とのこれからの関わり方にきちんと向き合う機会がないまま時が過ぎて、後から「あの時もっと考えておければよかった」と後悔したり、そう思っても「それはしょうがないこと」として片づけてしまって良いのだろうか、がという想いが強くなっていきました。

▲UIターンに関しての講演もしてきました

どのように生きるのかはその人次第ですが、「あの時もっと考えていればよかった」「気が付いたらなかなか動けない」「でも、しょうがないよね」と後悔したり、諦めてしまうことがないようにするための考え方や行動の起こし方を伝えたいと思い、今回「地方へのUIターンの参考書」を書くことにしました。

忙しい日々の中で、立ち止まって考えるきっかけを

毎日仕事などで忙しく過ごしていると、「親が倒れた」とか「子供が生まれた」など、何か大きな転機がない限り、地方へのUIターンを考える機会はそう多くないと思います。

地方へのUIターンは一生のうちの大きな決断。何度も経験するものではありません。いざUIターンするとなれば情報の集め方や、タイミングなど考えるべきポイントはいくつもあります。

さらに、UIターン後の生活が豊かになる考え方やアクションの起こし方など、事前に知っているのと知らないのとでは、今後の生活・人生が変わってきます。

転機が訪れると人は変わる

しっかりとした知識や行動の起こし方を身につけて、その転機が訪れた時に、納得のいく選択が出来るようになれれば「UIターンしたかったけど、出来なかった」となることが無くなるのではないでしょうか。

地方にUIターンしやすい環境を創るためには、魅力的な仕事を沢山創ることが重要です。相談しやすい環境を整えたり、UIターンを支援するサービスやソリューションを提供する事も必要です。ですが、同じくらい、本人が主体的に考え行動することも大切だと思います。

この本が地方へのUIターンをぼんやり考えた時に頼りになる、参考書のような存在になればいいなと思います。

スケジュール

日時:12月20日、お披露目(予定)

集まった支援の用途

本の印刷費用

最後に

UIターン関係のワークショップを開催すると、多くの人がUIターンを実行するかどうかは「自分次第」、とよく言います。本当にそうだと思います。正解がなさ過ぎて悩みます。何を選択しても正解です。

迷って当然の人生の大きな転機に、教科書ではなくあくまでも「参考書」として寄り添う存在を世に送り出して、モヤモヤしている人の支えになりたいです!

皆さん、応援よろしくお願いします!

起案者情報

【団体名】ヤマガタ未来ラボ

【代表者】田中麻衣子

【HP】

http://mirailab.info

【facebook】

https://www.facebook.com/YamagatamiraiLab?fref=ts  ▲ヤマガタ未来ラボ代表 田中麻衣子

FAAVOをご覧の皆様、はじめまして。ヤマガタ未来ラボ(ヤマガタ未来ラボ ホームページ)の田中麻衣子です。私は山形県出身で現在は東京に住んでいます。

地方へのUIターンについて、漠然と・モヤモヤ・なんとなく悩んでいる人」に向けて、これから地方にUIターンするかしないかを決断するための地域や自分との向き合い方を伝える、『地方へのUIターンの参考書』という書籍を作成することにしました。

今回、この書籍の印刷費をFAAVOで募らせていただきたいと思います。

▲ヤマガタ未来ラボ代表 田中麻衣子

FAAVOをご覧の皆様、はじめまして。ヤマガタ未来ラボ(ヤマガタ未来ラボ ホームページ)の田中麻衣子です。私は山形県出身で現在は東京に住んでいます。

地方へのUIターンについて、漠然と・モヤモヤ・なんとなく悩んでいる人」に向けて、これから地方にUIターンするかしないかを決断するための地域や自分との向き合い方を伝える、『地方へのUIターンの参考書』という書籍を作成することにしました。

今回、この書籍の印刷費をFAAVOで募らせていただきたいと思います。

▲山形PRの様子

この経験から、将来的にUIターンするかもしれない人には、それを実行する時期のずっと以前から、地域の情報を継続的に獲得したり地域と関われる機会が必要だと感じ、「ヤマガタ未来ラボ」を立ち上げて、都会に住んでいる人に向けて求人広告サービスや短期インターンシッププログラム事業、WEBでの情報発信などを行ったり、山形へUIターンを検討している方へのキャリアカウンセリングを都会で行っています。

UIターンしやすい環境づくりのための活動を3年ほど続けてきてわかったことは、地方へのUIターンを行動に移せるようになるためには、地域についての情報を沢山得ることと同じくらい、「自分としっかりと向き合うこと」が重要ということ。

▲山形PRの様子

この経験から、将来的にUIターンするかもしれない人には、それを実行する時期のずっと以前から、地域の情報を継続的に獲得したり地域と関われる機会が必要だと感じ、「ヤマガタ未来ラボ」を立ち上げて、都会に住んでいる人に向けて求人広告サービスや短期インターンシッププログラム事業、WEBでの情報発信などを行ったり、山形へUIターンを検討している方へのキャリアカウンセリングを都会で行っています。

UIターンしやすい環境づくりのための活動を3年ほど続けてきてわかったことは、地方へのUIターンを行動に移せるようになるためには、地域についての情報を沢山得ることと同じくらい、「自分としっかりと向き合うこと」が重要ということ。

▲インターンシッププログラムの様子

▲インターンシッププログラムの様子

▲モヤモヤしている人たちがワークショップで話している様子

キャリアカウンセリングやワークショップなどで人と話すことも大変有効ですが、書籍であれば、どこにいても1人で気軽に「地方との関わり方について自分としっかりと向き合う」ことが出来るようになると思い、今回書籍を作成することにしました。

書店に行けば、キャリアデザインに関する本は沢山ありますが、地方で働くことについての特徴も加味した内容のものは滅多にないのではないかと思います。

▲モヤモヤしている人たちがワークショップで話している様子

キャリアカウンセリングやワークショップなどで人と話すことも大変有効ですが、書籍であれば、どこにいても1人で気軽に「地方との関わり方について自分としっかりと向き合う」ことが出来るようになると思い、今回書籍を作成することにしました。

書店に行けば、キャリアデザインに関する本は沢山ありますが、地方で働くことについての特徴も加味した内容のものは滅多にないのではないかと思います。

▲今回作成する書籍のイメージ

Ur-turnとは、「あなたの」という意味の「your」と、「Uターン」をかけた造語です。

あなたらしく地域と関わるアクションを起こそう、という意味を込めています。

「地方にUIターンしたいけど、できない」という状況や、「地方にUIターンしないことを、しょうがないとあきらめてしまう」ことがないようにするためには、Ur-turnが大切だと私たちは考えています。

今回創る本では、U-turnの進め方や考え方をお話ししていきます。

参考書の内容は、こんなことです。(予定)

・地方と都市のくらし、それぞれの特徴

・そもそも自分はUIターンしたいのかを考える方法

・地方にUIターンしやすいタイミング、しにくくなるタイミング

・地方へのUIターンを実現するのに重要なキーワード「Ur-turn」

・地方へのUIターンが絡んだキャリアデザインの考え方

・地方にUIターンしやすくなるため方法と、その具体的な進め方

・地方へのUIターンに悩んだ時の、頭・気持ちの整理の方法。

・地方へのUIターンを実行に移す前に、やっておくべきこと

・地方での仕事の探し方

など、1人でも考えを深められるような構成を考えています。

■初版発行部数

1,000部

■特に読んでほしい人

これから就活を控えている学生さんや、社会人経験5~10年前後の若手社会人の方、「ゆくゆくは地方に住みたいと考えているけど、まだ時期は決めていない」という方に是非読んでいただきたいです。

■本が完成したら…

完成した本は、12月20日に実施予定のヤマガタユアターンサミットという「これからの山形との関わり方を考えるためのイベント」でお披露目し、その後は、Amazonで販売する予定です。

▲今回作成する書籍のイメージ

Ur-turnとは、「あなたの」という意味の「your」と、「Uターン」をかけた造語です。

あなたらしく地域と関わるアクションを起こそう、という意味を込めています。

「地方にUIターンしたいけど、できない」という状況や、「地方にUIターンしないことを、しょうがないとあきらめてしまう」ことがないようにするためには、Ur-turnが大切だと私たちは考えています。

今回創る本では、U-turnの進め方や考え方をお話ししていきます。

参考書の内容は、こんなことです。(予定)

・地方と都市のくらし、それぞれの特徴

・そもそも自分はUIターンしたいのかを考える方法

・地方にUIターンしやすいタイミング、しにくくなるタイミング

・地方へのUIターンを実現するのに重要なキーワード「Ur-turn」

・地方へのUIターンが絡んだキャリアデザインの考え方

・地方にUIターンしやすくなるため方法と、その具体的な進め方

・地方へのUIターンに悩んだ時の、頭・気持ちの整理の方法。

・地方へのUIターンを実行に移す前に、やっておくべきこと

・地方での仕事の探し方

など、1人でも考えを深められるような構成を考えています。

■初版発行部数

1,000部

■特に読んでほしい人

これから就活を控えている学生さんや、社会人経験5~10年前後の若手社会人の方、「ゆくゆくは地方に住みたいと考えているけど、まだ時期は決めていない」という方に是非読んでいただきたいです。

■本が完成したら…

完成した本は、12月20日に実施予定のヤマガタユアターンサミットという「これからの山形との関わり方を考えるためのイベント」でお披露目し、その後は、Amazonで販売する予定です。

▲UIターンに関する調査結果

今年、私たちが実施したアンケートによると、首都圏在住の地方出身者の10人に7人は「地元へのUターンを考えたことがある」と答えています。しかし、国勢調査などによると、一度生まれた場所(県単位)から転出してまた生まれた場所に戻ってくる人は、34.5%。つまり、10人中3~4人は、「地元へのUターンを考えたことはあるけど、行動には移していない」ということになります。FAAVOをご覧の皆さんの中にもそんな方々がいるのではないでしょうか?

▲UIターンに関する調査結果

今年、私たちが実施したアンケートによると、首都圏在住の地方出身者の10人に7人は「地元へのUターンを考えたことがある」と答えています。しかし、国勢調査などによると、一度生まれた場所(県単位)から転出してまた生まれた場所に戻ってくる人は、34.5%。つまり、10人中3~4人は、「地元へのUターンを考えたことはあるけど、行動には移していない」ということになります。FAAVOをご覧の皆さんの中にもそんな方々がいるのではないでしょうか?

▲Uターンを考えたことがあるけど、帰らない・帰れない人は約3割

「地元へのUターンを考えたことはあるけど、行動には移していない」人たちは、田舎に帰る事を検討したけど、魅力的じゃなかったから帰ることを選択しなかったのかもしれないし、帰れなかった事情があったのかもしれない。行動に移さない理由は人それぞれです。地方へのUターンは誰かに強制されるものでもないし、もちろん個人の自由です。

▲Uターンを考えたことがあるけど、帰らない・帰れない人は約3割

「地元へのUターンを考えたことはあるけど、行動には移していない」人たちは、田舎に帰る事を検討したけど、魅力的じゃなかったから帰ることを選択しなかったのかもしれないし、帰れなかった事情があったのかもしれない。行動に移さない理由は人それぞれです。地方へのUターンは誰かに強制されるものでもないし、もちろん個人の自由です。

▲みんなモヤモヤしている?

しかし、年齢と共に「帰りたいけど、帰れない」とUIターンのハードルがどんどん高くなっていく人もいます。前身も含め4年間の活動の中で、そうゆう方も見てきて、「帰りたいけど、帰れない・帰らないこと」を「しょうがない」とあきらめてしまって良いのだろうか、地元や地方とのこれからの関わり方にきちんと向き合う機会がないまま時が過ぎて、後から「あの時もっと考えておければよかった」と後悔したり、そう思っても「それはしょうがないこと」として片づけてしまって良いのだろうか、がという想いが強くなっていきました。

▲みんなモヤモヤしている?

しかし、年齢と共に「帰りたいけど、帰れない」とUIターンのハードルがどんどん高くなっていく人もいます。前身も含め4年間の活動の中で、そうゆう方も見てきて、「帰りたいけど、帰れない・帰らないこと」を「しょうがない」とあきらめてしまって良いのだろうか、地元や地方とのこれからの関わり方にきちんと向き合う機会がないまま時が過ぎて、後から「あの時もっと考えておければよかった」と後悔したり、そう思っても「それはしょうがないこと」として片づけてしまって良いのだろうか、がという想いが強くなっていきました。

▲UIターンに関しての講演もしてきました

どのように生きるのかはその人次第ですが、「あの時もっと考えていればよかった」「気が付いたらなかなか動けない」「でも、しょうがないよね」と後悔したり、諦めてしまうことがないようにするための考え方や行動の起こし方を伝えたいと思い、今回「地方へのUIターンの参考書」を書くことにしました。

▲UIターンに関しての講演もしてきました

どのように生きるのかはその人次第ですが、「あの時もっと考えていればよかった」「気が付いたらなかなか動けない」「でも、しょうがないよね」と後悔したり、諦めてしまうことがないようにするための考え方や行動の起こし方を伝えたいと思い、今回「地方へのUIターンの参考書」を書くことにしました。

UIターン関係のワークショップを開催すると、多くの人がUIターンを実行するかどうかは「自分次第」、とよく言います。本当にそうだと思います。正解がなさ過ぎて悩みます。何を選択しても正解です。

迷って当然の人生の大きな転機に、教科書ではなくあくまでも「参考書」として寄り添う存在を世に送り出して、モヤモヤしている人の支えになりたいです!

皆さん、応援よろしくお願いします!

UIターン関係のワークショップを開催すると、多くの人がUIターンを実行するかどうかは「自分次第」、とよく言います。本当にそうだと思います。正解がなさ過ぎて悩みます。何を選択しても正解です。

迷って当然の人生の大きな転機に、教科書ではなくあくまでも「参考書」として寄り添う存在を世に送り出して、モヤモヤしている人の支えになりたいです!

皆さん、応援よろしくお願いします!