第一目標達成の御礼とネクストゴールについて

ご支援いただいた皆さま、SNS等で拡散していただいた皆さまのおかげで10日ほどで目標金額150万円を達成することができました!

本当にありがとうございます!!!

目標は達成しましたが、期限まで一ヶ月以上残っている事もあり、さらなる目標金額を設定することにいたしました。

次の目標金額、ネクストゴールは300万円とさせていただきます。

ご支援いただいた金額は当初の目的と同じく書籍の仕入れ費に充てる予定です。

元々設定していた150万円という金額(手数料やリターンの発送費用を除くと70万程度となります)での書籍の仕入れですと、冊数にして700冊程度。

書店としてはかなりギリギリの蔵書数となります。

子どもにも大人にも楽しんでもらえる書店を目指すためにも、ネクストゴール達成に向けて頑張っていきます。

引き続きご支援・拡散をよろしくお願いします!!

はじめに

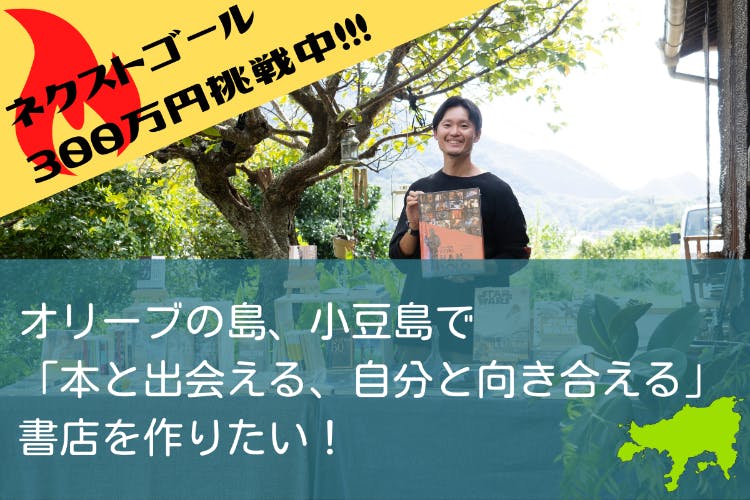

オリーブの島小豆島で「本と出会える、自分と向き合える」書店を作りたい!

瀬戸内海に面したオリーブの島、小豆島。

この島で書店を開きます。

そこはただの書店ではありません。

訪れる人に未知との出会いをもたらし、世界を広げ、自分について考えるきっかけを生み出してくれる本がある。

穏やかな瀬戸内の海を眺めながらほっと一息つくことができるスペースがある。

そして、あらゆる人に向けて開かれていて、イベントを通じて交流も楽しめる。

訪れた人が本と出会える、自分と向き合える。

そんな書店を作ろうと考えています!

こんにちは。

2022年5月に小豆島にて新刊・古書店「TUG BOOKS(タグブックス)」を開業予定の田山直樹です。

この度は数あるプロジェクトの中から本プロジェクトに興味を持っていただきありがとうございます。

田山直樹(たやまなおき)

1990年鳥取県生まれ、西日本育ち。

大学卒業後、(株)丸善ジュンク堂書店に就職。

ジュンク堂池袋本店(人文書担当)→丸善名古屋本店(6Fフロア長・人文芸術書担当)→ジュンク堂ロフト名古屋店(副店長・人文書担当)で7年間勤務。

2019年小豆島に移住。

縁もゆかりもない小豆島で書店を開業する。一見無謀とも思える考えになぜ至ったのか、説明させてもらう前に簡単に私の経歴を紹介させて下さい。

私は大学を卒業後、7年間(株)丸善ジュンク堂書店で働きました。

書店に勤めた理由は「本が好きだったから」という単純なものだったのですが、そこで得た経験が今の私を形作っていると言っても過言ではありません。

国内最大規模の店で一生かけても読み切れない量の本に囲まれながら働く毎日。

新たな本との出会いに胸を躍らせ、どう売れば本を届ける事ができるかを試行錯誤する日々。

様々なイベントも開催しました。

トークイベントはもちろん、書店ツアーを行なったり、書店を丸ごと使った本探しゲームを行なったり。

書店という空間の可能性について考え続けた7年間でした。

また、書店員とは別にプライベートでも本と関わり続けました。

2018年には名古屋でブックイベント「円頓寺本のさんぽみち」を立ち上げました。

名古屋で最も古い歴史を持つ商店街のひとつである”円頓寺商店街”が丸ごと会場となり、一般の方が持ち寄った古本のフリーマーケットと、古書店、新刊書店、出版社のブースが並び、多様な本との出会いを楽しめるイベントです。

※現在も毎年秋に開催。私も実行委員として毎年運営に参加しています。

「円頓寺本のさんぽみち」の様子

「円頓寺本のさんぽみち」の様子

その後小豆島と運命的な出会いを果たし移住。

現在は地域おこし協力隊として活動しつつ、休日は島内各地で出張書店「TUG BOOKS」として様々なイベントを企画、出店を行なっています。

(小豆島との出会いから移住までの経緯に関してはコチラ「小豆島で本屋さんを始めます①」に詳しく書いています。)

このように公私ともに本と関わり続け、そして小豆島で2年暮らして感じたこと。

それは

「小豆島には本との出会いを楽しめる書店が必要だ!」

ということです。

プロジェクトを立ち上げた背景

そう思った理由は3つあります。

①本の選択肢が多くないこと。

島内にも書店は数軒あります。

ただし、これらの書店に置いてある本はコミック・文庫雑誌などの一般書がほとんどです。

自然科学・人文書といった専門書や海外文学、児童書はほぼありません。

品揃えに関しても新刊を重視しており、基本的には今月の新刊が置いてあることが多く、数年前に出た本やロングセラー商品は手に入れることが難しいです。

また、書店独自のフェアや展開もないので、本屋巡りの醍醐味である未知の本との出会いが少ない、という状況でもあります。

図書館は島内に2つあります。

特に土庄町立中央図書館は約15万冊の蔵書数を誇り、香川県内では県立図書館を除いて3番目に多い蔵書数。町立の規模としては全国的に見てもかなり大きい図書館だと言えます。

ただ、こちらも新刊の入荷は文芸書がメインであり、専門書の新刊は中々入っていない印象です。

このように島内では本の選択肢があまり多くありません。

②子どもの本が島内では手に入りにくいこと。

先ほどの理由①にもあったように、島内では絵本や児童書をほとんど扱っていません。

つまり小豆島は図書館以外で子どもが本と出会える場所が少ないのです。

島の子どもたちにとって、これはとても残念な事だと私は考えます。

子どもの成長には「図書館」と「書店」の両方が重要だからです。

たくさんの本との出会いをもたらしてくれる図書館。

それに比べると書店は図書館ほど多くの本は置いていません。

でも、書店には図書館に出来ない事があります。

「本を自分のものにできる」という事です。

子どもから見れば、書店とは世界の物語が集まった、まさに「宝の山」のような場所。

その中から気に入ったものを購入できる。

それはまるで世界のかけらを一つ、自分のものにするかのような喜びをもたらしてくれます。

本を所有する事。言い換えれば本を読みたい時にいつでも読むことができる事。

子どもは気に入った本を何度でも繰り返し読みます。

同じものばかり読んで飽きないのかな…と思いますが、実はこれは子どもにとって大切な行動。

物語を繰り返し読むことでその中にある言葉や言い回し、リズムを自分の中に取り込む。

語彙を増やし、登場人物の心情に接することで心の豊かさを育む。

本を繰り返し読むのは子どもが成長するために必要な行為なのです。

図書館の本だと、子どもがいつでも好きな時に好きなだけ本を読むのは難しい。

開館時間外や閉館日はそもそも借りることが出来ませんし、開いていても他の人が借りていれば、やはり借りて読むことができない。

それと較べると、書店で買った本はいつでも読むことができます。

そして何より自分で本を選び、自分のものにするという体験や喜びは、書店だからこそ得られるものです。

そんな書店ならではの本との出会いを、子どもたちに島の中で味わってほしい。

子どもと本をめぐる状況についてもう一つ。

これは知人から聞いた話です。

その方はお孫さんに絵本をプレゼントするため、高松まで出かけて本を選んでいるとのことでした。

つまり、プレゼントの本を選ぶために家から往復2時間以上かけているということになります

(もちろん高松で他の用事も済ませているのだとは思いますが)。

島内に絵本や児童書を揃えている書店があれば、もっと気軽に絵本や児童書を選んでもらえる。

それは結果として、子どもが本と出会う機会を増やすことになるのではないでしょうか。

③本を読む時間、場所がないこと

島に移住してきた本好きな人と話していると必ず出てくるのが「本を読む時間が減った」問題。

移住するまでは通勤などの移動時間に本を読んでいた人が多かったのですが、小豆島に来ると移動が車になり、本を読む時間がなくなってしまう。

また、都会にいた時は仕事終わりにカフェなどで本を読んでいた人も、島内で遅くまでやっているカフェがないため本を読めない。

家に帰ってもネットや様々な雑事で気が散って、落ち着いて読書が出来ない。

そんな理由で本を読む機会がなくなっているとのこと。

これに関しては昨年の秋から椅子とドリンク、本の貸出をして本を読む時間を味わってもらうイベントを島内各地で行なっています。(これまでに5回開催。延べ100人ほどの方に楽しんでもらいました)

こうした読書時間を恒常的に楽しめる場所を作りたい。

このように、小豆島での本を巡る状況はあまり満足いくものではありませんでした。

そしてこう考えてしまったのです。

自分にとって必要だと思える書店がないなら作ってしまえば良いじゃないか、と。

このプロジェクトで実現したいこと

こうした理由から小豆島に書店を開くことを決意しました。

それも、ただの書店ではなく

「本と出会える、自分と向き合える書店」

です。

「多くの書物には、自分自身の城内の未知の広間を開く、鍵のような働きがある。」

(フランツ・カフカ)

カフカがこう述べているように、本は自分の中に潜んでいる興味や好奇心を刺激してくれます。

そんな本と出会える書店を作りたい。

具体的には下記のようなお店を目指します。

①書店員時代の経験を活かした、選書にこだわった店

7年間書店の最前線で働き続けた経験を活かした選書を行ないます。

取次による配本(※1)には頼らないで、仕入れる本を全て自分で選んだうえで仕入れます。

ベストセラーやすぐに消費される本ではなく、長く読み継がれるべき本をジャンルを問わず置きます。

文芸書・文庫・児童書はもちろん、

人文書・自然科学・社会科学のような専門書、

そしてニッチな実用書まで。

読んだ後も心のどこかに残り、じんわりゆっくりと効いてくる。

そんな読者に寄り添ってくれるような本を揃えます。

また、定期的に店独自の切り口でブックフェアを開催。

いつ来ても新たな刺激や発見をもたらしてくれる棚を作ります。

(※1)取次:出版社から発行される本 (書籍・雑誌)を集約して、全国の書店に配本する業務を行っている会社のこと。取次による配本とは、簡単に言うと取次会社が全国の書店の売上データを元に、どのお店にどれくらいの本を送るのかを決定して送ること。こればかりに依存してしまうと店舗間の個性がなくなり、結果どこの書店でも同じような本が並ぶ「金太郎飴のような書店」を生むことになる。

②穏やかな瀬戸内海を眺めながらリラックスできる場所。

風のない日はまるで鏡のように空を映す「凪の海」瀬戸内海。

ぼんやり眺めているだけで次第に心が落ち着いてきます。

TUG BOOKSの開業を予定している場所は海まで徒歩一分の立地。

店内の2Fから海を眺めることも出来ますし、海沿いには遊歩道が整備されており、海辺の散歩を楽しむことも出来るというのんびりするには絶好のロケーション。

本を読みながら、あるいはぼんやり海を眺めながら。

思い思いにゆっくりと時間を過ごしてもらえる場所を作ります。

そして天気のいい日は椅子を貸し出し、海辺でのんびり読書を楽しめる。そんな事も出来るようにしたいです。

③人と人が交わるハブとなる場所

書店員時代や島内でのイベント企画の経験を生かして、イベントを積極的に開催します。

例えば

〇様々な形式での読書会の開催。

読んだ本をオススメし合う読書会。

決まった時間に参加者が集まって好きな本を読む「読む時間を共有する読書会」。

あるいは本を読まずに内容を予想し合い、その後実際に読んでみて予想との差異を楽しむ「読まない読書会」など、バリエーション豊かな読書会を行うことで、本を読む楽しさを参加者で共有できるようにします。

〇アウトドア本を片手に島の豊かな自然を楽しむなど、本をきっかけに島を楽しむイベント。

〇一人一人の趣味や興味を聞いて、オススメの本を選書する「ブックカウンセリング」

などなど…。

ただ本を買うだけではなくて、その後の読書体験も楽しめるようなイベントを行ないます。

※上記は構想中のイベント企画例であり、開店後は利用者の要望を踏まえてイベントを行ないます。

図書館で開催した「ブックポーカー」という本を使ったゲームの様子

図書館で開催した「ブックポーカー」という本を使ったゲームの様子

また、私の好きな書店やカフェでは、お店を訪れる度に人との面白い出会いがあります。

計算して出来る事ではありませんが、TUG BOOKSもお店を訪れた人同士が自然と交流し、様々な出会いをもたらす事ができるような空間を目指します。

④ゆっくりと読書できるスペース

「プロジェクトを立ち上げた背景」でも書いた「本を読む時間が減った」問題。

そしてこれは自分も感じるのですが、島の中に「1人でふらっと訪れて(良い意味で)放っておいてくれる場所」がない事。

こうしたニーズに応えて、一人でのんびり読書できるスペースをお店に作ります。

もちろん、本を読まずにぼんやり考え事をしたり、静かに作業したりもできる。

そんな一人一人がゆっくり自分と向き合ったり読書を楽しめるような空間にします。

⑤子どもたちに本との出会いを生み出す

子どもにとって幼少期の本との出会いはとても大切。

なので、自分がこれまでに出会ってきた絵本やロングセラーの名作など、私自身が選んだ児童書、絵本を積極的に仕入れます。それだけでなく

・読み聞かせ会

・出張選書(育児中で忙しい親に向けて、事前に要望や子どもの好きそうな本を聞き、その子に合う本を持って行き、見てもらう)

・絵本の定期購読

などなど、様々な方法で子どもが本と出会う機会を作ります。

⑥店という場所にこだわらず、島内の様々な場所で本との出会いを生み出す

2020年の10月から約1年間、TUG BOOKSの告知も兼ねて小豆島や高松など様々な場所で本にまつわるイベントを企画・開催してきました。

2020年

10月「BOOK PICNIC」:浜辺で海を眺めながら読書を楽しんでもらうイベント。

2021年

1月「焚火と本と珈琲と」:浜辺で焚き火に当たり、珈琲を飲みながらの読書イベント。

3月「読書日和」:山の中のお店「うすけはれ」の2階での読書イベント

「旅読」:高松のゲストハウスでのブックカウンセリング(選書)&読書イベント

5月「海辺の小さな本屋さん」:海辺のカフェ「TODAY IS THE DAY」にて行ったブックフェア。

7月「SUNSET BOOK CLUB」:夕暮れの海辺での読書イベント。

9月「読書で楽しむ旅行フェア」:名古屋で開催した小豆島展に合わせ、旅に関する本を集めたフェア。

「May the BOOKS be with you.(本とともにあらんことを)」:山のカフェ「HOMEMAKERS」にて行ったSFおよびスターウォーズのブックフェア。

11月「きんなな」:金曜日の夜を楽しむお酒とご飯と読書のイベント。

「ちいさなちいさなビアフェスタ」:まめまめびーるにてお酒や発酵・料理にまつわるブックフェアを開催。(詳細に関してはInstagramに投稿しています。どんなことをしていたのか知りたい方はコチラもご覧下さい!)

小豆島のカフェ「HOMEMAKERS」にておこなったSFフェア「May the BOOKS be with you」

小豆島のカフェ「HOMEMAKERS」にておこなったSFフェア「May the BOOKS be with you」

イベント企画の経験から

・小豆島には本が好きな人が多くいる事。

・普段は本をあまり読まないけど、イベントをきっかけに本を買ったり読んでくれる人がいる事。

を知りました。こうした出張イベントはお店を開いた後も継続的に続けていきたいと考えています。

また、島内のお店やちょっとしたスペースへの本の卸も行なう予定。

(現在1店舗からお声がけを頂き、準備中です)

それぞれのお店の要望に合わせた選書を行ない、本を読める場所を一つでも増やす。

そうして島の人や島を訪れた観光客が本に触れる機会を生み出してゆく。

他には年配の方や育児中のご家庭など、中々気軽に外出できない方に向けて、希望に合わせた本を見繕って直接お家まで伺い選んでもらう「本の行商」も要望に応じて行なっていきたいと考えています。

店の場所だけに留まらず、島の様々な場所で本との出会いを生み出していきます。

「小豆島」という地域のご紹介

私はこれまでに1都2府5県に住んだ事がありますが、小豆島はこれまでに住んだどの土地よりも魅力にあふれた面白い場所。

いつかは自分の書店を開きたい。

そんな事をずっと考えていましたが、小豆島と出会ったことでその思いは

「この島で書店を開きたい」

というものに変化しました。

ここでは私を虜にした島の魅力や、小豆島だからこそお店を開きたいと思った理由、開業予定の地域について紹介しようと思います。

小豆島は香川県と岡山県の間に浮かぶ人口約2万6000人の島。

瀬戸内海で二番目に大きな島で、犬が横を向いたような特徴的な形をしています。

温暖少雨な気候を生かしたオリーブや素麺、醤油などの特産品や、映画「二十四の瞳」の舞台としても有名な島です。

そんな島の魅力は

①見る場所によって異なる美しさを見せる瀬戸内海

②「天然の博物館」とも称される豊かな自然環境

③お遍路や秋祭りなどの多様な歴史、文化

④島で出会う人の面白さ

にあると思います。

(詳しくは「小豆島で本屋さんを始めます①」という記事で書きました)

①~③だけでも島で暮らすのに充分な理由となりますが「この島で書店を開業したい」と思った一番の理由は④の「島で出会う人の面白さ」でした。

小豆島は離島の中では便利なほうで、生活に必要な物は島内で賄うことができます。

ただし、都市部に較べればお店やサービスが不足している部分も多い。

そんな中、僕が出会った小豆島の人は足りない部分を自分たちで補う創意工夫に満ちていました。

一昔前の日本であれば当たり前のように見られたDIYスピリット。

”足りないものがあれば自分で作れば良い”

という考えが島の人はもちろん、移住してきた人にも根付いているように感じます。

それぞれに自分の得意な部分を生かして、お互いに持ちつ持たれつしながら暮らす。

あらゆる人間関係やサービスが貨幣に還元されてしまった(かのように見える)都会での暮らしが長かった私にとって、そうした島の人との日々は本当に刺激的で楽しいです。

島のみんなと歩き遍路。

島のみんなと歩き遍路。

自分で家を直したり野菜を作ったり、出来ることはなんでも自分でやってしまう島の人。

島にはないスキルや能力を使って島内に新しい価値観や楽しさを生み出している移住者。

そんな愉快で楽しい人たちと一緒にどう暮らしていくか。

自分の持っているスキルをどう島に還元していくか。

そんな事を色々と考えた末に思いついたのが「島の書店員」という生き方でした。

私には外国語を話せる、WEBデザインのスキルがあるなど、何か特筆すべき技能があるわけではありません。ですが、これまで7年間書店員として出版の最前線で多くの本に触れ、たくさんの人に本を手渡してきました。

そんな経験を生かして、人の抱える様々な課題や悩みに対して「こんな本ありますよ」とヒントとなるような本を提示することが出来る。

ネットでは拾いきれないような深みのある情報を提供することも出来ますし、落ち込んでいる人の心の支えとなるような本を手渡し、励ます事もできる。

訪れた人それぞれに寄り添う事の出来る書店員であれば、島で多くの人の役に立つことが出来るのではないか。

個性豊かな「島の人」と、新たな道を示し考えを深めてくれる「本」。

この両者が結びついたら、小豆島はもっと面白い島になるに違いない。

そんな思いから小豆島で書店を開業することを決意しました。

お店の開業予定地はそんな小豆島の西側、土庄町(とのしょうちょう)の淵崎地区です。

小豆島の玄関口「土庄港」からバスで10分ほどにあり、近くには商業施設や学校もあって、小豆島の中でも便利な地域。

そんな地域から海に向かって少し下った先に神社と中学校に挟まれるようにして建つ昔ながらの家がお店の予定となる物件です。

すぐ隣には夕陽の絶景スポットである冨丘八幡神社がそびえます。

天気が良い日は本を買って近くの海辺を散策したり、八幡神社の上にあるベンチに腰かけて海を眺めながら読書を楽しむ事も出来ます。

店内はこのように

1F 書店・カフェスペース

2F 読書スペース・イベントスペース

という形を考えています。

1Fは本を購入したり、カフェスペースでお茶ができる場所。

当初の在庫書籍は自分の蔵書やこれまでのフェア・イベント用に仕入れた本も含めて約3000冊ほど。

数年後には8000冊程度の蔵書数を目指します。

また、書籍のみならずお家での読書がはかどるための雑貨も仕入れる予定です。

具体的にはお香やエッセンシャルオイルなど、香りでリラックスして読書に没頭してもらうための雑貨たち。

そして、「自分と向き合える」書店として、訪れた人が自分と向き合うのを手助けする、アウトプットを生み出す文具類も揃える予定です。

2Fの読書スペースは読書や書き物など、一人でのんびり過ごせる場所。

注文したドリンクやおやつを持って上がっても大丈夫ですが、お喋りは厳禁。

この場所では是非本との会話を楽しんで下さい。

改装工事がまだ始まっていないので見た目はまだまだ普通の民家。

そして、写真を見てもらうと分かる通り中々に古い物件なので、様々な部分を改修しなくてはいけません。

改修に関しては自己資金、および融資を充てる予定です。

この改修でかなりの金額がかかってしまいます。

今回ご支援いただいたお金はそうした自己資金や融資だけでは賄えない「書籍の仕入れ費」に使わせてもらおうと考えています。

資金の使い道

目標金額の150万円は、以下の用途に使用させて頂きます。

「書籍の仕入れ」70万円(約700冊)

「リターン費用」50万円

「CAMPFIRE手数料」30万円

実施スケジュール

2022/2~4 改装工事

2022/4 書籍発注・書籍棚詰め

2022/5 店舗オープン

2022/6 リターン発送開始

リターンのご紹介

本関連はもちろん、小豆島の雰囲気を味わってもらえるリターンも多数用意しています。

そして僕がいつもお世話になっている大好きな書店とのコラボ選書も実施!!

・オリジナルノートセット(持ち運びしやすい新書サイズのオリジナルデザインノート)

・ほろ酔い読書セット(小豆島のクラフトビール「まめまめびーる」&文庫本)

・珈琲と読書セット(小豆島で焙煎された珈琲豆&文庫本)

・選書セット(ご要望をお聞きして、あなたに合わせた本を選書致します)

・絵本(児童書)定期便セット(毎月1冊、計3回絵本や児童書をお送りします)

・小豆島を味わうセット(小豆島の美味しいもの&小豆島を知るための本)

・3つの書店とのコラボ選書セット(オススメ!)

TUG BOOKSとON READING<名古屋>、汽水空港<鳥取>、本屋ルヌガンガ<高松>の3つの書店が選ぶ、今回限りのテーマ別選書セット

・店主とお話セット

(小豆島の事、本屋の事、移住の事、地域の本イベントの事、開業までどんな事をしたか、地域おこし協力隊の事などなど、店主がこれまでにしてきたこと何でも話しちゃいます!)

最後に

小豆島に新しい書店を作る。

それは、すでに小豆島にある書店を否定するのではありません。

むしろ、そうした書店で扱っていない本を置く書店があることで、相乗効果が期待できると考えています。

新刊やコミックの最新刊、雑誌などは既存の書店で買う。

専門書が欲しい時、あるいは何か欲しいものがあるわけではないけど、本のある空間に身を置きたい時はTUG BOOKSに行ってみる…みたいな。(そしてそこで予期せぬ本との出会いをしてもらう)

何より、書籍だけで年間約7万3000点、一日に約200点もの新刊書籍が出ている出版業界。

一つの店でそれら全てを賄う事は到底できません。(前に働いていたジュンク堂書店池袋本店は蔵書数約150万冊と全国屈指の巨大店舗ですが、それでも全書籍を網羅するなんてできませんでした…)

そんな状況なので、お店が増えることによって島内で見ることのできる本にもバリエーションが生まれます。

あと、これは私自身の経験から言えることなのですが、本を好きな人はよく書店をハシゴして回ります。小豆島に書店が増えることで、そうした書店を巡る楽しみも島内で味わえるのではないか。

本屋さんが増える

→島内で出会える本のバリエーションが増える

→様々な本と出会える

→本って楽しい

→本好きな人が増える

こんな好循環を生み出す土壌となれば嬉しいです。

町の書店の役割について

自分のこれまでの本との関わりを考え直してみても、図書館や都市部の大型書店だけでなく、近所の小さな書店の存在こそが本が好きになる経験で大きな位置を占めていたように感じます。

気になる本を図書館で借り、欲しい本は大型書店に買いに行く。

これだけでも充分かと思われますが、私にとってはこうした場所以上に大事だったのが近所の書店でした。

暇さえあれば近所の店を訪れて店内を散策。

決して大きなお店ではありませんでしたが、だからこそ日々少しずつ変わる書棚の本を把握出来ますし、様々なジャンルの本を満遍なく眺めることができます。

店内をうろついて、気になる本や目についた本があれば手に取って眺めてみる。

こんなふうに偶然手に取った本との出会いが、僕の人生においてどれだけ大きな財産となったか。

書店の良さは偶然の出会いを生み出せることにあると思います。

インターネットでは自分の欲しい本を瞬時に探してくれ、家から一歩も出ることなく本を手にすることができます。

ただ、そこで出会えるのは既知の情報や自分の知りたい興味・関心であり、自分がまだ気付いていない興味や潜在的な関心(つまり、自分が知りたいと思っている事も分からないような事。あるいは本を読んで初めて”自分はこんなことを知りたかったんだ!”と気付かせてくれるもの)を掘り起こしてくれることはありません。

自分の潜在的な興味、まだ自分では分かっていないけど、実は興味のある事柄、あるいは自分の中でも言語化できていない関心や欲望。

そうした自身の内面を本を通じて知ることができるのが、書店という場所の魅力であり醍醐味です。

こればかりは、どれだけデジタル技術が発達してもリアルな場所には敵わない部分だと思います。

そんな偶然の出会い、思いもよらない出会いをもたらしてくれる場所を小豆島に作りたい。

そして、その場所では本を選んで買うだけでなく、本を読みながらゆったりと時間を過ごせる場所も併設したい。

そんな夢を叶えるべく、どうぞ皆さまのお力をお貸し下さい!!

ご支援よろしくお願いします!!

TUG BOOKS 田山直樹

<募集方式について>

本プロジェクトはAll-in方式で実施します。目標金額に満たない場合も、計画を実行し、リターンをお届けします。

<リターン品クラフトビールに関して>

発泡酒製造免許:土調(免許)第1号

※酒類が含まれるため、20歳未満の方はこのリターンを選択できません。

最新の活動報告

もっと見るクラウドファンディング募集期間終了しました。

2022/03/01 18:00こんばんは。TUG BOOKSの田山です。先日の2/28でクラウドファンディングの期間が終了しました。直接のご支援も含めると250名を超える方からご支援を頂きました。集まった金額も約222万円。当初の目標である150万円を大きく上回るご支援を頂けたこと、大変嬉しく思います。ご支援、拡散いただいた皆様。本当にありがとうございました!!また、これだけ多くの人からの思いや期待にしっかり応えなければ、と身の引き締まる思いでもあります。良い本屋さんになるようお店作り全力でやっていきます…!!3月からいよいよ物件の改装作業も始まります。自主施工が多いため、オープンの日に関しても作業の目途が立たないとお伝えしづらいのですが、5月中のオープンを目指して頑張ります(GW明けぐらいには…)。リターンに関してはまた改めて個別に連絡致します。選書に関しては皆さんお一人お一人に楽しんでもらえる本を選べるかどうか、緊張しつつもワクワクしておりますので、どうぞよろしくお願いします!今後はInstagramやFacebookなどのSNSで改装の進捗状況に関しても発信していきますので、ご興味のある方はフォローしてもらえると嬉しいです。Instagram: TUG BOOKSFacebook: TUG BOOKSnote: TUG BOOKS もっと見る

初期目標達成しました!!ネクストゴールを目指します。

2022/01/22 10:32こんにちは!TUG BOOKSの田山です。クラウドファンディングを開始してから11日。たくさんの方の応援やご協力もあり、なんと目標金額の150万円を達成しました!!ご支援・拡散して頂いた皆様、本当にありがとうございます…!!頂いたコメントの一つ一つを読みながら、こんなに本や小豆島を好きでいてくれる人がいらっしゃる…と感動に打ち震えております。この勢いのまま、ネクストゴールに向けて再び挑戦していきます。ネクストゴールの金額は300万円。こちらの金額も書籍の仕入れ金額に充てる予定です。と言いますのも、もともと設定していた150万円(手数料やリターンの発送費用等を除くと70万程度になります)は、書籍の仕入れ冊数にして約700冊程度。大人も子どもも楽しめる書店の品揃えとしてはかなりギリギリの冊数となります。ですので、ネクストゴールで300万円を集めることが出来れば約1500冊と小規模な書店としては充分な冊数を揃えることが出来ます。皆さま、どうかもう一度お力をお貸しください。友人や職場の同僚など知人で本が好きな方がいらっしゃれば是非このクラウドファンディングについてお伝え頂けると嬉しいです。ご支援・告知して頂けると励みになります。どうぞ皆さまよろしくお願いします!!2022/1/22TUG BOOKS 田山直樹 もっと見る

コメント

もっと見る