人は、言葉で、真実を見出し、伝えることができるのか。

それとも、言葉は、なにかを隠蔽し、ものごとを歪めてしまう元凶なのか。

言葉以外の方法で、より嘘のない、誠実なコミュニケーションは実現できないものなのか。

そして、そういったこと全てを言葉を用いて表現するには、どういう言葉を用いればよいのか。

『飢えた潮』は、理屈っぽい小難しい小説ではまったくありませんが、

全篇を通して、人間の「言葉」なるものへの疑念と信頼が問い返され続ける小説です。

著者アミタヴ・ゴーシュは、英語・ベンガル語・ヒンディー語・アラビア語を完璧に操ることができるおそるべき多言語能力の持ち主ですが(そして恐らくウルドゥー語やフランス語もできるのではないか)、むしろそれゆえに、人間の言語が往々にして、嘘をつき、誤解を生み、真実を歪め、誠実なコミュニケーションの邪魔になる、ということに、きわめて意識的な作家です。

本作の主要登場人物のひとり、デリーで翻訳・通訳業を営む実業家のカナイは、

キャラクター設定はともかく言語能力においては著者本人ときわめて近い設定の人物で、

「言葉」を使ってキャリアを切り開いてきたいわば言語オタク、

自分の持つ言葉の力に絶大な自信を持っている人物で、

当初は「僕は六つの言語で愛を経験したんだぜ」などと調子よく嘯いていましたが、

シュンドルボンでの旅の途中で、それこそ言葉に足をすくわれ、大きな挫折を経験することになります。

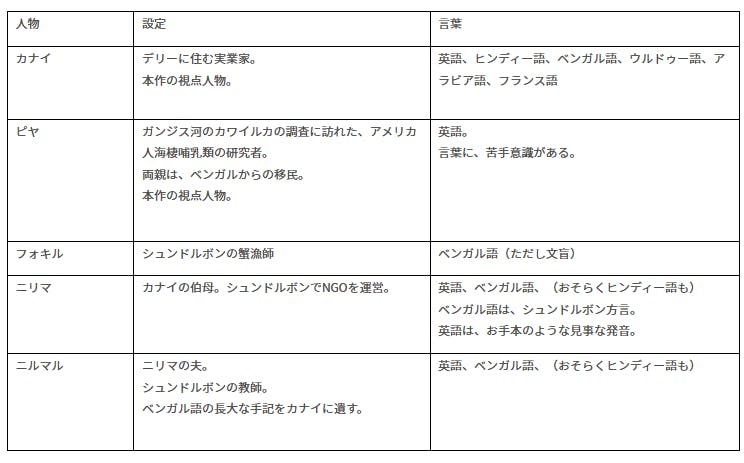

さて、本作の主要登場人物たちは、それぞれ異なった言語能力を持っています。

それを簡単に整理してみると、こんな風になるでしょうか。

したがって、例えば、

①イルカ調査の良きパートナーであるピヤとフォキルは、実は互いに言葉が通じませんし、

②ニルマルが遺した長大なベンガル語の手記も、ピヤやフォキルは読むことができません。

③さらに、超重要人物であるフォキルが何を感じ、何を考えているのか、直接的に読者に提示されることもありません(小説の視点は英語なので)。

それゆえに、小説の中では、言葉に起因するさまざまなコミュニケーション問題が発生します。

たとえば、全ての言語を完璧に使いこなすことができるカナイは、周りのコミュニケーションさえ思い通りにする力を持っている。それに気づいたある人物は、カナイに対して、互いに共通言語を持たないもの同士の会話を、通訳たるあなたが都合よくコントロールしてしまえば良い、と持ち掛けます。

(引用)-------------------------------

どちらにも話がちゃんとできるのはカナイ・バブしかいないじゃありませんか。貴方が、二人の間をつないでいるんじゃありませんか。二人が話をするのだって、貴方の耳と唇を通すわけですわ。貴方なしでは、あの二人はお互いがなにを考えているのか分かりっこないんです。二人の会話は貴方の手の内だし、貴方が思うように意味づけすることだってできるはずです。

-----------------------------------------

一方、もともと言語というものに苦手意識を持っている上に現地の言葉ができないピヤは、わかりやすく言語に翻弄される登場人物であり、言葉なしで見事なコミュニケーションを実現しているかに見えるイルカが羨ましくてなりません。

(引用)----------------------------------

眠たげにぐるぐる回遊するイルカの姿をピヤは頭に浮かべている。イルカは水中を伝わってくる音波に耳を傾け、三次元の画像に再構成するのだ。イルカだけに読み取れる秘密の図像だ。世界をそうやって知覚するという考えは、ピヤを魅了してやまなかった。「見る」ことがそのまま即ち仲間に向かって「話す」ことでもあり、そして存在することが、そのまま即ち誰かと交感することでもある、ということ。

反対に、ピヤとフォキルのあいだの断絶ははかりしれないほど大きい。フォキルは、月光に輝く河を見て何を思っていたのだろう?森のこと、それとも蟹のこと?それは永久に分からない。共通の言語を持っていないからというだけではなく、人間はきっとそういうものなのだ。種として、互いを閉め出す能力を発達させてしまっている。フォキルとピヤの二人が互いについて分かっていることと言えば、岩石や樹木同士の理解程度とさして何も変わらない。でも、ひょっとしたら、会話ができない分、正直でいられて、良かったのかもしれない。イルカたちは音波で世界を知覚する。それと比べれば、言葉などまやかしだらけで、そのせいで、勝手に人になりきってわかったつもりになってしまう元凶なのだ。

------------------------------------------

物語がクライマックスに近づくにしたがって、言語の問題も過激化し、喋れないはずのものが喋ったり、喋れるはずの言語が消え失せたり、読めないはずのひとが読んだり、書けなかったはずのものが書けたり、いろいろなことが起こっていきます。壮大なドラマに満ちた本作『飢えた潮』は、筋を追っていくだけでも充分楽しく読める作品ですが、「言語」に注意して『飢えた潮』を読んでみると、きっとさらなる発見があるでしょう。これもまた、古典的な「日本文学」「イギリス文学」「フランス文学」などではなかなか味わえない、超グローバル作家アミタヴ・ゴーシュを読む醍醐味といってもいいかもしれません。

もっとも、翻訳者としては(まして私は残念ながらベンガル語ができないので)、「『飢えた潮』の言葉の問題で一番追い込まれたのは、どの登場人物でもなく、この自分だ!」と声を大にして言いたい気持ちではあります(ベンガル語の翻訳に当たっては、本当にいろいろな方のお力をお借りしました)。

そんな『飢えた潮』の出版プロジェクト、引き続き、より多くの方のご支援を頂戴したく、どうぞよろしくお願いします。ご支援いただいた方は、出版をどうぞ楽しみにお待ちください。