このプロジェクトで実現したいこと

みなさんは万が一の時に、大切な方々へどのように想いを伝え、何をすべきか決まっていますか?

いきなり「死」について考えろと言っても、ネガティブなイメージが先行し、考えることができない方がほとんどでしょう。

「死」について楽しく気軽に語り合うことができ、さらには「ACP:アドバンス・ケア・プランニング(人生会議)」 の疑似体験まで可能な方法、そんなうまい方法があれば、みなさんもやってみたくありませんか?

その方法こそが「どせばいい?カード」を使ったカードゲームなのです。

「どせばいい?カード」を使ったカードゲームを通し、これからの多死社会において大切な「ACP:アドバンス・ケア・プランニング(人生会議)」を普及・啓発したい!

さらには、住み慣れた地域で「いききる(生ききる、逝ききる、活ききる、居ききる)」ために地域の文化を醸成したい!!

だから、「どせばいい?カード」を作らせてください!!!

みなさんもカードゲームを通じて、まぶしい光から目を慣らす、見慣れない物から目を慣らす、あるいは筋肉トレーニングのように鍛える準備をしてみましょう。

みなさんのご支援が必要です!

わたしたちのプロフィール

青森県青森市にある「社会福祉法人中央福祉会 特別養護老人ホーム三思園」です。

今回のプロジェクトは、「ACP(人生会議)推進委員会」のメンバーである「高橋進一(看護師長)」 「阿部一樹(経営企画室室長)」「太田大輔(経営企画室室長補佐)」の3名が中心で行っています。

当施設は定員50床にショートステイ4床が併設する従来型特養で、設立31年目を迎えることができました。

一昨年度、多床室(相部屋)であった居室をすべてリフォーム(可動式の扉を設置)したことにより、多床室特養の安価な料金形態をそのままに、コロナ禍における感染症対策やプライバシーへの配慮を可能とする、「多床室と個室双方のメリットを残すこと」を実現させました。

特養は「治療の場」ではなく「生活の場(住まい)」であり「終のすみか」です。

わたしたちはこの社会的な役割を叶えるために、

・ナラティヴ・アプローチによるACP(人生会議)

・最期まで美味しく口から食べることを諦めないケア

・看取りからその先までワンストップで行うケア(施設葬)

などの取り組みを通して、最期まで「その人らしく、いききるためのケア」を目指しています。

また入所者のケアだけにとどまらず、社会福祉法人として地域への社会貢献を目的とした活動にも力を入れています。

高齢者領域に精通する専門職集団の強みを生かし、「デスカフェ(死をカジュアルに語るカフェ)」「オレンジカフェ(認知症カフェ)」を企画・運営しています。

※コロナ禍で一時中断しています。

さらには、青森県社会福祉協議会の運営する「青森しあわせネットワーク事業(ライフサポート・フードサポート・ワークサポート)」「こども宅食“おすそわけ便”」にも積極的に参入し、活動の輪を広げています。 写真:特別養護老人ホーム三思園

写真:特別養護老人ホーム三思園

写真:第1回 sanshien de café(デスカフェ)によるカードゲームの様子

写真:第1回 sanshien de café(デスカフェ)によるカードゲームの様子

写真:第1回 sanshien de café(デスカフェ)によるカードゲームの様子

写真:第1回 sanshien de café(デスカフェ)によるカードゲームの様子

写真:令和元年6月28日 消費者保護の視点から見た介護保険の問題点:高年齢者の意思決定と家族(デスカフェの取り組み~もしばな・津軽弁バージョン~)青森商工会議所会館1階AOMORI STERTUP CENTERにて一般市民が参加

写真:令和元年6月28日 消費者保護の視点から見た介護保険の問題点:高年齢者の意思決定と家族(デスカフェの取り組み~もしばな・津軽弁バージョン~)青森商工会議所会館1階AOMORI STERTUP CENTERにて一般市民が参加

写真:令和元年6月28日 消費者保護の視点から見た介護保険の問題点:高年齢者の意思決定と家族(アドバンス・ケア・プランニング(ACP)「人生会議」)青森商工会議所会館1階AOMORI STERTUP CENTERにて一般市民が参加

写真:令和元年6月28日 消費者保護の視点から見た介護保険の問題点:高年齢者の意思決定と家族(アドバンス・ケア・プランニング(ACP)「人生会議」)青森商工会議所会館1階AOMORI STERTUP CENTERにて一般市民が参加

写真:令和3年7月 施設葬の様子 特別養護老人ホーム三思園にて

写真:令和3年7月 施設葬の様子 特別養護老人ホーム三思園にて

このプロジェクトをやろうと思った理由

「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となる2025年問題を間近に控え、超高齢者化社会の次に訪れる「多死社会」、つまり「生まれる方より、死ぬ方が多くなる時代」が本格化してきます。

多死社会においては、葬送、医療、介護、人生の最終段階(終末期)のあり方、地域・社会の変化に対する個人の向き合い方が問われる時代です。

今日まで「死」を自然の流れとしてあまり意識してこなかった方々にも、近い将来は「誰にでも『死』は訪れること」として、考えておくことが求められます。

しかし、国民の多くは「ACP:アドバンス・ケア・プランニング(人生会議)」について、触れる機会が少ないため、名前も知らなければ中身も知らない方がほとんです。

現に三思園の本人・家族等へ「ACP:アドバンス・ケア・プランニング(人生会議)」を知っているかを尋ねても、「知っている」と答えた方は1割にも満たない実情です。

また、万が一の時について「親と相談していない」と回答したのが約67%を占めているという調査もあります(令和4年2月2日~令和4年2月3日インターネットによる医療介護情報サービス「エム・エム・エス」調査)

みなさんの想いに反し、家族・友人などの大切な方が「治らないとわかって入院治療を継続するべきか」「施設に入所するべき」「自宅で介護を続けるべきか」など、あらゆる選択に迫われることを想定しなければならない時が刻々と迫っています。

他人事だったことを自分事として考える準備は、早すぎても遅すぎることはないのです。

つまり、「ACP:アドバンス・ケア・プランニング(人生会議)」 の普及は、多死社会における備えになるのです。 写真:平成30年6月23日 青森在宅緩和ケア懇話会第11回症例検討会(演題:特養だからできる看取りとは)

写真:平成30年6月23日 青森在宅緩和ケア懇話会第11回症例検討会(演題:特養だからできる看取りとは)

「どせばいい?カード」の経緯

今回のプロジェクトを始める以前(2018年10月)に、プロトタイプのカードを作成しました。

その後2019年4月には、「津軽弁でやった方がもっと楽しいよね」といった思いから、「どせばいい?カード(非売品)」と名付けたプロトタイプのカードをアップデートし、10セット作成することを試みました。

※「どせばいい?」とは、青森県の方言「津軽弁」で「どうしたらいいかな?」という意味です。

自分や家族・友人など大切な方々が「万が一の時に何をすべきか」「何を伝えるか」など、縁起でもない話を気軽にできるカードゲームとなりました。

この「どせばいい?カード」は、すでに複数のメデイアより「死」への新たなアプローチとして注目を受け、配信されています。

下記はその一部です。

・朝日新聞 2019年2月24日デジタル版および朝刊

・京都新聞 2021年8月18日夕刊

・ゆめのたね放送局 こっからパーマカルチャー 2021年9月7日

・ゆめのたね放送局 こっからパーマカルチャー 2021年11月16日

・シニア・ガイド 葬送ジャーナリスト塚本優の終活探訪記 第51回

・終活読本ソナエ 2022年春号

これまで「どせばいい?カード(非売品)」 を使って、延べ人数700人以上の方々にゲームをしていただきました。

参加者してくれた「医療・福祉関係者」「看護・介護学生」「薬局」「葬儀社」「地域の一般の方々」 のアンケート調査結果に基づきながらカードを修正し、「どせばいい?カード」の更なる改訂版の作成を決意いたしました。

これを後押ししたのは「発売して欲しい」と、多くの声があったからです。

この声にお答えするため、「社会福祉法人として利潤を目的としない」「カードのアイディアが生まれた背景やストーリーを発信しやすい」といった理由からも、クラウドファンディングが最適でした。

写真:700人以上の方々にゲームをした「どせばいい?カード(非売品)」

写真:700人以上の方々にゲームをした「どせばいい?カード(非売品)」

「どせばいい?カード」を使ったカードゲームの特徴と効果

1.自分(1人称)・家族等(2人称 )の双方から「死」を考えることができる

①いつでも、どこでも、だれとでも、カジュアルに、ポジティヴに、強制されることなく、具体的に「死」を語り、考え、分かち合うことができます。

②表(カード1)が「自分の『死』(1人称)」 を考えるカード、裏(カード2)が「家族等の『死』(2人称) 」 を考えるカードとしてデザインされ、双方を対象にして掘り下げることができます。

③自分の「死」を考えることで、「〇〇したい」「〇〇してほしい」を伝える準備となります。

④家族等の「死」を考えることで、本人の想いや意向を推定し、医療・福祉関係者とSDM(共同意志決定)を行う準備となります。

⑤家族等の「死」を支える医療・ケアチームの存在を理解することで、ケアの選択肢が増え、葛藤や後悔を可能な限り減らすことに繋がります。

⑥家族等に対する想いや、新たな考えに気づくことができます。

※家族等とは、今後単身世帯が増えることも想定し、本人が信頼を寄せ、法的な意味合いでの親族関係を意味しません。より広い範囲で親しい友人等も含み、複数存在することを考慮しています。

「自分の『死』(1人称)」 は生き返ることができないため、振り返ったり後悔することはありません。しかし、「家族等の『死』(2人称) 」 は多かれ少なかれ、想いや考えがブレたり、後悔が残ります。

だからこそ「自分の『死』(1人称)」 だけではなく、「家族等の『死』(2人称) 」について考えることが重要なのです。

2.地域の想いをのせた津軽弁の表記

①カードの文言は「入所者」「医療・福祉関係者」「看護・介護学生」「薬局」「葬儀社」「地域の一般の方々」 などからのアンケート調査結果をもとに作成しています。

②青森県の方言(津軽弁)で標記されたカードです(標準語の解説も付いています)

③忘れられた方言(津軽弁)を思い出したり、新たに覚えたりしながら楽しむことができます。

④方言(津軽弁)を用いた会話には「親しみやすさ」が生まれ、楽しいゲームになります。

⑤故郷を離れている方々が方言(津軽弁)をきっかけとし、自身の故郷や地域に想いを寄せることに繋がります。

⑥方言(津軽弁)には人々の交流や故郷・地域への想いを生み出す効果があります。

津軽弁は「どさ?(どちらに行かれるのですか?)」「ゆさ!(温泉に行きます!)」に代表され、短い文言で多くことが伝わる特徴があります。

カードに表記されている方言(津軽弁)は、津軽弁辞典を片手に、三思園の入所者や併設しているデイサービスの利用者と忘れ去られた津軽弁を、一緒に思い起こし作りました。

人生を振り返りながら 生きてきた証と思えるような津軽弁の数々・・・

津軽弁は「北五津軽」「西津軽」「東青津軽」「中南津軽」の区域で微妙な違いがあり、「本当にこれで合っているの?」と首をかしげたくなるくらいハードな方言(津軽弁)にビックリさせられました。

「どせばいい?カード」は、三思園の入所者や利用者の協力があったからこそ、作り上げることができたのです。

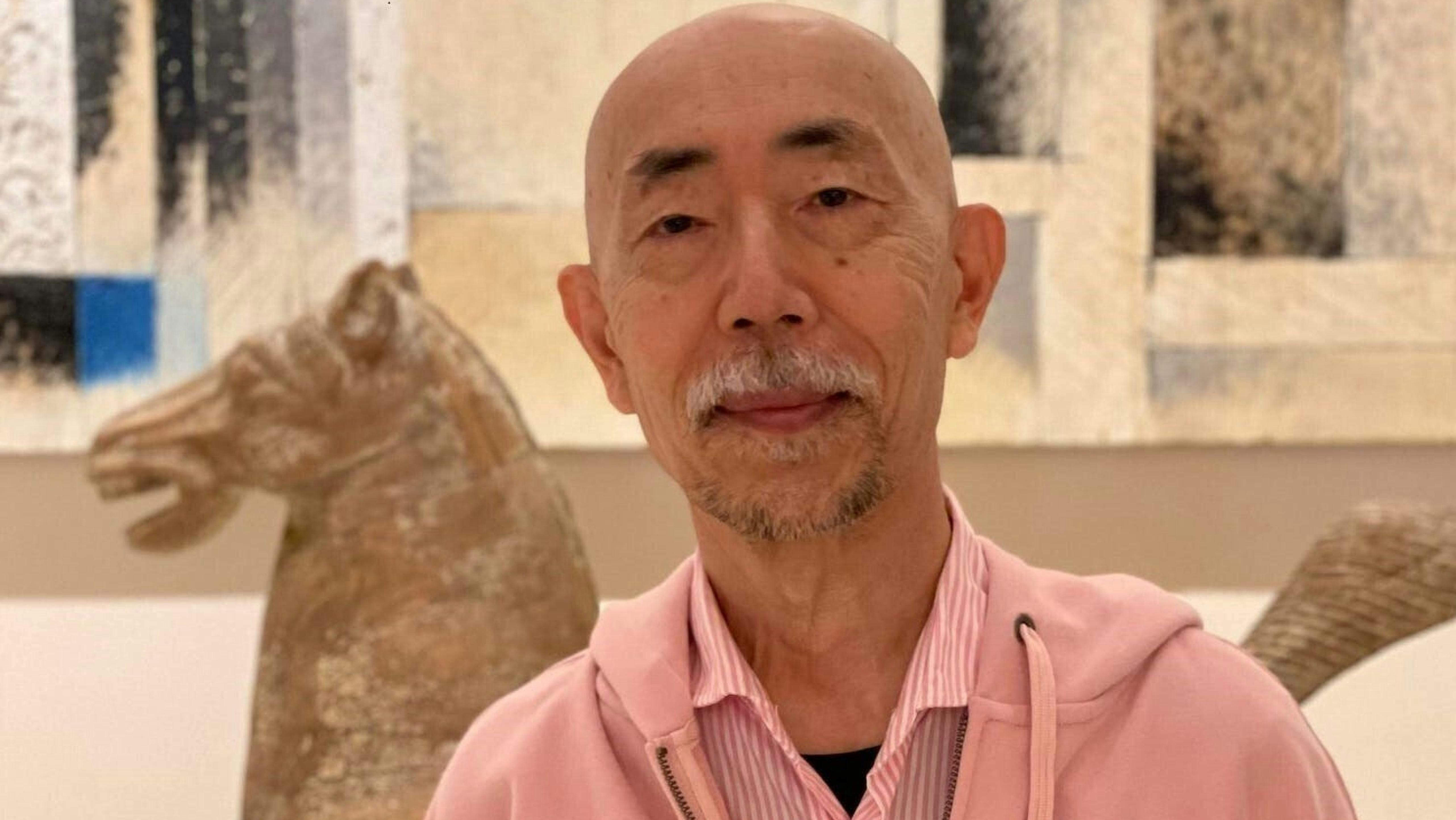

写真:津軽弁を思い出し笑っている

写真:津軽弁を思い出し笑っている

写真:カードからナラティヴが生まれる

写真:カードからナラティヴが生まれる

3.高いデザイン性と使いやすさを追求

①イラストレーターとして雑誌や書籍、広告媒体など幅広く活動している「柿崎こうこさん」が、カードのイラストをデザインしています。

②イラストの特徴は、わかりやすさ、親しみやすさ、健やかさ、穏やかさ、明るさ、少しのおしゃれ感に溢れ、素朴で淡いタッチで描かれ、「死」を語る怖さを緩衝させるデザインです。

③カードは誰もが使いやすい大きさのサイズ(88mm×111mm)とし、長く使っていただくように素材はコートガードを使用しています。

「どせばいい?カード」製作クリエイターの紹介

イラストレーター 柿崎こうこ

1970年青森生まれ1996年よりイラストレーターとして、雑誌や書籍、広告媒体など幅広く活動中。

著書に「50歳からの私らしい暮らし方」エクスナレッジ刊

ホームページ SNS 等 https://linktr.ee/KokoKakizaki

和久尚史 Waku Naofumi わくわくするデザイン「09works(ワックワークス)」アートディレクター / デザイナー

いつモノコトにわくわくするデザインをプラスしたり、デザインでわくわくするモノゴトをつくりだしたり。

ブランディング・CI/VIからロゴ、広告・販促ツール、パッケージ、サイン、グッズなどのグラフィックデザイン、Webデザインの他、筆文字、イラスト、写真・動画の撮影・編集までトータルで手掛けます。

目標金額

目標金額は1,500,000円です。

従来のカードより「サイズアップ」「カードの紙質改善」に加えて、デザイナーによるカードデザインでにより「死」をカジュアルにイメージしやすいよう配慮しました。

※目標が達成されたら「どせばいい?カード」 を小学校を含めた学校関係機関・図書館・公民館等に配布するほか、デスカフェや死の事前教育を行います。

直接の銀行振込と現金によるご支援方法

「ぜひ応援したいけれどパソコンやスマホなどの機械に弱く、クラウドファンディングの申し込みがうまくできない」「クレジットカードを持っていない」というお声に応じて、直接の銀行振込と現金によるご支援も受付しています。

下記に手順を記載しておりますので、ご確認くださるようお願いします。

1.銀行振込によるご支援方法

下記フォームに支援コースやご連絡先等をご記入いただき、送信ください。

フォーム入力後、振込口座を記入したメールが届きますので、ご入金ください。

※恐れ入りますが振込手数料はご負担願います。

入金が確認できましたら、メールにて連絡させていただきます。

2.現金によるご支援方法

特別養護老人ホーム三思園の事務窓口で対応いたします。

現金をご持参のうえ直接お越しいただき、所定の書類に必要事項をご記入・ご支援いただきます。

社会福祉法人中央福祉会 特別養護老人ホーム三思園(8:30~17:30 土日祝定休)

青森県青森市大字横内字若草1-1

電話 017-728-1133

メール sanshien2020@gmail.com

実施スケジュール

・令和4年4月30日(土)…「死を考え、幸せになる看取りの日」

【(4) しをかんがえ(4)しあわせになる(30)みとりのひ】の語呂合わせで、クラウドファンディングを開始する予定でしたが、より魅力的なリターンにするため、時間を要しました。

・令和4年5月15日(日)…「特別養護老人ホーム三思園の設立記念日」

語呂合わせができず残念ですが、当園の設立記念日に合わせて、クラウドファンディングを開始いたします!

・5/16(月)5/18(水)5/20(金)【いずれも時間は19時~20時】…3日間をキャンペーン期間とし、Zoom、facebook、Twitter、YouTubeでゲスト対談をライブ配信します。

・5/25(水)、5/27(金)…実際に「どせばいい?ゲーム」をZoom開催をライブ・YouTubeライブで配信します。

・7/15(金)…クラウドファンディング終了

※プロジェクト終了後2か月以内にリターンとなる商品を発送します。

募集方式と振込時期について

本プロジェクトはAll-in方式で実施します。

目標金額に満たない場合も計画を実行し、リターンをお届けします。

最後に

みなさんの力を借りながら、 「ACP:アドバンス・ケア・プランニング(人生会議)」を広めたい!

「どせばいい?カード」は、家族間、友人同士、職場、地域で、「死」を想い「生」を語る場のコミュニティー作りのきっかけになるはずです。

カジュアルに語るためのツールとして、各地で活躍されている「デスカフェ」の主催者の方々、これから取り組もうとされる方々にも活用して欲しい!

わたしたちは「ACP:アドバンス・ケア・プランニング(人生会議)」を普及・啓発するエリアリーダーとして、社会福祉法人として、クラウドファンディングという具体的な行動によって、役割を全うしていきます。

みなさんのご支援をお待ちしております。

応援メッセージ

世界初の一冊!「デスカフェ・ガイド」の執筆代表

京都女子大学 発達教育学部教育学科 養護・福祉教育学専攻 吉川 直人

多死社会は、終末期、介護、葬儀、看取り、地域・社会の変化の変化に対して、 それぞれが向き合うことが求められます。

だれもが当事者である死の問題を、ともに考える死の対話は、 多死社会へのアプローチの一つとなるでしょう。

話しにくい、大事な問題をツールを使って話しやすい場を開く試みである「どせばいい?カード」を応援しています。

対話カフェTokyo~Yokohama デスカフェ~死をめぐる対話~主催

NPO法人市民の図書館・公民館こがねい 図書館統括 田中 肇

誰もが避けられない『死』を気軽に語り合える新しいツール『どせばいい?カード』が青森の大地から誕生しました。

看取りの専門家が本腰を入れて作成しました。『人生会議』を開きたくなるとともに津軽弁も学べて一石二鳥です(^^) 私も届くのを楽しみにしています。

「お食い締め」の創始者

愛知学院大学 心身科学部 健康科学科 准教授 牧野 日和

世界中で実践されている人生会議(ACP)は、人生の最終段階に向かう対象者の尊厳を守ると同時に御家族の死生学を育む唯一無二の優れた方法といって過言ではありません。

近年、この人生会議は我が国において急速に拡がりをみせています。

ところが間違ったやり方も伝わりやすく、有効な結果を出さないどころか、対象者や御家族ファーストと言いながら実際には単に支援者側の自己満足や自己防衛、お金儲けの道具としている場合が見受けられます。

今回のクラウドファンディングプロジェクトでは、人生会議をただしく実施されている専門家による、誰もがただしく人生会議の理解や方法を得るためのツールを開発されています。

わたしも参加させていただきます。このプロジェクトが実り、一日も早く全国そして世界へと良い波をおこしますことを祈念します。

414(よいし)カードの製作者

右:NPO法人幸ハウス 代表 医師 川村 真妃

左:NPO法人幸ハウス富士 共同代表 看護師 植竹 真理

死を見据えて「今」大切にしたいことを考えることやそれを語り合えることは、果てしなく自分や相手に優しくなる一歩につながると感じます。

私たちも昨年414(よいし)カードを作成し、学校、医療施設、お寺など様々な場で、死を見据えて「今」大切にするための対話を重ねてきましたが、どのような場でも、死生観を語り合うことで優しくて温かい繋がりをうみだすことができました。

死は誰もが体験することでありますが、誰も体験したことがないことです。

だからこそ正解、不正解という枠を超えて、誰もが、自分の思いを自由に語ることができる素敵なテーマです。

今回発売される「どせばいい?カード」は長年地域にお住まいの方が、人生の最終段階を迎えた方が、最期まで尊厳を保ち穏やかな気持ちで生活できるよう支援し続けてこられた社会福祉法人中央福祉会 特別養護老人ホーム三思園さんが思いを込めて作られたカードになっています。

ぜひ、「どせばいい?カード」をご利用いただき、ご自身、そして皆さんが大切にされたい方が、死ぬ瞬間まで、自分らしく生きるための一歩を踏み出していただきたいと思います。

最新の活動報告

もっと見る

クラウドファンディング返礼品の発送遅延についてのお詫びと報告

2022/09/09 10:58この度は、本会による当プロジェクトにご支援・ご協力いただき、誠にありがとうございました。さて、返礼品のお届けにつきまして、寄付募集時にお示しておりました令和4年9月15日を目途として作業を進めておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大による印刷等製造ラインの遅滞、印刷資材の不足を受け、当該期日までのお届けが困難となりました。ご支援・ご協力をいただいた皆様におかれましては、大変ご迷惑をお掛けすることを深くお詫び申し上げますとともに、製造及び発送準備を進めておりますので、お届けまで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。なお、現時点においては、10/3(月)を発送予定日と考えておりますが、発送日に再度の変更が生じる場合には、改めて当法人の公式サイトおよびクラウドファンディングサイト等により発信いたします。何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 もっと見る

プロジェクトの終了・達成のご報告

2022/07/16 11:01この度は、わたしたちのプロジェクト『クラウドファンディングを活用した「ACP:アドバンス・ケア・プランニング(人生会議)をカードゲームで広げる挑戦』にご支援・ご協力いただき、誠にありがとうございました。クラウドファンディングと振込・現金支援を合わせ、合計140名より、目標金額の1,500,000円を大きく上回る2,172,000円のご支援をいただきました。これもひとえに、ご支援・ご協力していただいた皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。これよりカード製作等に取りかかり、2か月後の9/15にリターンとして発送を予定しております。(振込・現金支援の皆様におかれましては、寄附金に係る受領書も同封いたします)また、エンドロールやホームページに掲載する氏名や、バナー掲載に係る企業名等の詳細につきまして、後日改めて連絡を差し上げ、個別にて確認させていただきますことをご了承ください。これからが、本当の意味での地域貢献だと考えております。今回のカード製作に留まらず、今後もACP(人生会議)の普及・啓発を継続し、実践していきます。今後もご支援・ご協力の程、宜しくお願い致します。 もっと見る

医療法人芙蓉会様よりご支援(寄付)の巻

2022/07/15 09:49昨日、医療法人芙蓉会様より、ご支援(寄付)を頂きました。医療法人芙蓉会様は、「入所している方とそのご家族も安心して医療・介護が受けられる地域に必要とされる施設を目指します」という法人理念のもと、地域医療・ケアの拠点として様々なサービスを展開されています。同じ青森市南圏域でサービスを展開し、様々な場面で協力・連携をとらせていただく機会が多いご縁により、今回のプロジェクトの主旨について、ご説明させていただきました。ACP(人生会議)の意義・必要性について対話するなかで、「社会的に意義のある素晴らしい取り組みですね」「ぜひ応援させてください」とご賛同いただき、力強いエールと励ましをいただきました。心より感謝申し上げます。今後は「どせばいい?カード」を活用したACP(人生会議)の研修会等を通し、これまで以上に協力・連携を深め、一緒に地域を盛り上げていくことをお約束!! もっと見る

コメント

もっと見る