ホームページ、安否確認システム、メール連絡網サービスを統括した、自治会用のWebサービスです。

インターネットを使った、新しいコミュニティを作る事が出来ます。

・安否確認システムは、自主防災の共助のツールとして、減災につながる強力なツールです。

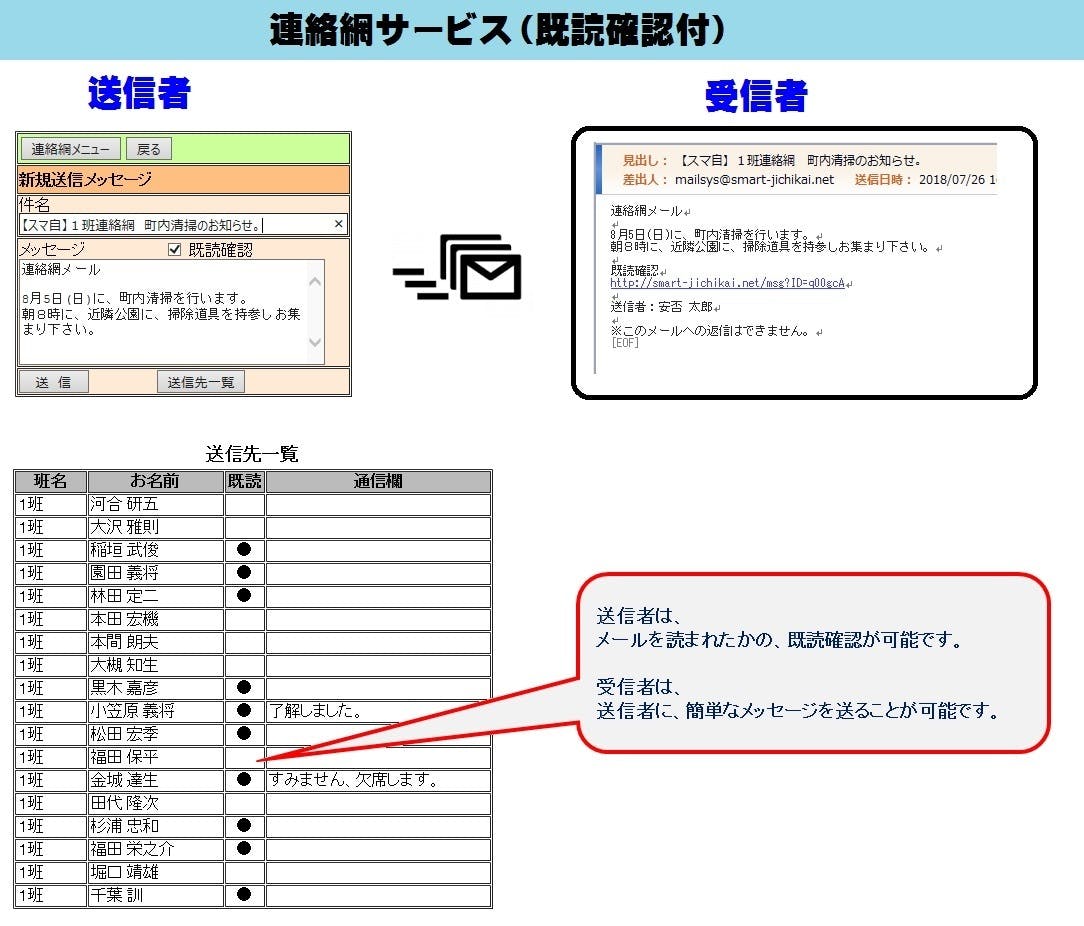

・メール連絡網は、既読確認ができて、確実な情報伝達をすることが出来ます。

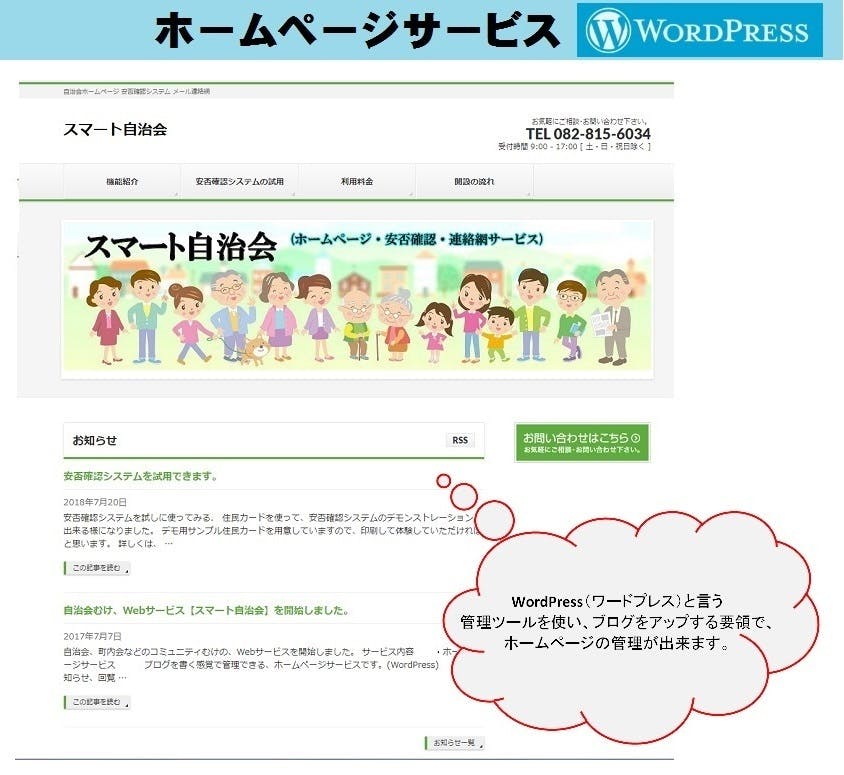

・ホームページは、WordPressを使い、簡単にホームページの管理が出来ます。

▼ご挨拶

はじめまして、森次茂広と申します。システムエンジニアをしています。

私の住んでいる団地は、広島市の北部に有る、安佐北区可部東の「新建団地」です。

4年前の広島豪雨災害で、甚大な被害を受け、3人の尊い命を失いました。

被災後、私に何が出来るか考え、安否確認システムなどを開発しました。

まだまだ、改良点がありますが、防災及び減災の役に立てればと思っています。

▼このプロジェクトで実現したいこと

全国の自治会・町内会で、この『安否確認システム』を使って、災害に強いまちづくりをして頂きたい。

30年以内に70%の確率で発生すると予測されている南海トラフ地震、

そして、近年では地球温暖化の影響か、数十年に1度と言われる豪雨が毎年の様に発生しています。

その様な自然災害に備え、自治会での対策は重要になってきています。

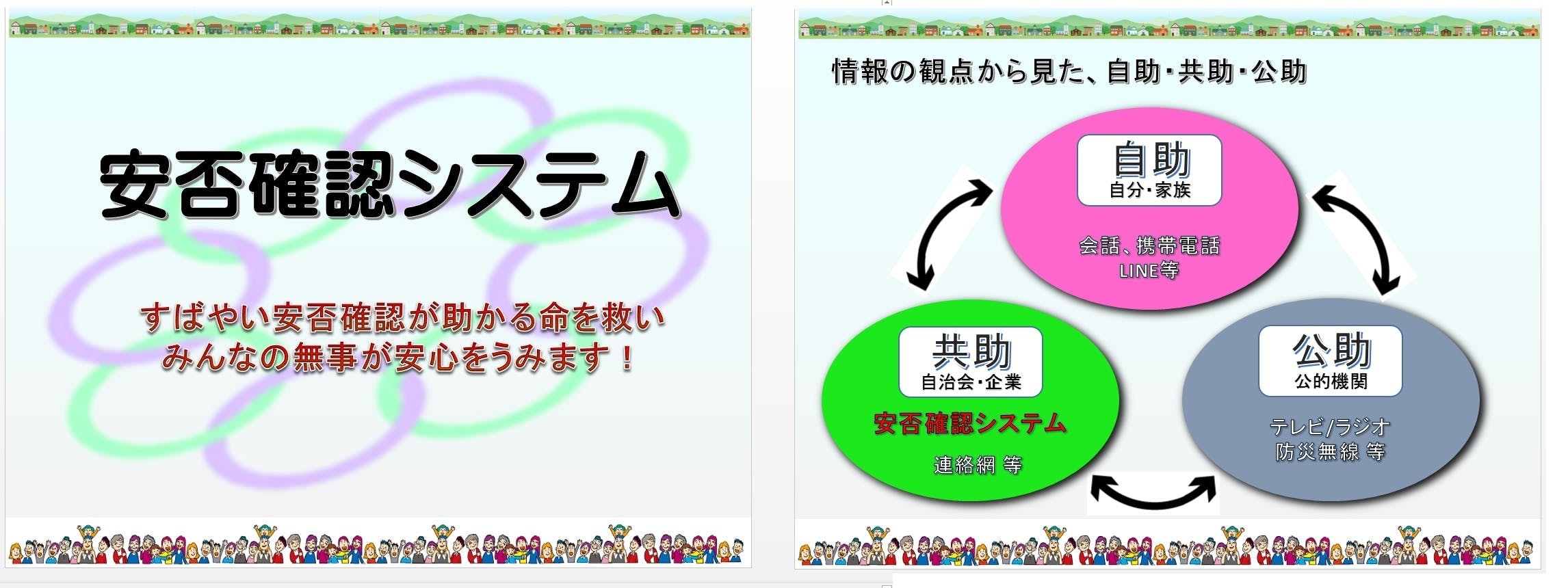

防災対策の考え方として、「自助」「共助」「公助」の三助があります。

「自助」:自分及び家族で助け合う

「共助」:自治会・町内会などの地域コミュニティで助け合う

「公助」:公的機関に助けてもらう

この『安否確認システム』を、共助のツールとして、減災に役立てて下さい。

『すばやい安否確認が助かる命を救い、みんなの無事が安心をうみます!』

被災後、新建自治会では、二度と犠牲者を出さないために何が出来るか、色々対策を検討しました。

その中で、実施されたものが、自治会内に雨量計の設置と、安否確認システムの導入でした。

雨量計は、実際の雨量を体感と数値で把握し、早期に避難行動をするための情報として、

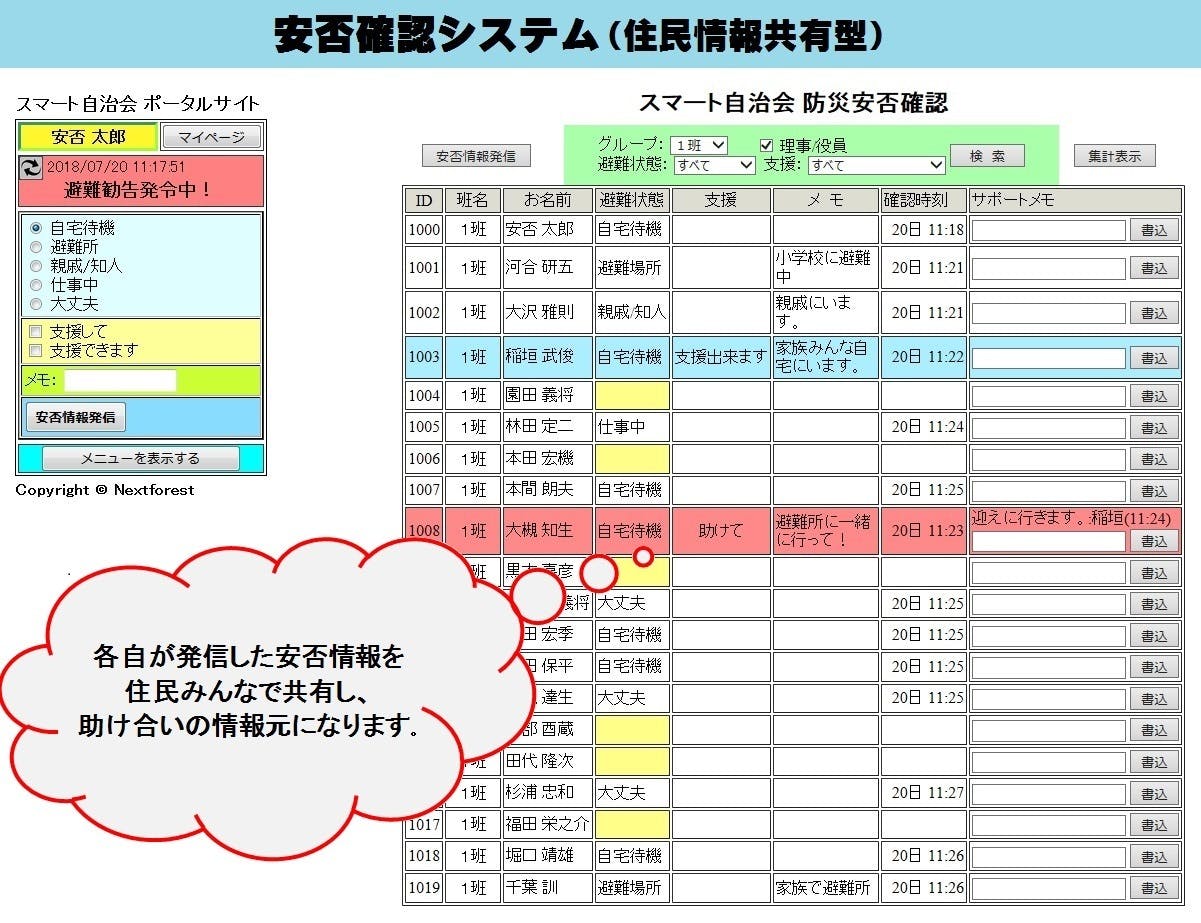

安否確認システムは、避難情報が発令されたとき、住民がどの様な行動を取ったか、また どの様な状態なのかを、みんなで共有し、助けが必要なら助けに行くと言う様な、共助のツールとして開発しました。

▼プロジェクトをやろうと思った理由

自治会で使う自主防災の共助ツールとして開発して運用を始めると、被災後の取り組みとして、テレビや新聞で紹介され、注目されました。そして、導入を検討される自治会もあり、詳しい説明を求められることもあります。

ただ、自治会内に開発者が居て、様々な設定を開発者が直接プログラムを変更して対応しているところがあり、汎用性に問題があります。

そこで、開発者が居なくても、運用可能なシステムに改良することを考えました。ただ、その費用を如何するかが問題です。導入される自治会さんに負担をお願いすのは難しいです。今までは、自分の住んでいる自治会のためならと、我武者羅に頑張ってきましたが限界があります。そこで、クラウドファンディングのお世話になろうと考えた次第です。

このシステムを、導入し易い価格で多くの自治会で使用いただき、防災に役立てていただきたいと思っています。

▼これまでの活動

ホームページを開設し、自治会内に設置した雨量計の情報を、誰もが見れる様にしました。

ホームページには、ワードプレスと言うコンテンツ管理プログラムを使い、ホームページの管理を容易に行うことが出来るようにしました。

回覧板の内容を掲示したり、イベント日記(ブログ)を書いたりすることが可能になり、自治会の情報を世界にインターネットで発信しています。

◆◆◆ 安否確認システムの開発 ◆◆◆

避難情報発令時及び災害時に有効な情報伝達がないか思案しました。

災害時の情報伝達の難しさに直面した自治会では、今までの電話による連絡網に加え、インターネットを使用した安否確認システムの開発を試みました。

団地には高齢者も居られますので、出来るだけ簡単な方法を検討し、キーボードからの入力は、難しいのでQRコードを読み込むことにしました。間違えなく入力でき識別が確実にできます。

◆◆◆ メール連絡網システムの開発 ◆◆◆

安否確認システムの運用を始めると、問題点が出てきました。

避難情報の発令や災害の発生など、頻繁に有ることでないので、操作方法を忘れたり、周知度が下がったりで、いざという時に、安否確認システムへの参加者が少なくなる心配が出てきました。

そこで、普段から使ってもらうシステムにするために、メール連絡網の機能を組み込みました。

自治会の連絡をメール連絡網で行い、システムの認知度を高めて、いざという時にスムーズな安否情報の発信ができる様にしました。

このメール連絡網は、近年、小中学校等でも使用されている事が多く、なじみやすいと思います。また 読んだことを送信者に知らせる既読確認が出来ますので、確実な情報伝達が可能です。

配信範囲も、グループ単位など選択でき、その中で個々にも選択できますので、メール送信の様な使い方が出来ます。

メールアドレスの情報は、システム内で管理しますので、受信者、送信者はお互いのメールアドレスを知ることがなく送信できます。メールアドレスのプライバシー情報が保護されます。

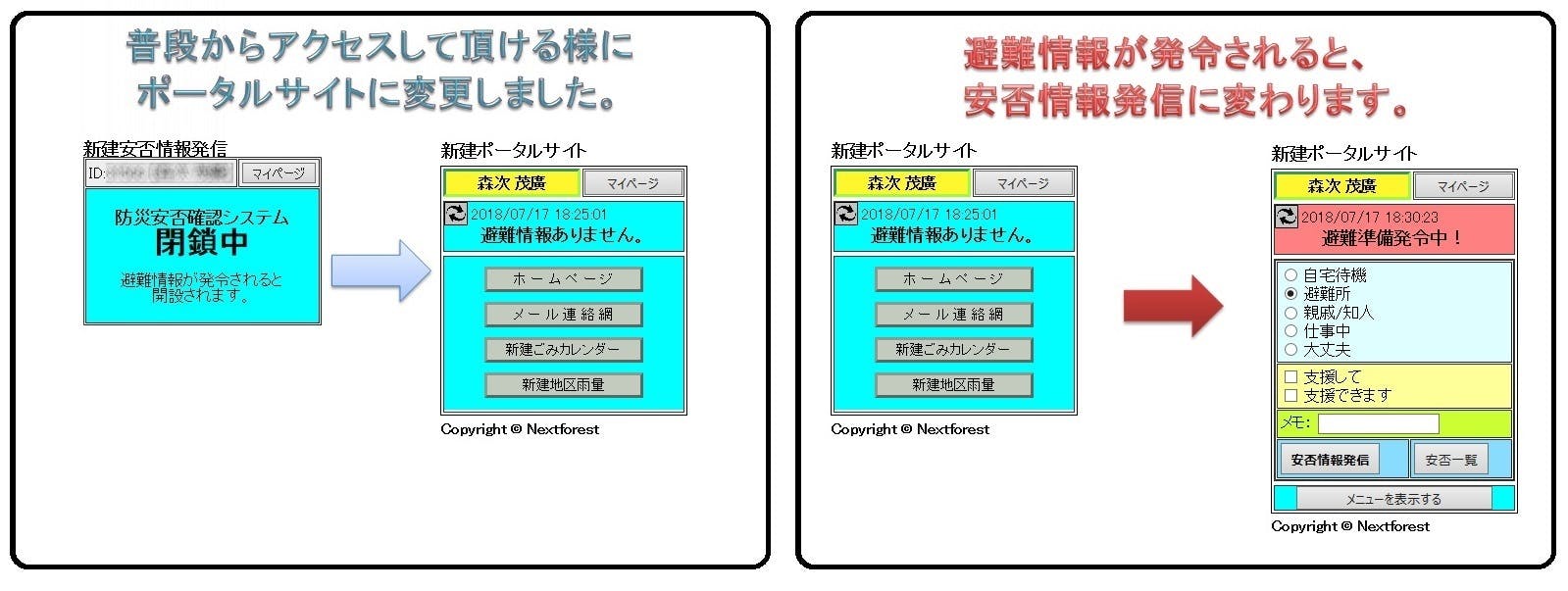

◆◆◆ 最初に表示されるサイトを、ポータルサイト化 ◆◆◆

QRコードを読み取って表示されるサイトを、ポータルサイトとしました。

ポータルサイトのポータル(Portal)は「玄関」や「入り口」という意味があり、インターネットにアクセスするときの入り口となるWebサイトのことです。「自治会の情報は、先ず そこにアクセスすれば得られる」と言うサイトにしました。

[ホームページ]に移るボタン、[メール連絡網]のボタンなど、よく使うボタンを配置しました。

そして、その画面は、避難情報が発令されると、安否情報発信ページに変わります。普段は情報収集のページとして機能し、避難時は安否発信のページとして機能する様にしました。

スマート自治会の詳しい説明は

スマート自治会のホームページをご覧ください。

また、Facebookでも、情報発信していますので、参考にして頂ければと思います。

ホームページ:https://smart-jichikai.net/

Facebook:https://www.facebook.com/smart.jichikai/

新建自治会のホームページとFacebookもご覧ください。

ホームページ:https://shindate.net/

Facebook:https://www.facebook.com/kabehigashi6

▼資金の使い道

リターンの『支援タイプ』¥3,000円で、支援して頂いたものは、西日本豪雨で被災された自治会の復興のお手伝いを出来ればと思います。

方法としては、この『スマート自治会』を、被災された自治会に無料で導入させて頂くことを考えています。

導入先は、被災された自治会の中で、このシステムを導入希望されるところを募りたいと考えています。

いくつの自治会に導入可能かは、支援いただいた額により決めます、また 導入希望の自治会が、その数を上回ったときは、抽選を行います。

導入するスマート自治会のタイプは、[導入費用及び1年間の使用権(50,000円)]を予定しています、支援タイプの支援額合計が、50,000円(手数料抜)に満たない場合は、システム改良費に充てさせて頂きます。

リターンの『スマート自治会導入タイプ』、¥50,000円、¥70,000円、¥80,000円、¥100,000円で、支援して頂いたものは、導入費用及び保守費用として使わせて頂きます。その中には、システム改良費等が含まれます。

多くの支援をいただき、十分なシステム改良を行いたいと思います。

導入費用及び保守費用は、サーバーレンタル費用、ドメイン取得費用、ドメイン管理費と、技術料(人件費)です

▼リターンについて

『支援タイプ』と『スマート自治会導入タイプ』の、2種類を用意しました。

●支援タイプ

スマート自治会の開発に賛同して頂ける方、西日本豪雨で被災した自治会の復興を支援して頂ける方は、こちらをお願いします。

支援金は、西日本豪雨で被災した自治会にスマート自治会を無料で導入する費用として使います。

¥3000円を用意してます、複数の支援もできますので、よろしくお願いいたします。

こちらはリターンは、支援金の集計後に、希望自治会の募集、導入の実施などを、ホームページで報告させて頂きます。

●スマート自治会導入タイプ

こちらは、お住いの自治会に、スマート自治会を導入されたい方がお選びください。

¥50000円(1年間使用)

システムの導入費用及び1年間の使用料になります。

¥70000円(1年間使用+住民カード)

システムの導入費用及び1年間の使用料に、500名までの住民カード作成になります。

¥80000円(2年間使用)

システムの導入費用及び2年間の使用料になります。

¥100000円(2年間使用+住民カード)

システムの導入費用及び2年間の使用料に、500名までの住民カード作成になります。

システム導入のリターン時期ですが、募集終了からシステムの改良を始める予定です、1ヶ月強を要すると考えています。従って、導入は2019年1月より、順次行わせて頂きます。

また プロトタイプでも良いので、早く使いたいという方は、対応させて頂く予定です。

▼最後に

最後まで閲覧頂き、有り難う御座います。

この『スマート自治会』は、安否確認システムの防災・減災を目的に始まり、井戸端会議に代わる新たなコミュニティを作ることが出来ます。将来的には、高齢者の見守り、小学生通学の見守りが出来ないか考えています。

近年、自治会の加入者が減る傾向にあります。自治会SNSを用意することにより、最初はSNS上だけの繋がりから入り、後に実際の繋がりに変化することも有ると思います。

災害時は繋がっていることが大事です、助け合うことが出来ます。

災害に強い自治会! 新しいコミュニティの方法を追加して、素敵な自治会をつくって頂ければと思います。

ご協力よろしくお願いいたします。

コメント

もっと見る