青春をヒマラヤに賭げて。若手登山家が未知の壁に情熱を捧げる6350mの頂への挑戦

ご覧いただき、誠にありがとうございます。我々は「山菜採りオンライン」という名前で活動している若手登山チームです。今回のクラウドファンディングの目的は、

パキスタンにある、まだ誰も登ったこともない大岩壁に登り、標高6350mの峰の頂上に立つことです。

我々3人が共通しているのは大学山岳部所属していた経験がある事です。(橋本は四年目は社会人山岳会に転身)

山岳部ではすでにある登山道を歩くだけではなく、地形図をみながら目的の山を決め、そこに至るルートも自分たちで設定します。

そして登山に必要な技術や体力を徹底的に叩き込まれます。

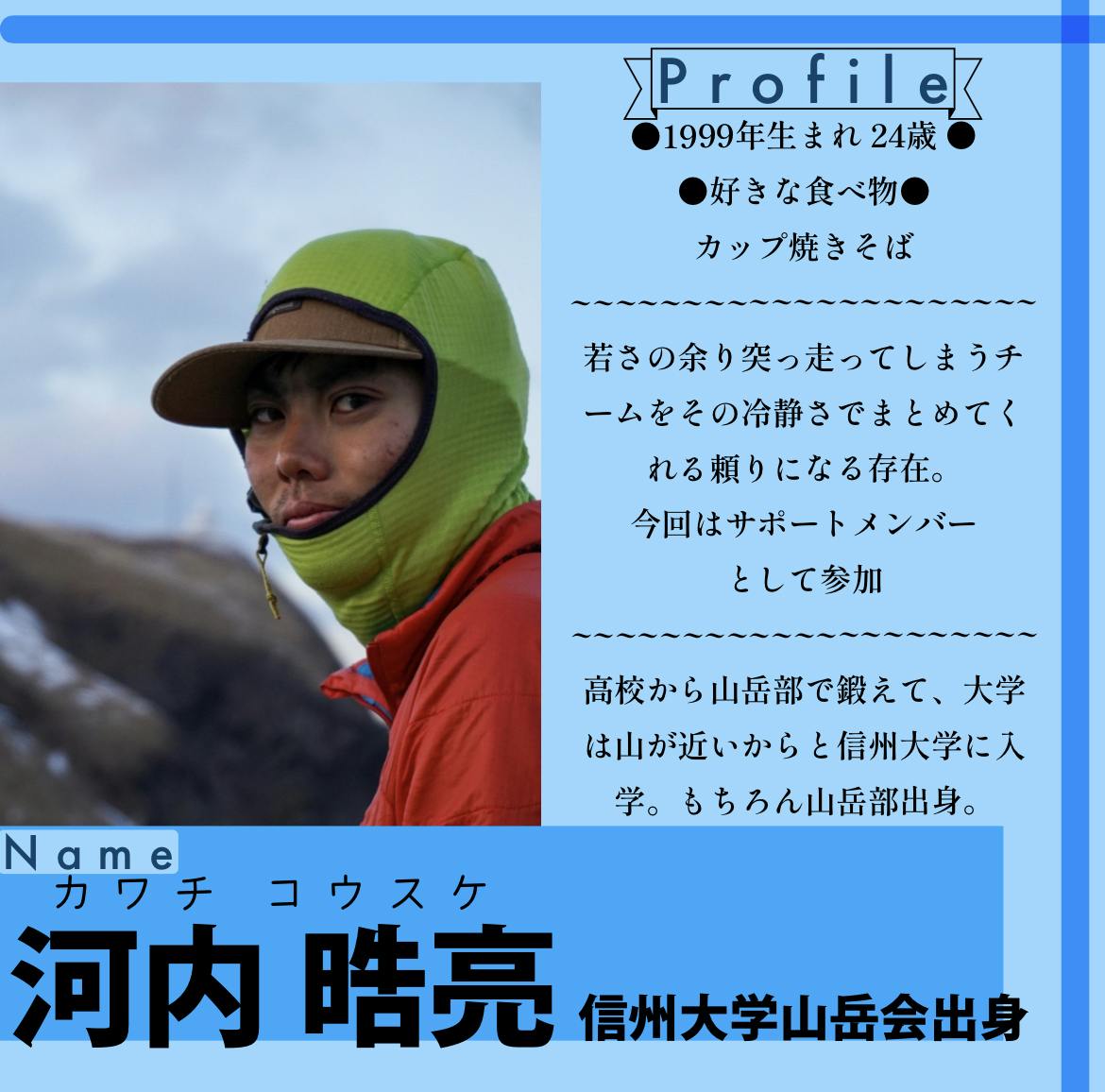

大学山岳部というのはまさに海外の未踏の山へ挑戦するための環境なのです。今回の遠征のメンバーは、川嵜と橋本の2名です河内は大学での研究があるためサポートメンバーとして日本に残ります。

一昔前に比べ大学山岳部は縮小の一途を辿っています。

毎年6人ほど入部してくる一年生も一年後に残ってくれる人数は2人程です。

登山では山での経験と技術が物を言わせる場面が非常に多い中、

継承できる部員の不足によって従来の活動が出来なくなっているのが

今の山岳部全体が抱える問題でもあります。

この様な課題の中で重要になってくるのが他大学山岳部との交流です。

そして

SNSを通じて同年代の有志で結成したのが

山菜採りオンラインです。

若者の登山や自然へのレジャーが遠のく時代に今だからこそ、

私たちのような若手登山家が山への情熱を再燃させる火種になりたいと思っています。

そのためには、

3人がそれぞれの得意分野を活かしクリエイティブな発信を行っていくことがキーポイントになると考えました。チームを認知してもらい、我々の活動を通じて山の魅力や自然へ足を運ぶきっかけになればと思っています。

我々の詳しい活動は、下の画像をタップするとご覧いただけます。

パキスタンから帰国後はメンバーが卒業した小中学校などで、これまでの登山で学んだ挑戦や失敗などテーマとして

パキスタンから帰国後はメンバーが卒業した小中学校などで、これまでの登山で学んだ挑戦や失敗などテーマとして

講演会も予定しています。

現代の登山において、エベレスト登頂など、海外登山で脚光を浴びやすい8000メートル峰には残念ながら記録的価値という物は無いでしょう。エベレストには毎年500人以上が登頂しており、頂上までのルートも整備されています。シェルパによって拓かれた道を登山する行為は標高こそ違えど酸素ボンベを吸えば、槍ヶ岳を登るのと大した代わりはないと考えています。

我々が行う山登りとは、まだ誰も登ったことのない山やルートを見つけ出し、

登るための戦略を1から考えて山に向かう事です。

実際にその場に行くと氷河の状態や雪のつき方や落石など予想を反する事が殆どですが、

自然と対峙して登る山にこそ登山の魅力というものを感じています。

そして

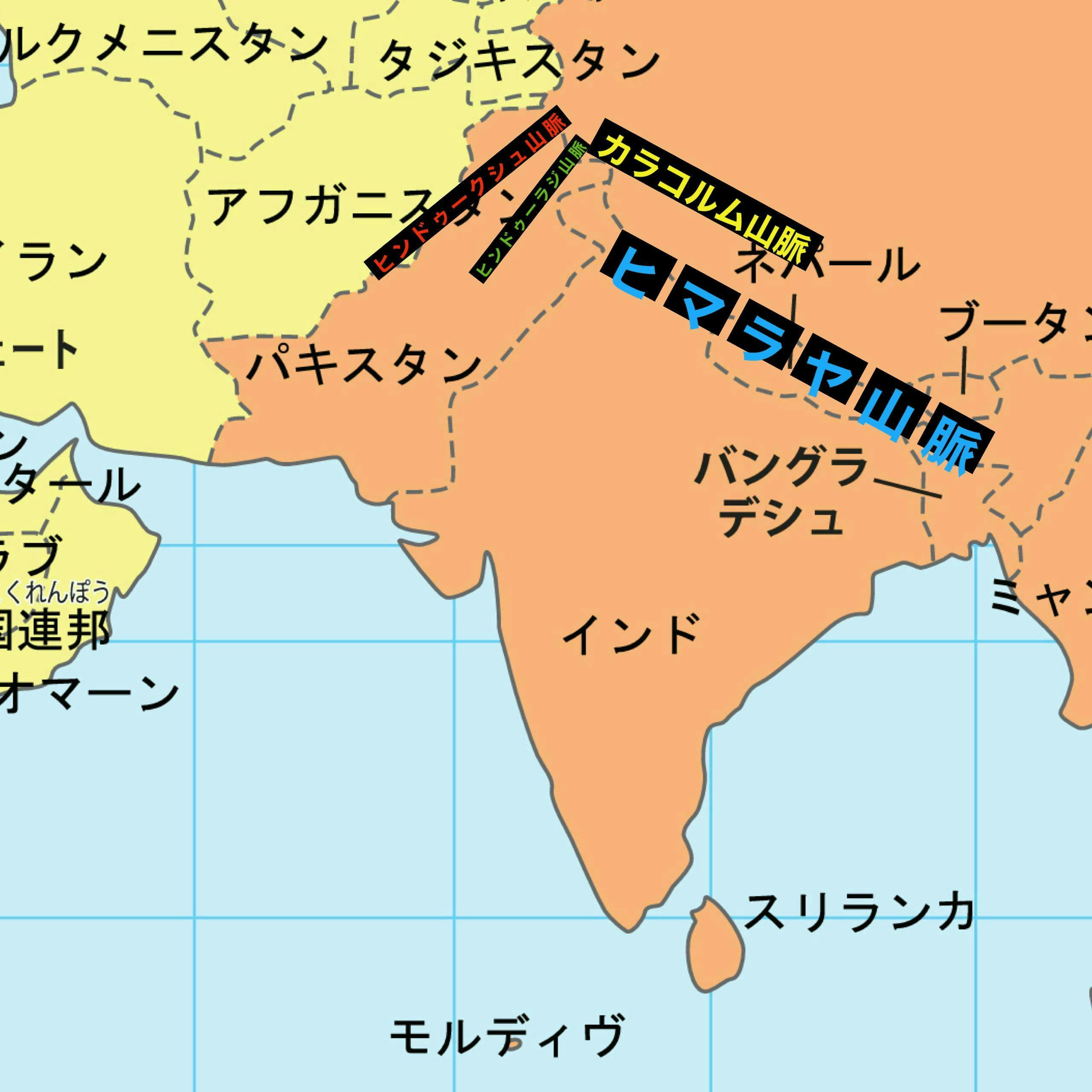

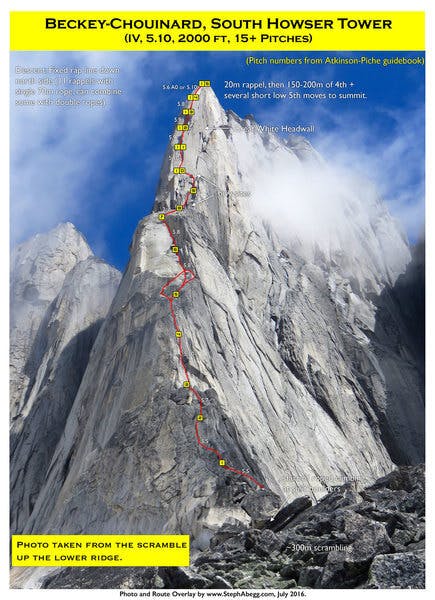

我々が今回目指すのはパキスタンの6350mの峰Rahman zom(ラーマンゾム)の頂です。

ヒンドゥーラジ山脈最高峰 コヨゾムヒンドゥーラジ山脈最高峰 コヨゾム

ヒンドゥーラジ山脈最高峰 コヨゾムヒンドゥーラジ山脈最高峰 コヨゾム

パキスタンで「Zom」ゾムは山岳地帯を指す言葉で主に「高い」という意味を持ちます。また、「Rahman」ラーマンはアラビア語で、「慈愛」や「慈悲深い」の意味を持ちます。この言葉はイスラム教のアッラーを表現する1つの要素であり、アッラーの無限の慈悲と愛を象徴しています。

要約するとRahman Zomは慈の山ということになります。

ラーマン ゾムはヒンドゥーラジ山脈に位置しています。ヒマラヤ西部に位置しており、カラコルム山脈とヒンドゥークシュ山脈の間にあります。7000m以上の峰が存在しないため他の山脈と比べると知名度は劣りますが6000m級の魅力的な峰が多く聳えています。

日本を出発しイスラムバード空港へ向かいます。首都イスラムバードでは、山に滞在するための最終準備を行います。

準備完了後ヒンドゥーラジ山脈の山麓にある都市チトラルまで車で移動します。

チトラルからラーマンゾムまでの最後の村ファーグラムは悪路となるので車を乗り換えjeepで向かいます。

ファーグラム到着後はラーマンゾムまでのトレッキングを開始します。大きく進行方向を変える場所から氷河地帯に入ります。

氷河を進みラーマンゾムの麓までついた後は、ラーマンゾムの偵察と近くの山で高所順応を行います。

山と我々のコンディションが整ったら山頂に向けてトライを開始します。

今回目指す山には殆ど情報がありません。唯一入手できる山の写真はgoogle earthの衛生写真のみです。

衛星写真では、いくつかの登攀ルート(ライン)を考えています。

中でも最も魅力的なラインが赤線でなぞられた線です。

雪や氷河の状態、落石のリスクなど実際には現地に行かないと分からないため最終的な判断はこの山についてから決まる事になります。

●今回の挑戦に掛かる費用●

今回の遠征のメンバーは、川嵜と橋本の2名です河内は大学での研究があるためサポートメンバーとして日本に残ります。

●必要資金概要:200万円 (2人分)

・交通費:40万円

・現地滞在費:20万円

・現地食費・保険代など:30万円

・現地ポーター・現地仲介者費用:25万

・物品装備機器費用:45万円

・通信・輸送関係費用:20万円

・雑費:20万円

(クラウドファンディング手数料費用+手数料:20万)

支援いただいた資金は遠征に必要な費用の一部に充当させていただきます。

●スケジュールについて●

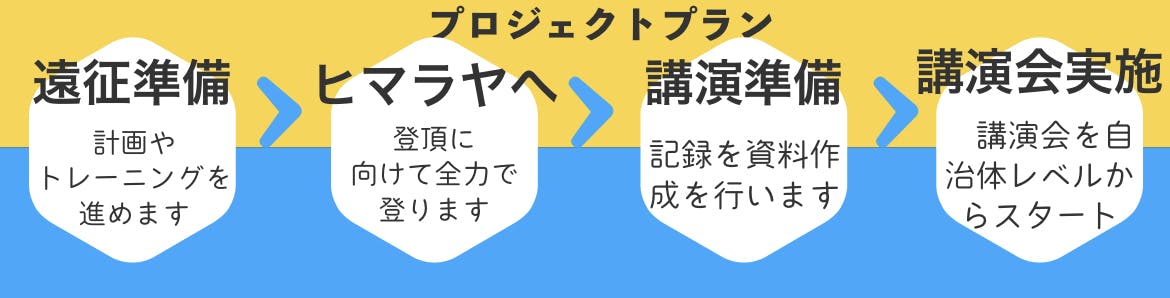

・4月 遠征の準備 トレーニング

・5月 遠征の準備 トレーニング

・6月25日 日本出発

・6月30日 最終準備

・7月1日〜パキスタンの都市チトラルから目的の山(ベースキャンプ)まで移動

・7月 ベースキャンプから30日間かけて山頂を目指す。

・8月 ベースキャンプからチトラルへ下山

・8月8日 日本帰国

・9月 講演会•リターン返礼品の準備

・10月 講演会の開催•返礼品の発送

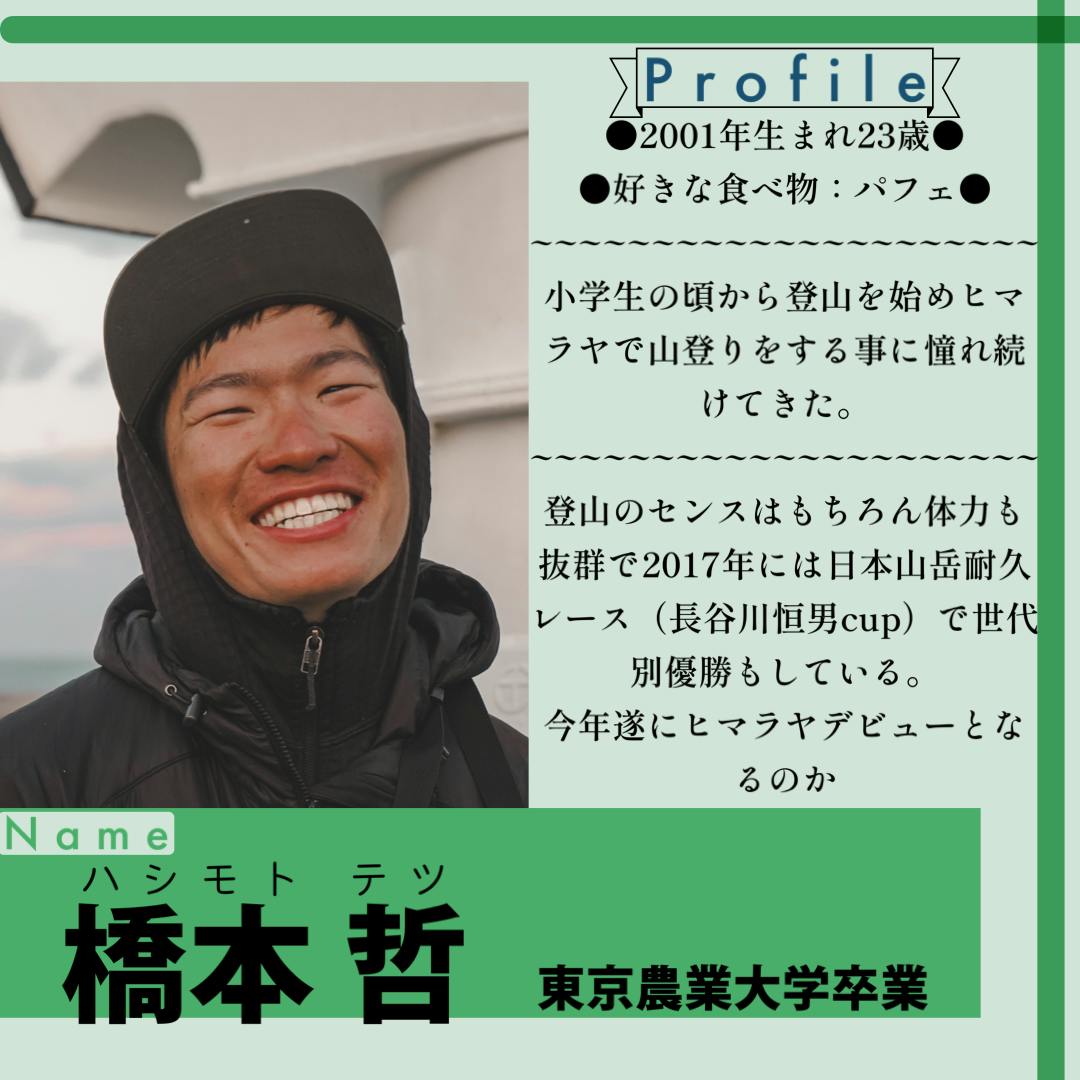

2022年8月 カナダBagaboos (橋本&河内)

大学4年生ではカナダのバガブー山域でクライミングの遠征を成功させました。

標高差600mにも及ぶクライミングは遠征への情熱を加速させるものでした。

また遠征での活動が朝日新聞さんで取り上げられました。

2023年9月 アメリカヨセミテ(橋本&河内)

一カ月のクライミングトリップに旅立ちました。

一カ月のクライミングトリップに旅立ちました。

世界一巨大な岩壁 El Captainで2つのルートから登頂を成し遂げました。

El captain は高さ900mを誇る世界最大の岩壁です。

El captain は高さ900mを誇る世界最大の岩壁です。

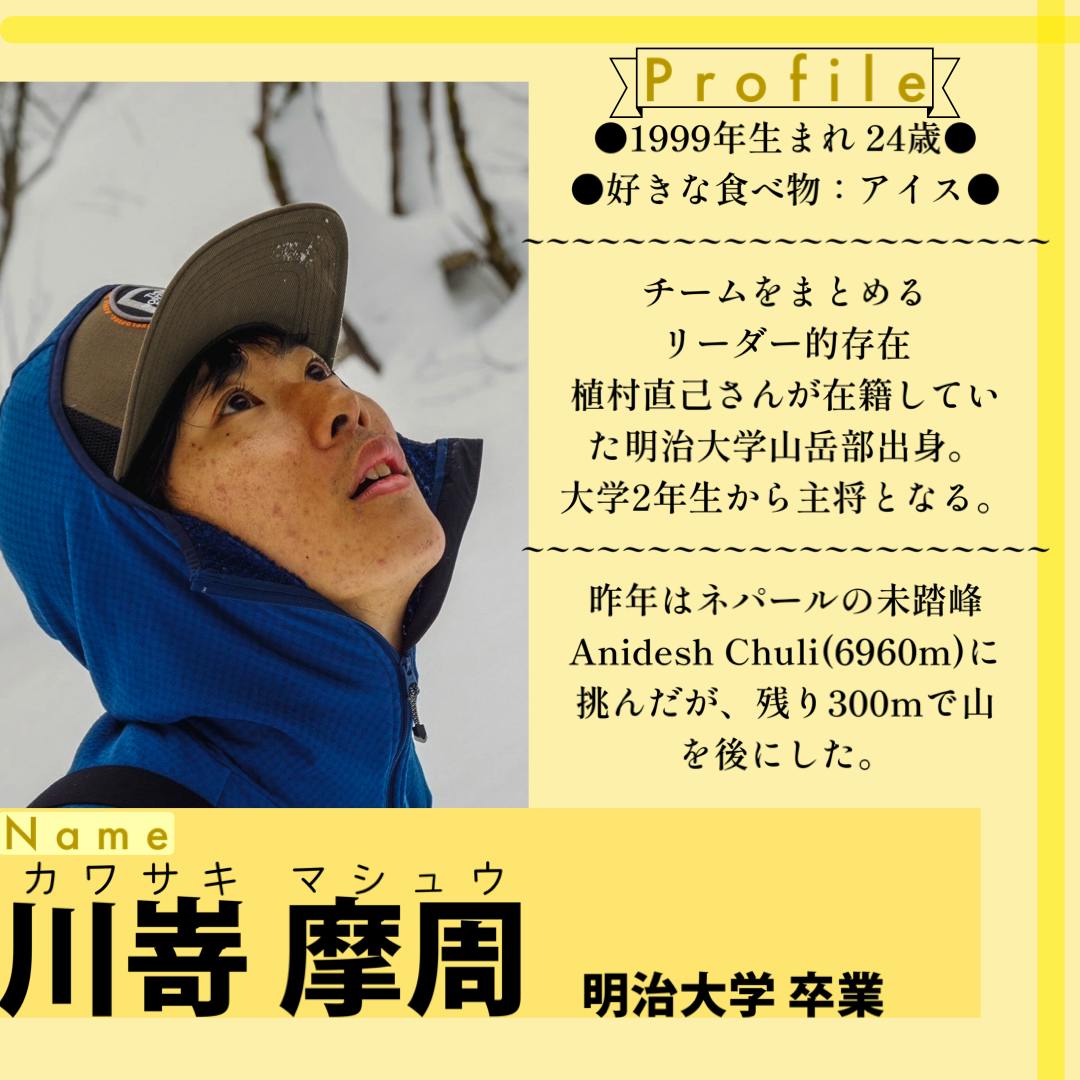

●2023年10月 ネパールアニデッシュチュリ峰(川嵜)

明治大学山岳部によって結成したチームでネパールの未踏峰Anidesh Chuli(6960m)の初登頂を目指しました。北壁から挑戦し、これまでの最高到達点を超える6,600mまで進みましたが、時間切れとなり敗退となりました。

赤線が今回登ったルートの軌跡

赤線が今回登ったルートの軌跡

1月戸隠 本院岳ダイレクト尾根(川嵜&河内)

2月 鹿島槍ヶ岳 北壁中央ルンゼ・荒沢岳 荒沢奥壁 ダイレクトルンゼ川嵜&河内&橋本)

日本の山は海外と比べると、規模が小さいためトレーニング計画にも戦略が必要です。

日本の山は海外と比べると、規模が小さいためトレーニング計画にも戦略が必要です。

目指す海外の山は6000m。しかし日本には3000m程の山しかありません。

そこで、近くにある3000mの山を

2つ連続して登ることで海外の山を想定したトレーニングを行いました。

3月 利尻島 利尻山 南稜から登頂→北稜下降

この下の写真に我々がいます。さて、どこにいるでしょうか?

正解は.…写真の中央(黒い部分)にいます!

実はココがこの日のキャンプ地。ここにテントを張ってぐっすり寝ました。

もちろん他に登山者はおらず、1週間この山に3人だけ。

こちらは山頂直下の写真です。最後は垂直に近い壁を攻略していきます。

登山では24時間常に一緒に行動するためお互いの理解が非常に重要です。

利尻山でのトレーニングは1週間にも及ぶ登山を行いました。また、日本の最北端に位置している山です。

気象情報が非常に厳しい中での登山は、海外に匹敵するものがあります。

チーム全員が富士山八合目太子館ガイド会に所属しており、毎年シーズンは富士山でお客様のサポートをしております。

様々な想いを胸に富士山へ来られ、登頂へのサポートをできるのはとてもやり甲斐を感じる仕事だと感じています。

自然を相手にする仕事のため大変な事もありますが、お客様からの感謝のお言葉はとても励みになります。

お客様にどうやったら興味を持ってもらえるか、いかに分かりやすく説明するかを常に心がけています。

今年も帰国後は富士山でガイドを行う予定です。

またその一環としてガイドで培ってきた経験を活かして

登山の魅力と学びをテーマにこれから様々な事に挑戦する方々に向けて、挑戦するきっかけに貢献するべく

講演会等を通じて発信していきたいと考えております。

1.まずは小中学校などでの講演会の実施→規模拡大(大人向け講演会など)

2.次回は2026年に今回の遠征で見つけた新たな山へのチャレンジ

●講演会について●

講演会は、まずはメンバーの出身小・中学校などでの開催を予定しています。また、今回の遠征にご支援いただいた方(詳細は返礼品欄をご覧ください)へ向けて、個人•団体規模問わず、講演会を実施致します。

帰国後は小中学校での講演会の準備として映像制作、発表用の資料制作に取り掛かります。

講演会については、ゆくゆくは全国で講演会を行い、私たちの冒険を皆さんと共有したいと考えています。

今年はそのための1年目としてスタートさせていきたいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

EPIGAS

“山菜採りオンライン”のメンバーは、向上心を持ちながら意欲的な登山を実践しています。またその過程を動画や写真で撮影し、発信することで、彼らが登山によって得た貴重な経験を多くの人に伝えようとしています。登山に真剣に取り組む若者たちのヒマラヤエキスペディションを、EPIgasは応援しています。

マウンテン グルメ ラボ

登山を始めて自分の可能性が拡張したと思っています。ゆっくりでも歩いていたらいつかは頂にたどり着くんだ。自分が行けると思っていなかった山も登れるんだ。そんな気づきが自分を後押しして、「本当にやりたいことはまずやってみよう。そして時間がかかってもやり切ろう。」という行動原理が自分の中に確立されました。

その行動原理ができたからこそ『マウンテン グルメ ラボ』というグルメ山飯のブランドも始まったのです。

山菜採りオンラインのみんなの純粋に「やりたいことをやりきる」という姿勢が本当に眩しくって、羨ましくって、今の自分にエールを送るように、彼らにもエールを送らざるをえません!心から応援しています。

天野和明

アルパインクライマー/国際山岳ガイド/2009ピオレドール受賞

かつては畏怖の対象ですらあったヒマラヤの高峰は、科学技術の発展によって多くの人の手が届くものになりました。

酸素ボンベを多用しながら、張られたロープを前の人の足元を追いながら歩き、先頭に立つことは一度もなく、大多数が安全志向の高所遠足スタイルです。

そんな時代において、より困難な冒険の匂い感じる少人数による無酸素アルパインスタイルというフェアな、本来アルピニズムの王道といえるスタイルでの挑戦を志す、若者たちを応援したいと思います。誰も触れたことのない、未踏の岩壁において、苦しみの芸術を表現して欲しいと期待しています。

大石明弘

1979年生まれ。静岡在住。山岳ライター/登山家/南アルプスみらい財団テクニカルアドバイザー/SES発起人/著書『太陽のかけら』/共著『日本人とエベレスト』で「梅棹忠夫・山と探検文学賞」を受賞/2022年、アラスカのマウント・ハンターに北壁から登頂/2023年、南アルプス全3000m峰を41時間で縦走

あらゆることがネットの情報で手に入る現代。商品、レストランの味、映画、旅行先、さらには付き合う相手さえも、ネットで事前に予測ができてしまう。

だが、「山菜採りオンライン」は参考にならない。

あまりにも未知の世界ゆえに「なんなんだこれは」という感想しか持てない。

今回の遠征は、ヒマラヤの未踏壁。

その訳の分からなさレベルを一気に押し上げることになる。

明日の生活のための予測にはならないが、それでも彼らの行動からは目が離せない。

なぜなら、そこには未知への情熱があふれているから。

事前予測可能なものよりも未知の世界。

情報整理よりも情熱の放出。

彼らの行動は、現代社会が失いつつある大切なことを教えてくれる。

より魅力的な未来のために、彼らの活動を応援しよう!

山田千紘

なんてことない普通のサラリーマン/YouTube『山田千紘ちーチャンネル』登録者数22万人/著書『線路は続くよどこまでも』

昨年の8月、私が三肢切断では初めての富士山登頂というチャレンジをさせていただいた時に、サポートメンバーとして出会うことができた川㟢摩周さん(以下、マシュー)。マシューと練習の段階から一緒に過ごさせてもらう中で、山に対する熱い気持ちを持っているところや、何事にも全力で取り組もうとする姿勢が本当に素晴らしいなと感じました。マシューのサポートがあったからこそ富士山登頂というチャレンジを成功させることが出来たので心から感謝しています。

そしてそんなマシューが今度は…!同じように山に対する熱い想いを持った"山菜採りオンライン"チームで未踏の壁にチャレンジをします!何事にも全力で取り組むマシューだからこそ、今回のチャレンジもきっと成功させて、新しい景色を僕たちにも見せてくれるのが今から楽しみです!くれぐれも無理は禁物だけど、最後まで全力で頑張れ!みんなで一緒に全力で応援してあげましょう!

登山と一口に言ってもそのスタイルは様々です。我々は地球上に眠る未踏の山・未開の壁にこだわり、その山に美しい一本の足跡を描くため山に登る、そういった登山を目指しています。

エベレストで問題になっているような山のごみ問題。酸素ボンベや固定ロープが大量に残されています。我々は、だれも足の踏み入れたことのない場所に、自分たちの足跡以外なにも残さないクリーンなスタイルで登ってきます。酸素ボンベも固定ロープも持っていきません。

エベレストで問題になっているような山のごみ問題。酸素ボンベや固定ロープが大量に残されています。我々は、だれも足の踏み入れたことのない場所に、自分たちの足跡以外なにも残さないクリーンなスタイルで登ってきます。酸素ボンベも固定ロープも持っていきません。

怪我なく安全に登って帰ってきます。私たちの活動に共感していただけましたら、是非これからの挑戦のお力添えをご検討頂けましたら幸いです。

皆さま、どうかご支援の程よろしくお願い致します。

コメント

もっと見る