5月も中旬になり、和歌山研究林の周辺ではツバメが忙しく飛ぶようになりました。トップの画像はふもとの商店の軒下にあったツバメの巣です。沢山の子どもが餌を待っています。黄色いクチバシが可愛らしいですね。

別の場所ではコゲラが巣を作っていました。こちらも小さい穴から顔をのぞかせる様子に愛嬌があります。車の音が少ない平井では鳥たちの声もよく聞こえるので、都会に住んでいた時よりもこうした変化に気付けるようになった気がします。

夏に向かうにつれ見かける生き物の数も多くなってきました。川沿いや田んぼではトンボが飛び交っています。古座川町には日本最少のトンボであるハッチョウトンボが生息しています。先週生息地へ見に行ってみましたが、まだ出てきていなかったので見かけたら紹介したいと思います。

古座川町内ではゴーラという丸太をくり抜いた専用の容器での養蜂が盛んに行われています。ある日起きると家の前が何やら騒がしいので、様子を見に行ってみました。聞くに、飼っていたミツバチが勝手に引っ越してしまい連れ戻している最中だったようです。飼い主の方が女王蜂を箱の中へ入れると、それに連られるようにして群集も箱の中へ帰っていきました。

ゴーラ

ゴーラ

折角なので少しお話を聞いたところ、ゴーラに入った蜂蜜は1個5万円以上の価格が付くこともあるとか。また、和歌山研究林のある辺りでは色々な花から密を集めてくるため、特別美味しくなるそうです。意外なことにミカン畑でとれる蜂蜜は、酸っぱすぎてあまり美味しくないということも仰っていました。参考(古座川町の観光協会の紹介ページ)。

昨年度調査の報告②

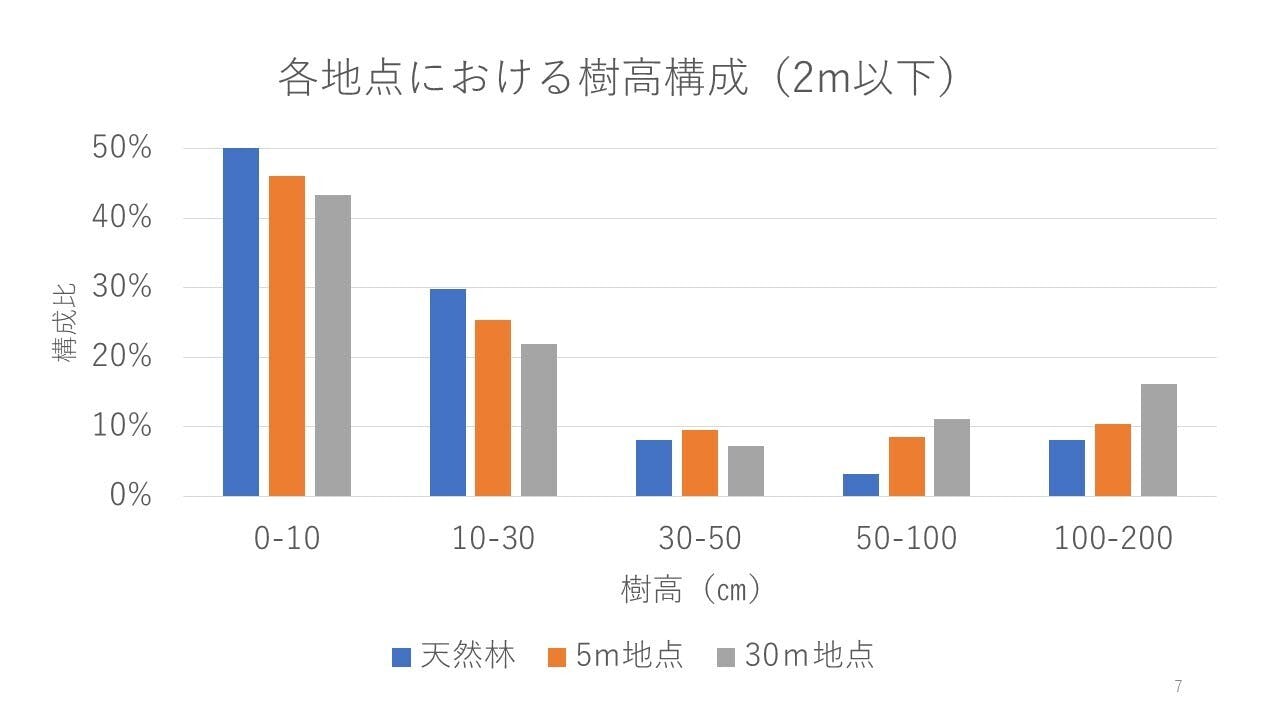

先週、昨年度の調査報告の前編をご紹介しました。その中で、天然林からの距離が長くなるにつれて、平均樹高が高くなる傾向をご紹介しました。少々分かりづらかったかもしれませんので、まず補足説明から入ります。天然林からの距離と平均樹高の傾向をより掴みやすくするため、まず2m以上の母樹となる個体を排除します。次に、各樹高の個体数が全体の個体数に占める割合を計算することで標準化したものが、下のグラフになります。

これを見てみると、樹高の低いものは天然林に近いほど多く、樹高の高いものは天然林から離れるほど多いことがよく分かります。そしてこの傾向が、個体レベルでは認識されていることまで前回ご紹介しました。その事例がSeiwa(2008)で、東北地方の森林でウワズミザクラの個体に注目し、母樹周辺の実生の成長過程を追跡調査したものです。調査結果の一つに下の図が示されていました。

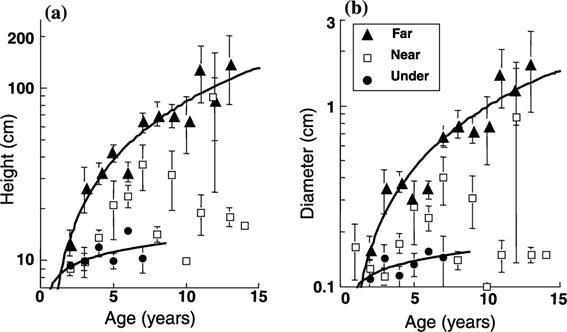

ウワミズザクラの母樹からの距離と成長の経過観察の結果(Seiwa et al. 2008)

ウワミズザクラの母樹からの距離と成長の経過観察の結果(Seiwa et al. 2008)

このグラフを見てみると、母樹から遠いFar(三角印)では横軸(Age)が増加するにつれ、大きく高さ(Height)と直径(Diameter)が増加しているのに対し、母樹直下のUnder(黒丸)ではそれほど増加していません。年数経過後の個体群差はまさに僕の調査結果と類似しています。ではなぜ、このように母樹からの距離によって差が生じるのでしょうか?

Janzen-Connell仮説

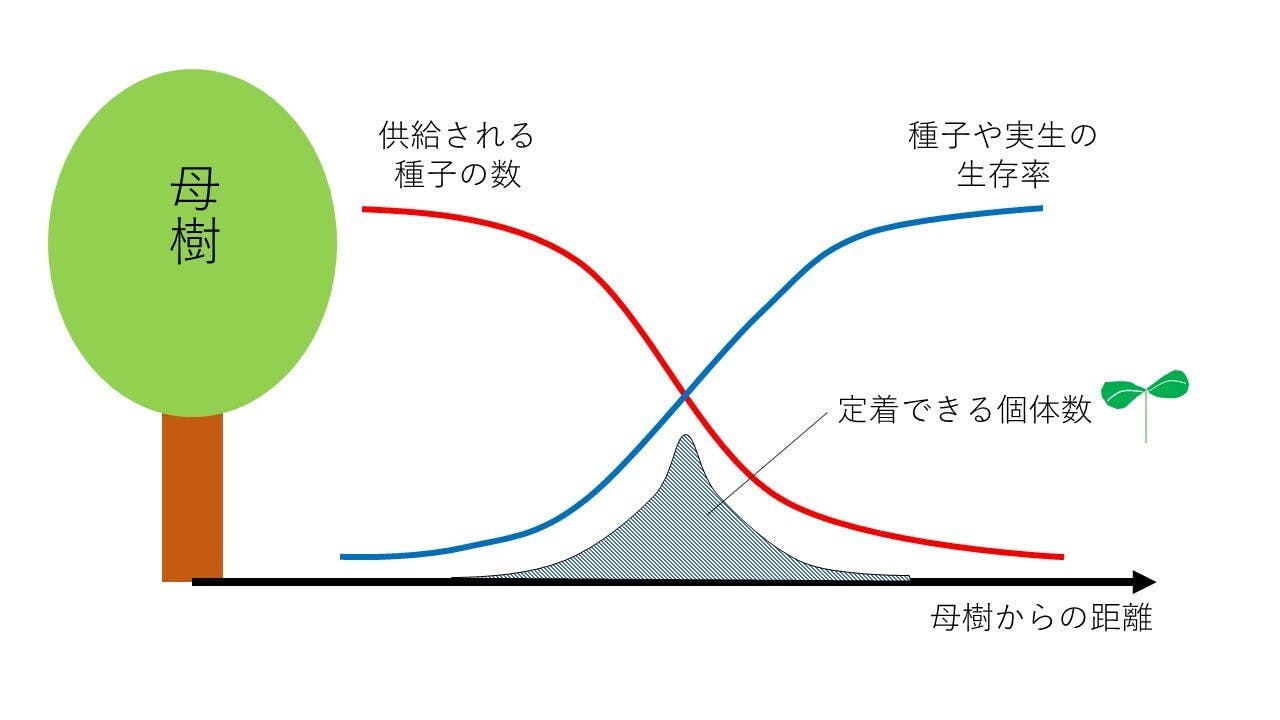

それを理解するために、まずJanzen-Connell仮説という仮説をご紹介します。Janzen-Connell仮説 とは簡潔に言うと「なぜ森林が多様では多様な樹種が維持されているのか?」という問いに対する仮設です。言われてみると、ある種の樹木が供給する種子全てがしっかり成長できれば、森林は同じ木ばかりになってしまいます。しかし実際には少数の樹種で構成される森林というものは人工林以外には少なく(※高緯度では存在します)、国内の天然林を見てみても実に多様な種が存在していることが分かります。なぜなのでしょうか?その疑問に対しJanzenさんとConnellさんが同時期にある仮設を立てました。その模式図が下の図です。

Janzen-Connell仮説

Janzen-Connell仮説

左の母樹は、種子を供給する親となる個体です。赤い線が母樹から供給される種子の数で、一般的に母樹から離れるほど供給量も少なくなります。一方、青い線は種子や発芽した実生の生存利率を示しており、母樹から離れるほど上昇していることが分かります。生存率が母樹から離れるほど高くなる理由は、母樹と同じ種を利用する天敵が減少するためです。

例えばリンゴの木が草原に一本だけ立っている状態を想像してください。落ちているリンゴの数は母樹から離れるほど減りますよね。一方で、リンゴを食べたい昆虫や鳥は母樹に近い方が多くなることが想像できると思います。結果として、中程度の距離のところで誰にも食べられずに残ったリンゴが多く残り、新しい個体として成長できるようになります。

ここで注目してほしいのは母樹直近では同種個体がほとんど生残出来ない空間が形成されていることです。同種が生存できないとどうなるでしょうか?よそから飛んできた他の種の種子なら定着できますよね。その結果、同じ種ばかりが密集するのを防ぎ、多様な森林が維持されていると説明したのがJanzen-Connell仮説 というわけです。 Seiwa(2008)もこのJanzen-Connell仮説が温帯林でも機能しているのか、検証することを目的としていました。実際、生存率も次の図のように示されています。

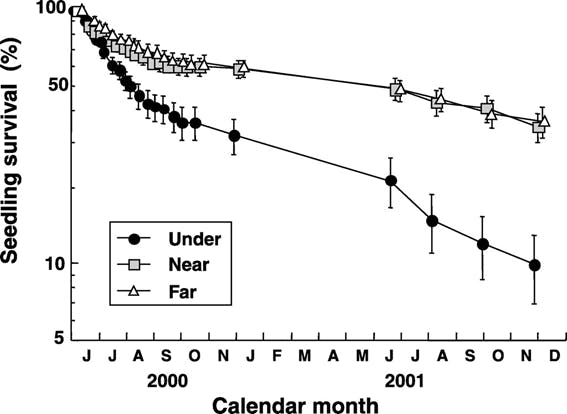

ウワミズザクラ実生の生存率の推移(Seiwa et al. 2008)

ウワミズザクラ実生の生存率の推移(Seiwa et al. 2008)

仮説どおり、母樹直近(Under)では時間が経過するにつれ、著しく生存率が下がっているのに対し、Farでは高い生存率が維持されていますね。その結果、遠くでは供給される種子数は少ないものの、生存率が高いため樹高や胸高直径が大きくなると考えることが出来ます。

僕の調査地では、天然林に人工林が隣接している影響で、この現象が林分単位で起きているのではないかと考えました。つまり、天敵の影響を効率よく低減できれば、より広葉樹が更新しやすい環境づくりができます。では、和歌山研究林で広葉樹の実生にとって影響の大きい天敵とは何なのでしょうか?次回はそこから説明していきたいと思います。どうぞお楽しみに。

ウッドショック

最後に余談となりますが、最近木材の価格が高騰していることをご存じでしょうか?近所のホームセンターでも供給不足の影響を説明する張り紙が出されているので、お気づきの方も多いかもしれません。なぜ今、木材価格が急騰したのでしょうか?

もともと世界の木材需要は2018年に2010年比で1.2倍と増加傾向にあります。一方、日本国内では2020年の新設住宅着工戸数は4年連続で減少しており、木材の輸入量を絞ってきました。ところが、アメリカではコロナ禍で郊外の住宅需要がリーマンショック以来の水準に増加、また中国でも需要回復を見込んだ木材輸入量の増加など、世界的には需要がさらに高まってしまいました。その上、コロナによる労働者不足やキクイムシによる森林虫害によって供給が不安定化してしまったのです。

近所のホームセンターでも影響が出ていました

近所のホームセンターでも影響が出ていました

2021年に入り、日本も需要回復を見込んで再び輸入量を増やそうとしましたが、混乱している木材市場に輸入量の少ない日本が入る余地は残されていませんでした。加えて、日本は規格や品質の基準が厳しいうえに複雑で、あえて日本に輸出してくれる供給先は多くありませんでした。結果、完全に日本が買い負けた形となってしまったのです。

国産材の出番?

では国産材で代用できないのでしょうか?品薄の影響が特に大きい建材について、部材ごとの輸入材の割合を見てみると、柱材では6割、梁材では9割が輸入材です。梁は強度や寸法の柔軟性が求められ、その点で国産材で主流となっているスギ・ヒノキよりもベイマツ製材やレッドウッド集成材の方が適していると言えます。もし、梁を国産材で代用しようとすると、その分寸法が大きくなり、設計や見積もりに支障をきたすのです。結果、住宅業界では工期の遅れや収益の圧迫が問題となっています。

しかし、国産材の増産にも躊躇いの声が上がっているのが現状です。増産態勢を整えたくても、すぐに出来るものではないし、再度木材価格が急落する可能性も否定できません。また林業低迷期が長く続いた影響で、増産態勢を整える資金がないという根本的な理由もあります。脱炭素社会の実現には、いずれにせよ国産材の利用促進は不可欠です。今回のウッドショックを機に、国産材増産や加工技術の発展が加速することを願っています。

参考文献

・Seiwa Kenji et al. 2008. Pathogen attack and spatial patterns of juvenile mortality and growth in a temperate tree, Prunus grayana. CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 38: 2445–2454

・Bayandala, Yu Fukasawa, Kenji Seiwa 2016. Roles of pathogens on replacement of tree seedlings in heterogeneous light environments in a temperate forest: a reciprocal seed sowing experiment. Journal of Ecology 104 3:765-772

・住宅業界に「ウッドショック」 突然始まった木材高騰 日本経済新聞 2021年5月9日