2004年3月、高校と大学の友人らで何か事業を起こしたいと思い、地域情報サイト「船橋駅前.com」を企画しました。このサイト運営など中心市街地活性化を目的に、同年8月24日にNPO法人情報ステーションを設立しました。

図書館前夜

特定非営利活動法人駅前情報発信局ステーションとして設立した情報ステーションは、その名の通り地域情報サイトの運営が最初の事業でした。このサイトでは、駅から徒歩圏内の店舗やイベントなどの情報を発信するために、色々な所へ取材に行きました。

そんな中、駅前再開発によりフェイスビルができ、地下通路で西武デパートとつながり、地下駐輪場が完成したのですが、この利用がなかなか普及しませんでした。駅前の活性化に取り組み始めた我々に、地下通路の認知向上と活性化のためのイベント開催依頼が入ります。

フリーマーケットなどのイベントを開催する中で、単発のイベントでその時だけ人が集まるのではなく、日常的に人が集まる場所を作りたいと思いました。ネット上の情報発信からリアルなイベント、そして常設の発信拠点へと活動がどんどん広がっていきます。そして、当時まだ京成船橋駅との接続がされていなかった船橋フェイスの通路の行き止まりに、最初の民間図書館が誕生します。

ふなばし駅前図書館開設

図書館開設に向けて本の寄贈を募る

図書館開設に向けて本の寄贈を募る

駅前といえど、街中にはちょっとしたデッドスペースがたくさんあります。駅前ビルという一等地でも、工事の遅れでそんなスポットがありました。そこに折り畳みの会議テーブルとパイプ椅子を置いて本の募集を始めます。

当時、大学まで片道2時間強の電車の中で本を読んでいたのですが、大学の図書室には専門書しかなく、市の図書館は帰ってくると閉館時間。書店で本を買うにも、時間が十分にあってもお金は潤沢にはなく、夜遅くまで開いている図書館が自分でも欲しかったのです。

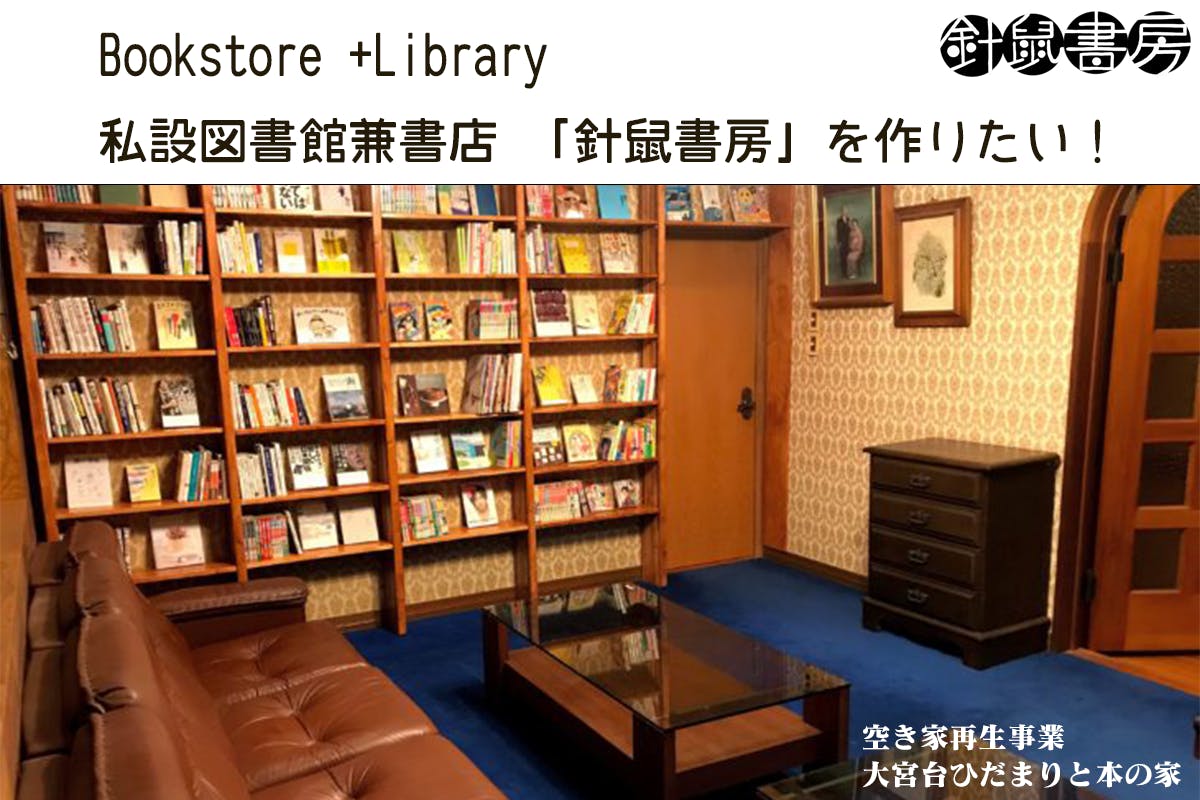

たくさんの本が並ぶイメージの公立図書館に対して、駅前の小さなスペースに夜遅くまで開いている民間図書館。本が少なくとも立地や営業時間などの利便性を優先することで多くの方に利用してもらえると確信したものの、先立つものはほとんどありません。上の写真のように、寄贈本を募り、集まってくれたボランティアで運営する方法は、当時も今も変わりません。

3月1日から開始した寄贈本集めは、約一か月で500冊以上が集まり、本だけでなくカウンターなどの什器も提供を受けました。蔵書印を本に押し、スタンプの利用カードを作成し2か月後の5月1日に最初の民間図書館がオープンします。

そして民間図書館2号店へ

多くの方に利用いただき、順調に運営が広がってきた駅前図書館ですが、一つ悩みがありました。寄贈本の保管場所です。最初はビル内の倉庫に置かせてもらいましたがすぐにいっぱいになってしまい、東船橋の知人の会社の倉庫を間借りします。しかしそこも建て替えとなる中で、本町に倉庫を借りました。

本町に借りた窪寺倉庫。今までもこれからも本は常に山積みです。

本町に借りた窪寺倉庫。今までもこれからも本は常に山積みです。

限られたスペースにしか本を並べることができないので、ある程度のバックヤードは必須です。しかし、せっかく寄贈された本を表に出せないのは勿体ない。小さな図書館を増やす場所を探し始めます。

ちょうどそんな時、駅前図書館を使ってくれていたパン屋さんが、お店の一角を図書館にしてもいいよと声をかけてくれました。市川市柏井町のゴーシュというパン屋さんです。すでに閉店してしまいましたが、買ったパンを食べながらゆっくり本が読める「柏井町のおいしい図書館」。こうして、情報ステーションでは民間図書館を増やし始めます。

図書館を作るために作ったNPOではないですが、街づくりや地域活性に取り組む中で、色々な巡りあわせで民間図書館は誕生しました。本を通した地域活動もここからスタートし、紆余曲折を経て針鼠書房につながります。続きはまた、、

岡直樹