好きな組合せで簡単につないだり外したりできる電子ブロック『デジタルピース』を開発しました。

部品入手性等により写真と最終製品は多少外観が異なる事があります。

部品入手性等により写真と最終製品は多少外観が異なる事があります。

いままで電子ブロックと言われる玩具は多々ありますが、どれも抵抗やコンデンサなどを参考書通りにつなぐだけの物で、考える力や達成感を得る事は難しいものでした。

『デジタルピース』のコンセプトは、『回路を組んで機能を実現する楽しさを誰にでも』

●「何かが起きたら何かをしたい」というアイデアを形にする思考力

● 電子回路での「入力が入ったら出力をする」という考え方へ置き換える設計力

● 回路の作成は、ジグソーパズルを組むような簡単さ

● 抵抗やコンデンサを理解しないでも、機能ブロックを組み立てるという上位の考え方

● 回路部品自体を理解するよりも、回路機能の構成を考える発想力

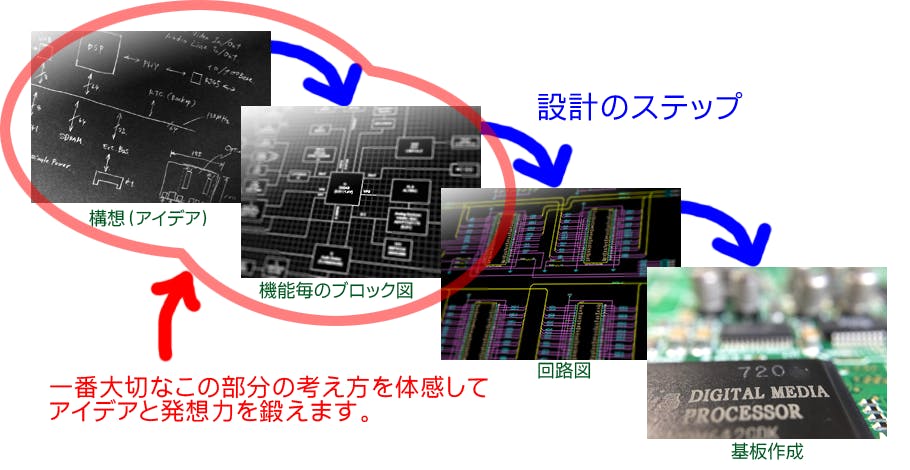

電子製品を設計する基本的な考え方を理解するためには、電子部品自体を使って回路を設計する前に、どのような構成でシステムを構築するのかが重要となります。

『デジタルピース』は、構成要素の入力や出力の機能を1つの部品にまとめています。

考えながらこれらの部品を組み合わせて、システムを構築する事が、これからはとても重要になります。

『デジタルピース』は、簡単に楽しみながら、これらの体験ができるキットです。

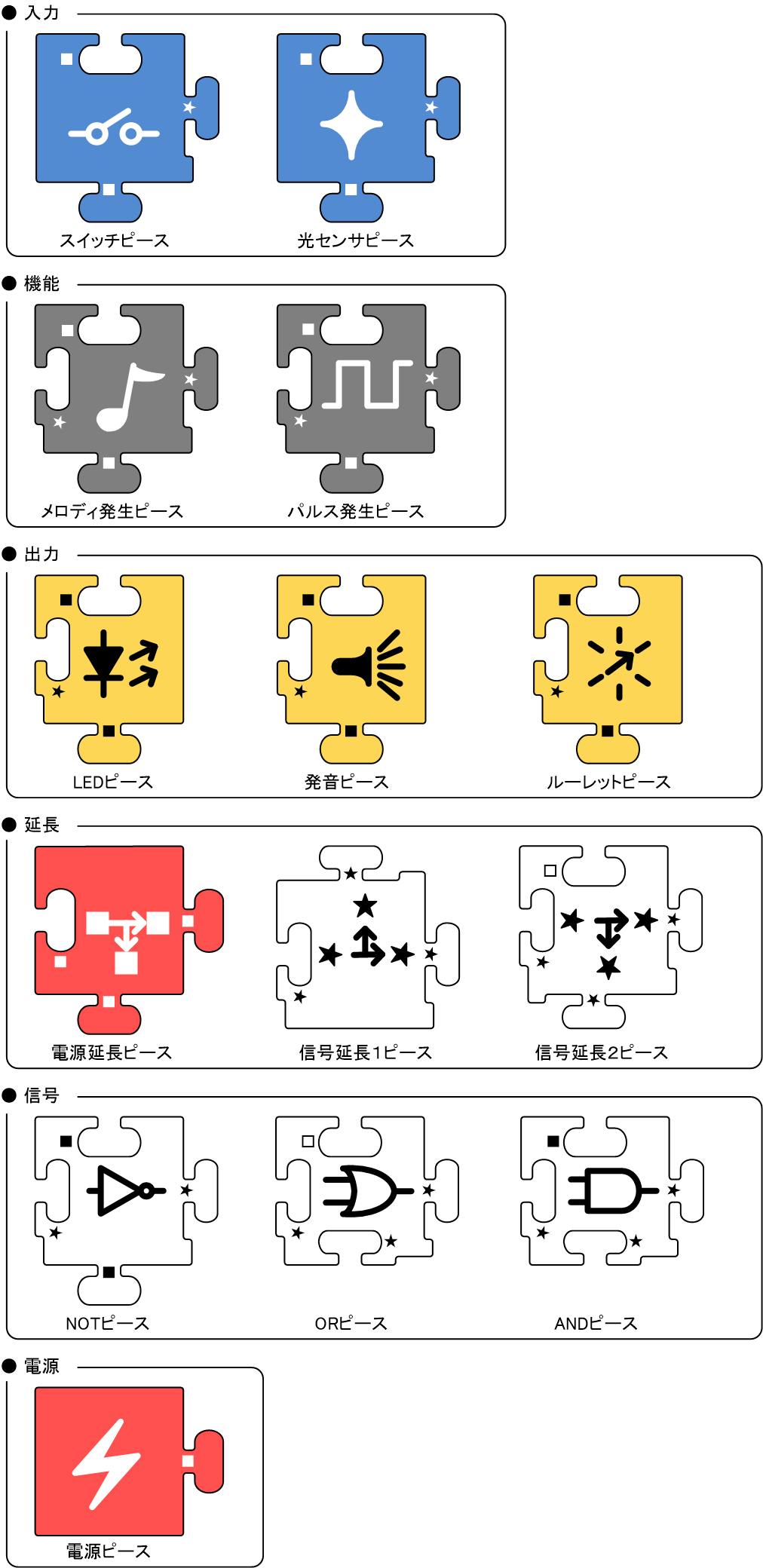

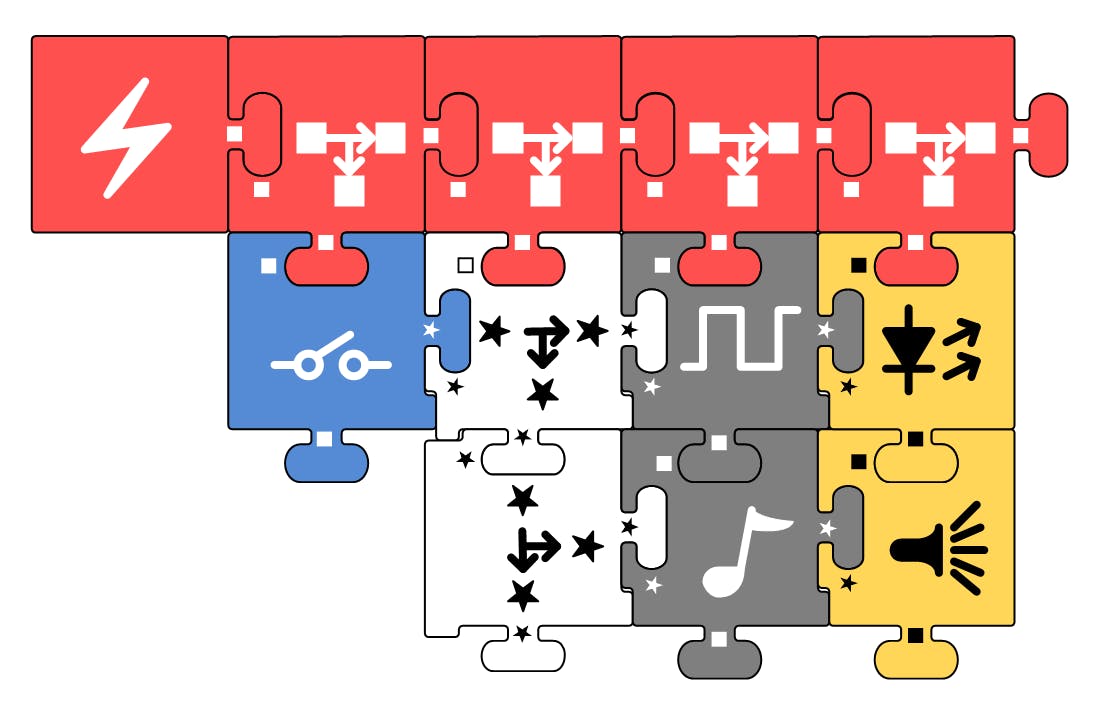

『デジタルピース』は、「入力」「機能」「出力」「延長」「信号」「電源」の5種類で構成されています。

●「入力」は、「スイッチピース」「光センサピース」の2種類

●「機能」は、「パルス発生ピース」「メロディ発生ピース」の2種類

●「出力」は、「LEDピース」「発音ピース」「ルーレットピース」の3種類

●「延長」は、「電源延長ピース」「信号延長1ピース」「信号延長2ピース」 の3種類

●「信号」は、「ORピース」「NOTピース」「ANDピース」の3種類

OR(オア)、NOT(ノット)、AND(アンド)は、デジタル回路で信号を加工する時に使う言葉で、OR=どっちかがオンしたらオンにする、NOT=オンしたらオフ、オフしたらオンにする、AND=両方がオンしたときのみオンする、という使い方です。

●「電源」は、「電源ピース」の1種類

全14種類のジグソー型ピースから成ります。

システム組み立ての基本は、入力 → 機能 → 出力、もしくは、入力 → 出力 となります。

また、「ORピース」や「ANDピース」「NOTピース」を使う事で2つの入力や出力を条件で組み合わせたり、反対の条件にする事もできます。

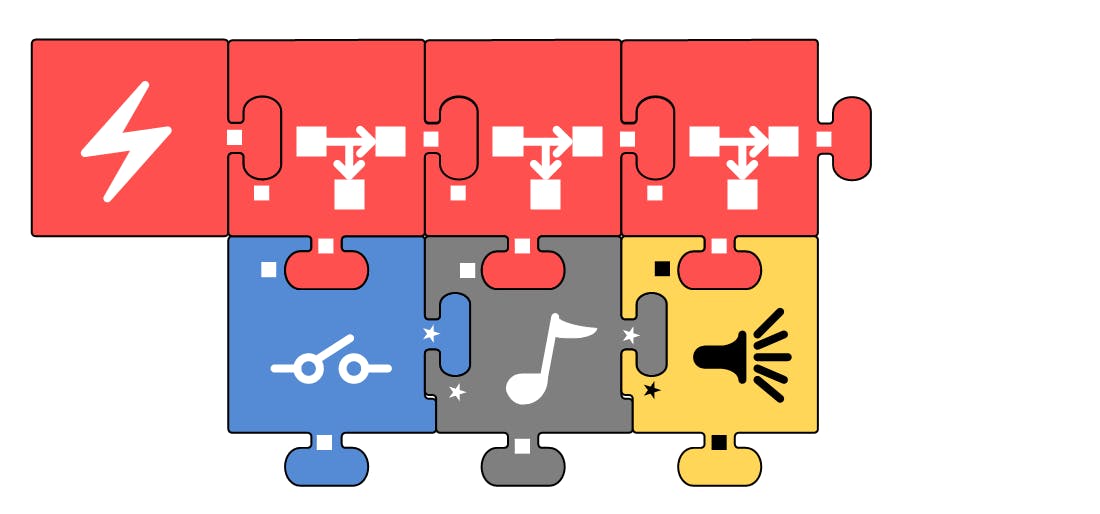

○ 例1:ボタンを押したら、メロディを鳴らす

「スイッチピース」→「メロディ発生ピース」→「発音ピース」

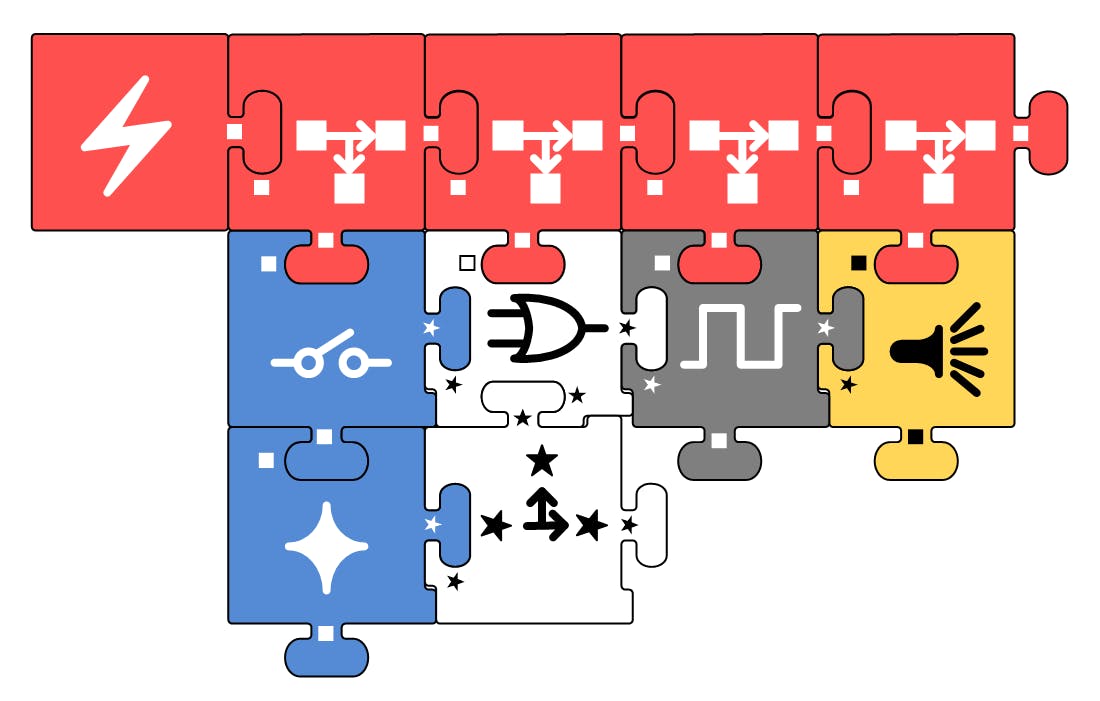

○ 例2:明るくなったか、ボタンが押されたら、ブザーを鳴らす

「スイッチピース」+「光センサピース」→「パルス発生ピース」→「発音ピース」

「+」は「ORピース」でつなげます。

○ 例3:ボタンを押したら何が起きるでしょう?

回路を動かすためには、電源が必要です。

「電源ピース」と各ピースを「電源延長ピース」を使って、工夫してつなぐ経験する事で、回路に電流が流れて実際に動作することを体験できます。

「暗くなったらLEDを点灯したい」「LEDを点滅させたい」いろいろなアイデアを実現したい時、どうするかの手本はありません。それぞれのピースで何ができるのかを考えて、組み合わせて実現する事が大切と考えています。

※ この商品は現在最終試作段階であり、商品化時に外観等の変更が発生する可能性があります。

学校で電気の授業を受けるとほとんどの生徒は「電気」という不思議なものに興味を持ちます。

そこで、電子ブロックなどを購入してみるのですが、中身は抵抗やコンデンサを自分で組んで回路を作成するものがほとんどです。でも付属の手本通りに組んで「動いた」と喜び、電気回路が何かも解らないまま飽きてしまします。

熟練の電子技術者でも、限られた電子部品で回路を組む事は難しく、子供には到底できないと思います。

回路自体を設計するのではなく、実現したい事を自分で考えて、機能を試行錯誤して組み合わせて、目標を自力で実現する事で、物作り本来の達成感を体験できるものを作りたいと思いました。

これを実現するためには、電子部品個々を理解しないでも、簡単にアイデアを形にできる事が必要と考え、電子回路を「入力」「機能」「出力」の3つの大きな機能に分けて、「何かが起きた」を「入力」、「どうしたい」を「機能」と「出力」という単純なピースにしました。

実際の回路設計でも、はじめはブロック図という箱単位の機能をつないで、全体の機能実現を検討します。『デジタルピース』は、丁度この作業を体験できるようになっています。

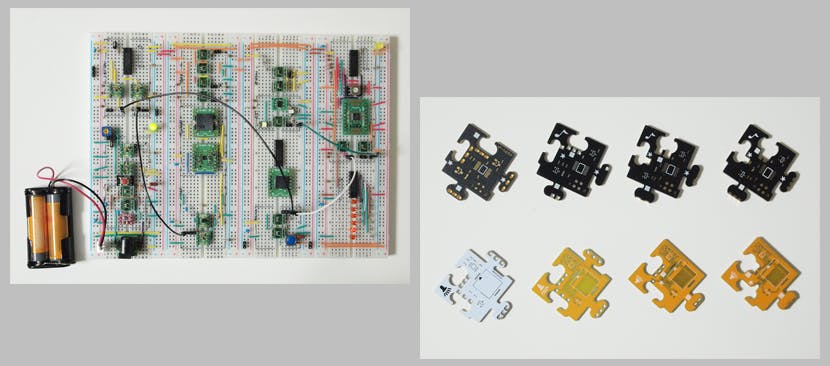

開発にあたって、いくつかの試作を行っています。

形状や組み合わせ、性能などを改善してきました。

2022年2月 クラウドファンディング開始

2022年3月下旬 クラウドファンディング終了

2022年5月下旬から順次リターンを発送

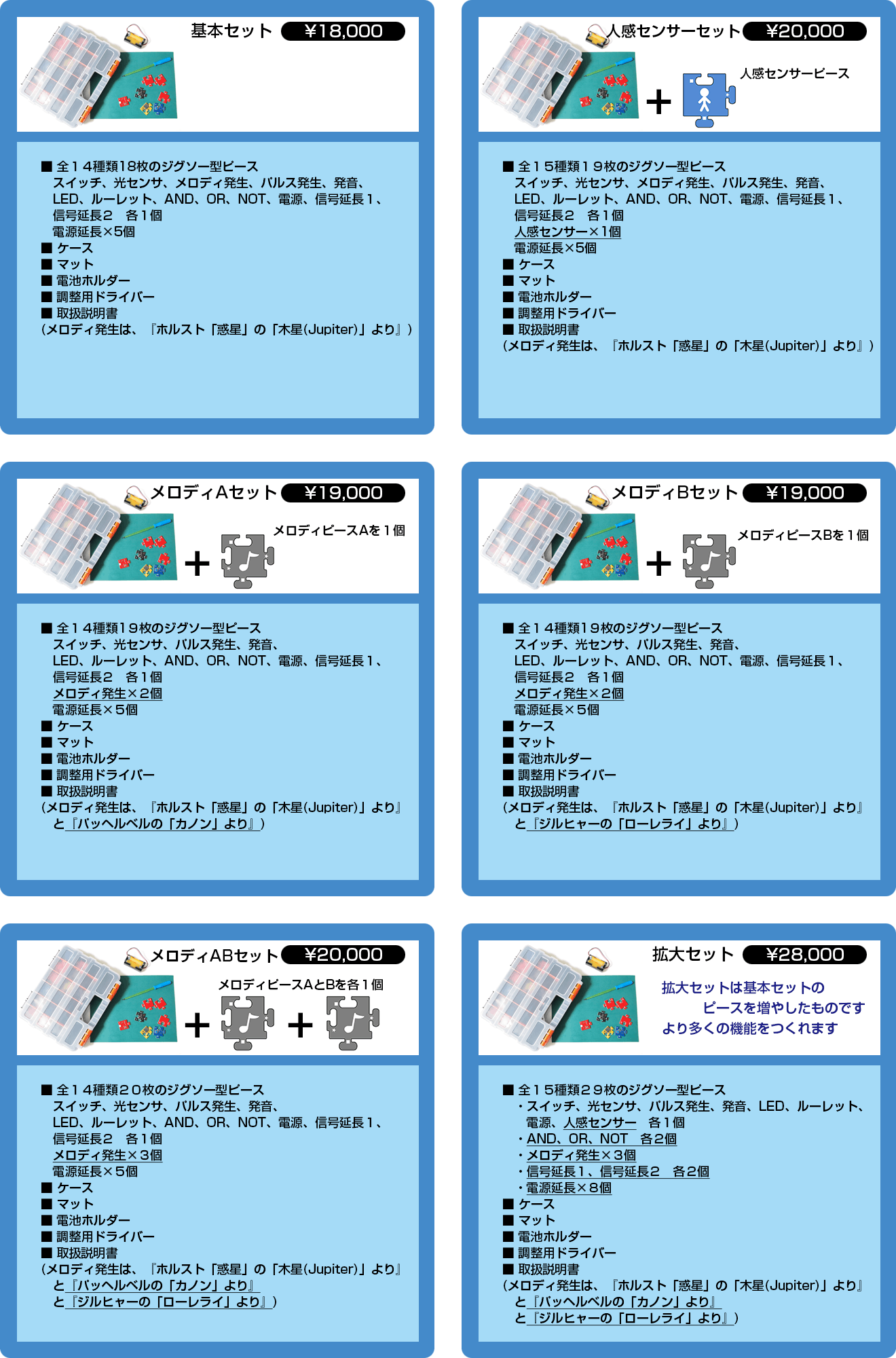

● ケース

● マット(遊ぶ時はこの上で組み立てて下さい)

● 18ピース(電源延長ピース×5個、その他のピース×各1個)

(メロディ発生ピースの曲は、ホルスト「惑星」の「木星(Jupiter)」より)

● 電池ホルダー(単3×2本用)

● 調整用ドライバー

● 取扱説明書

サイズ:横約26cm、縦約22cm(ケースサイズ)

1ピースのサイズ:約30mm角(形状により異なります)

重さ:約500グラム(基本セットの場合)

『デジタルピース』の企画から開発、製品化まで行っています。

弊社は、長年業務用電子機器の設計・開発に従事してきました。

人型自走ロボットや水中探査艇、昇降機の液晶表示装置、スマホと電子機器を連携させた様々な装置の設計・製作をしてきました。

近年、電子機器を設計する技術者が少なくなっていると実感しています。子供の頃に電気という物の面白みを体験して、将来、少しでもその道に進みたいと思う人が出てくれればと思い、『デジタルピース』を開発しました。

最近では、学校教育でプログラミングが重要として、注力されています。

しかしながら、ソフトを書く上でハードウエアを知らないと良いソフトを書けない事もあります。

また、ハードウエアを設計する場合も、ソフトウエアを意識しないと最高の性能を引きだす事はできません。理想は、ハードもソフトも設計できる技術者だと思います。

電子機器は、ソフト(マイコン)で動作するものが殆どですが、そのソフトもハードウエアが無ければ意味を持ちません。この『デジタルピース』がハードに興味を持ってもらえる一助になればと思っています。

現在、基本ピース以外にも拡張ピースを開発中です。

「温度センサピース」、「加速度センサピース」、新たな音源の「メロディ発生ピース」など、今回の基本セットにつないで様々な機能を追加できるものを開発中です。

アイデア次第でやりたい事がどんどん増やせるようにピースを拡充していきます。

ハズウエア株式会社

○ 対象年齢は、10歳以上です。

○ 遊ぶときは付属のマットの上で行って下さい。

台所のシンクなど電気の通る物の上では、うまく動きません。

また、テーブルにすり傷が付く事も防げます。

○ 各ピースの「■」マークは電源、「★」マークは信号を意味します。

「■」のところに「★」やその逆は、まらないようになっています。

○ 電池が少なくなると電源ピースのLEDが消えます。

新しい電池に交換して下さい。

電池は、単3アルカリ乾電池を2本使用します。

○ ピースとピースをつなぐ接点が汚れると電気が通らなくなります。

汚れた場合は、きれいな布などで拭いて、数回ピース同士の付け外しをしてみて下さい。

○ パルス発生ピースや光センサピースに付いているダイアルは、付属の調整用ドライバーで回して下さい。

光センサピースでは、感知する光の強さを変えられます。

パルス発生ピースでは、パルスのスピード(周波数)を変えられます。

○ パルス発生ピースと発音ピースを使ってブザー音を出すときは、ダイアルを「C」に、LEDピースを使ってLEDを点滅させるときは、ダイアルを「1」または「2」にするとうまくいきます。

ブザーには数KHz、LEDには数Hzが理想的な周波数になります。

LEDを速い周波数で動かすと点滅ではなく、点灯しているように見えます。(テレビや最近の信号機もこの原理を使って光り続けているように見せています)

ブザーは、遅すぎや速すぎる周波数では音が出ません(聞こえません)のでご注意ください。

ダイアルに対応する周波数は、説明書に記載しています。

○ 光センサピースの調整は、感知したい光をあてて、ダイアルを徐々に上げていき、オンになった所で放せば、丁度良い設定ができます。

○ メロディ発生ピースやパルス発生ピースに付いているLEDは、入力がオンになったときに点灯や点滅をします。

メロディ発生ピースでは演奏を開始した時に点灯、パルス発生ピースではパルス出力を開始した時に設定した周波数で点滅します。

○ ピースは電子部品ですので、静電気により壊れる事があります。

遊ぶ前に、金属部分(水道の蛇口やドアノブなど)に触れる事で、帯電している体の静電気を放電できますので、冬場など静電気が起きやすい時期は、放電をしてからご使用ください。

<募集方式について>

本プロジェクトはAll-or-Nothing方式で実施します。目標金額に満たない場合、計画の実行及びリターンのお届けはございません。

ご支援ありがとうございます!