▲ 吉村孝義 プロフィール

私は3年前、60年勤めたエンジニアリング会社を退職して年金生活をしている82歳の老人です。 会社では石油、化学プラントに付帯するユーティリティ設備(用排水処理設備、冷凍機、冷却塔)などの設計・建設・試運転に携わってきました。

これらの設備は、機械・電気・計装・建築・土木など、複数の専門技術者が総合的に係わって設計・建設・試運転を成功させて客先に引き渡されます。 そしてプラント建設に携わる我々は,如何にしたら安価で故障が少なく保守管理が容易な設備を顧客に納めることが出来るかを常に考え、且つ、過去の実績から学び得たノウハウを次の仕事に活かすことを考えながら仕事をしてきました。

そんな私ですが年齢など意識せず、過って仕事で培った経験と知識をこの度立ち上げたプロジェクト課題である「回転塔型太陽光発電装置」の建設と実証実験に応用し成功させて再生可能エネルギーの大きな源に育て上げたいと願っております。

▲ 製品の紹介

「回転塔型太陽光発電装置」はシリコン半導体太陽電池、ペレブスカイト電池を複数段上下方向に取り付けた「発電塔」を太陽の動きに合わせて回転移動する太陽追尾型発電装置です。

発電塔は軽量で強度のある部材で構築し、地震・強風に備えるため地中深く埋め込んだ4本のコンクリート柱で支持します。発電塔の自重と横風による揺れはコンクリート柱に固定されたオイレスベアリングで支えて回転に要する動力を小さくしています。装置の概略仕様は以下を想定しています。

・4本のコンクリート柱の芯間寸法は2.6m, 高さは3.5m (実験装置

は2.8m)

・4本の発電塔柱の芯間寸法は1.8m, 塔頂高さは最大15m (実験装置

は9m以下)

・1塔当たりの発電容量は7-9kWh (実験装置は4.4kW)

・回転塔の駆動動力は0.2kW

▲ 回転塔型太陽光発電装置 ここが特徴

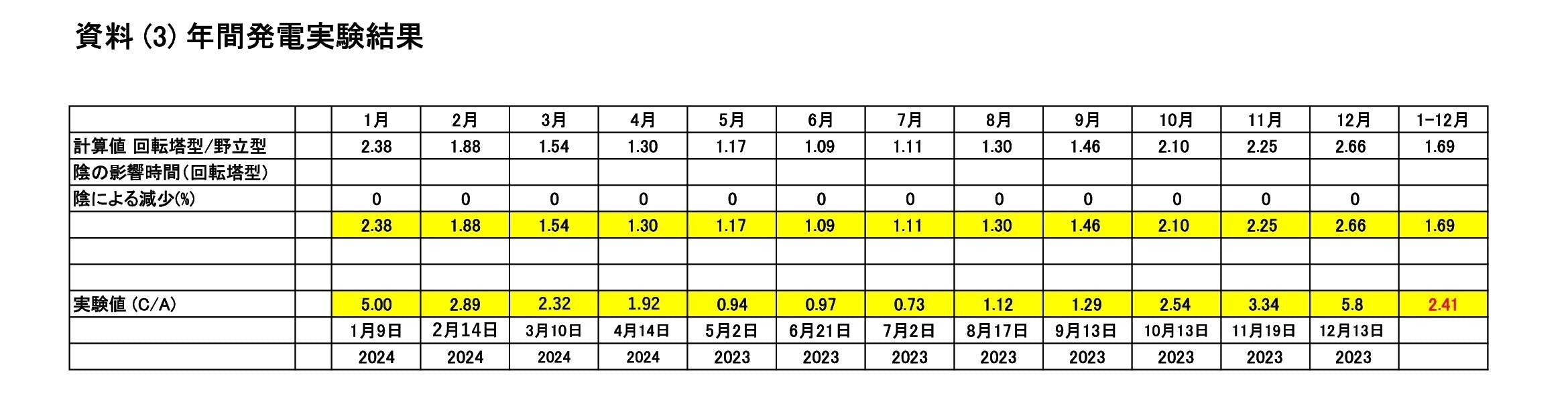

・「野立架台型」発電装置に比べ年間発電量が大幅に上回ることはミ

ニ実験装置による実験結果 (添付資料 3) から理解できますが、

実用装置規模での性能を確認することが当該プロジェクトの目的

です

● 添付資料 (3) 年間発電実験結果

・太陽電池パネルを上下方向に取り付けるため発電装置の設置敷地面

積は「野立架台型」発電装置の1/3 程度と少ない

・北側傾斜地や凹凸の激しい土地は「野立架台型」発電装置には不適

ですが,「回転塔型」発電装置はコンクリート柱の長さを調整する

ことで対応できる

・「野立架台型」発電装置のパネルが平面的配置に対し、「回転塔

型」太陽光発電装置パネルは垂直方向であるため雪積・砂塵による

トラブルを防止できる

・「回転塔型」太陽光発電装置のパネルは地上から高い位置になるた

め雑草によるトラブルを防止できる

・発電塔の北面はパネルを設置しないため北面が有効利用できる

・太陽光発電装置が建設可能な敷地が増えることで再生可能エネルギ

ー源が増える

▲ 回転塔型太陽光発電装置 の特徴は用途を広げます

・耐用年数に到達した装置や効率が悪い「野立架台型」発電装置のリ

・耐用年数に到達した装置や効率が悪い「野立架台型」発電装置のリ

ニューアルへの応用・市街にある狭い空地や廃屋の庭先における装

置建設

・過疎化により放棄された宅地や農地に建設することで地域再生の手

助けをする

・発電装置建設敷地内の空地を有効活用すれば付加価値が生まれる

具体的には、

- 駐車場との併用

- 農作物、草花の栽培と併用 ( ソーラシェアリング)

- 牧草地と併用

- EV車用の給電ステーションとの併用

・発電塔の裏面をサインボード、広告塔、シンボルタワ-として利用

・これまで「野立架台型」が不適だった降雪地帯での装置建設

・近年実用化されたペレブスカイト電池の設置も可能

▲ 製品誕生までのストーリー

2011年の福島第一原発事故発生以来、原発に頼らない電源としての太陽光発電に興味を持つようになりました。そして、2012年に施行された再生エネルギーの固定価格買取制度(FIT法)を利用して自宅の屋根に太陽光発電設備を設置しました。それ以来、周りの太陽光発電設備の規模や構造にも興味を持ち、あちこち見ているうちに、太陽光発電装置はメガソーラーを含めてどの設備も太陽電池を地上に平面的に並べた、いわゆる「野立架台設置型」(写真下) だということに気が付きました。

こんなに太陽光発電装置が普及する中で、太陽電池パネルが縦型に配置された装置が見当たらないのは何故だろうか、と素朴な疑問が湧いてきました。 そんな疑問の答えを知りたくて、素人なりに手製で作ったミニ実験装置 ( 添付資料(4) 参照 ) を自宅のベランダに置いて毎月1、2回快晴の日を選んで1年間実験を行いました。 そして、次のような興味深い結果を得ました。

● 添付資料 (4) ミニ実験装置

- a 太陽電池パネルを垂直に設置し南面に向けて固定した場合、発電量は「野立

架台設置型」と同程度である - b 太陽電池パネルを垂直面に対し多少傾斜をつけると発電量は増える

- c 太陽電池パネルを垂直に設置しパネル面を常に太陽と向き合うように回転

(太陽追尾) すると発電量が急増する - d b と c項を組み合わせた実験の場合、年間を通じた発電量は「野立架台設置

型」の2.倍以上ある (添付資料 (3) 参照) - e 年間の発電量の中で、bとc項組み合わせの実験値は、夏場 (7月実験値)にお

いては若干「野立架台設置型」を下回るもの の冬場(1月実験値)では大幅

に「野立架台設置型」を上回る (添付資料(1),(2)参照) - f 太陽電池パネルを多段に設置した場合、上段パネルの陰が下段パネルに影響

すると発電量は急減する ● 添付資料 (3) 年間発電実験結果

● 添付資料 (1)

(A,B,C パネル配置の発電実験結果 (実験日2024/01/9)

● 添付資料 (2)

(A,B,C パネル配置の発電実験結果 (実験2023/07/26)

以上の結果から、太陽電池パネルを縦方向に配置しても太陽追尾型とすれば既存の「野立架台設置型」の発電量に対抗できるとの確信を得ました。しかし、発電量は上回るにも塔回転設備費や塔躯体の製作と基礎工事費が高くなって「野立架台設置型」に太刀打ち出来なかったことが疑問の回答なのでは、と気が付きました。もし、年間発電量の優位性に加えて装置コストの削減が実現できれば竪型の太陽光発電装置は既存の「野立架台設置型」に太刀打ち可能で世間一般に広まるのではとの思いから「回転塔型太陽光発電装置」プロジェクトを立ち上げました

▲ リターンについて

ご支援を頂く本プロジェクトではオリジナル商品やサービスのリターンを差し上げることは出来ず太陽光発電装置の建設と実験に係る様々な記録と生データーをリターンとして差し上げることになります。

ご支援を頂く本プロジェクトではオリジナル商品やサービスのリターンを差し上げることは出来ず太陽光発電装置の建設と実験に係る様々な記録と生データーをリターンとして差し上げることになります。

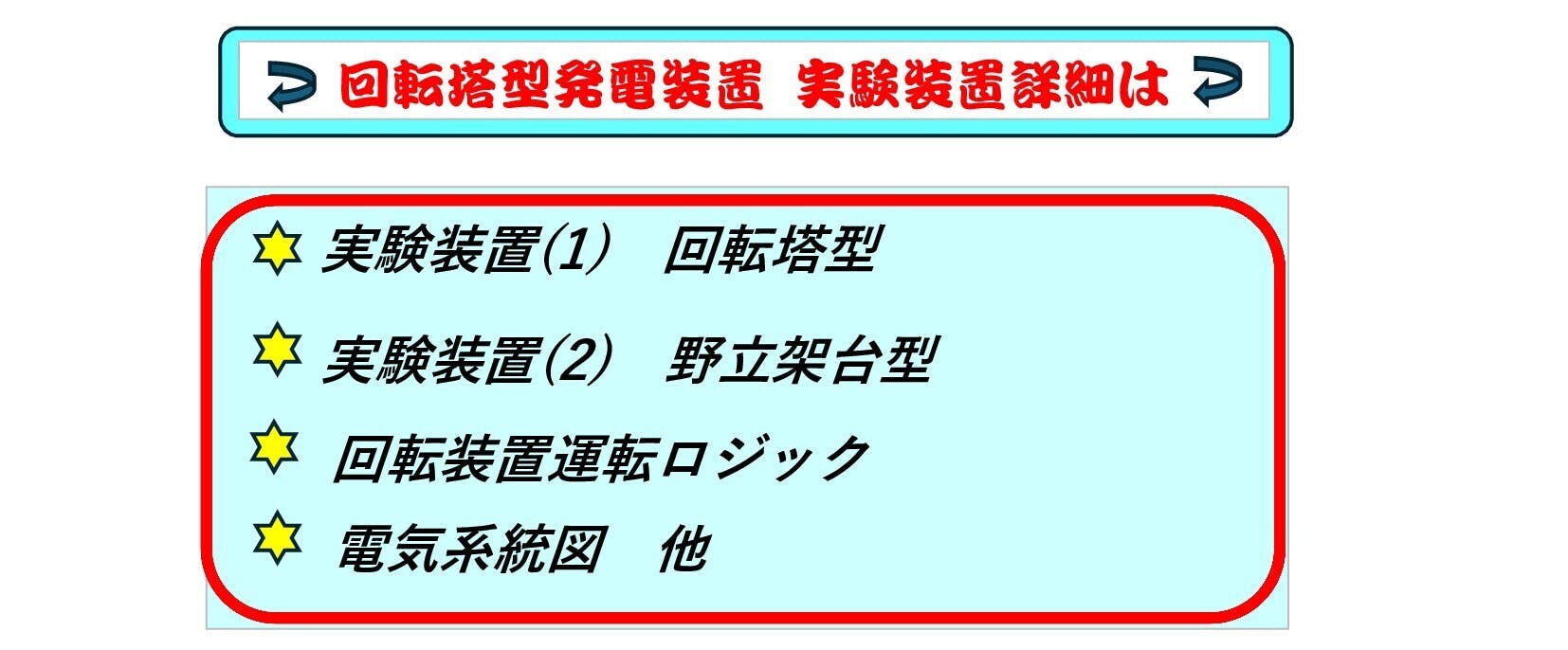

▲ 製品情報・仕様

● 添付資料 (5) 実証実験装置配置図

検証実験装置 (1), (2) の相対位置と設置方位を表示しています

● 添付資料 (6) -1/2 実験装置(1) 平面図

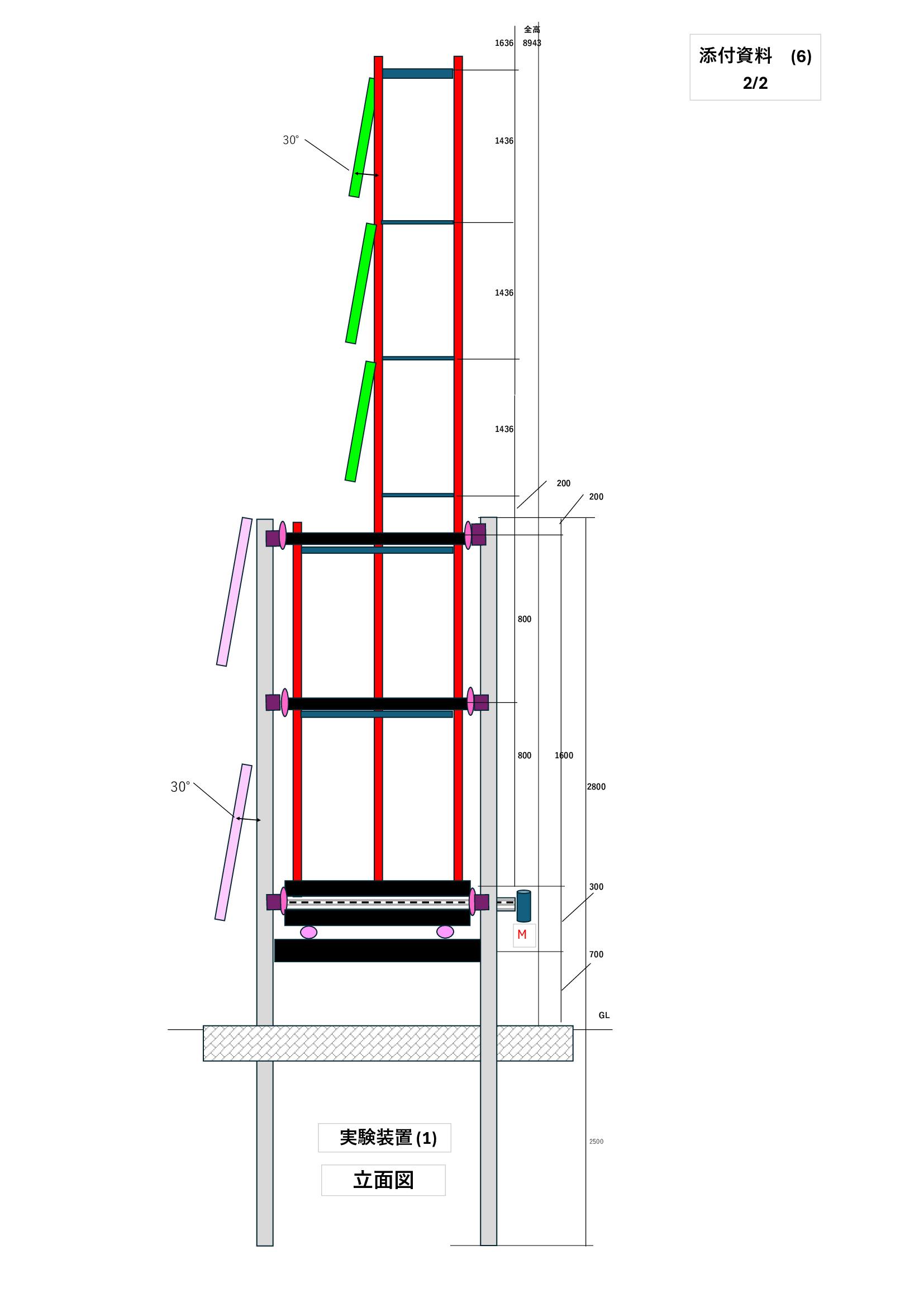

● 添付資料 (6) -2/2 実験装置(1) 立面図

- - 実験装置(1) の太陽光パネルは30°の傾斜(対垂直面)をつけ回転塔に固定

- - 段数 4段、1段当たり2枚

- - パネルサイズ 1722 x 1134 mm 8 枚(実験時は4枚のみ稼働)

- - コンクリート柱設置太陽光パネルは30°の傾斜(対垂直面)をつけ固定

- - 段数 2段、1段当たり2枚 (山形配置、頂点の方角は南向き)

- - パネルサイズ 1135 x 878 mm 8 枚

- - 合計発電容量 4.1 kW

- - パネルの結線は (回転塔部)、(コンクリート柱部) いずれも直列

- - 回転塔支持構造 250φコンクリート柱4本を2.7m間隔で地中2.5mまで

- 埋め込み

- - 回転塔サイズ 1800W x 1800L x 7943H mm

- - 回転塔構造部材 足場鋼管

- - 装置全高 8943 mm

● 実験装置(2) 野立架台型太陽光発電装置 (添付図なし)

- - パネルは水平面に対して10°の傾斜をつけ南面を向けて固定

- - パネルサイズ 1722 x 1134 mm 4 枚

- - 発電容量 実証実験装置(1)と同様 1.7kW

- - パネルの結線は直列

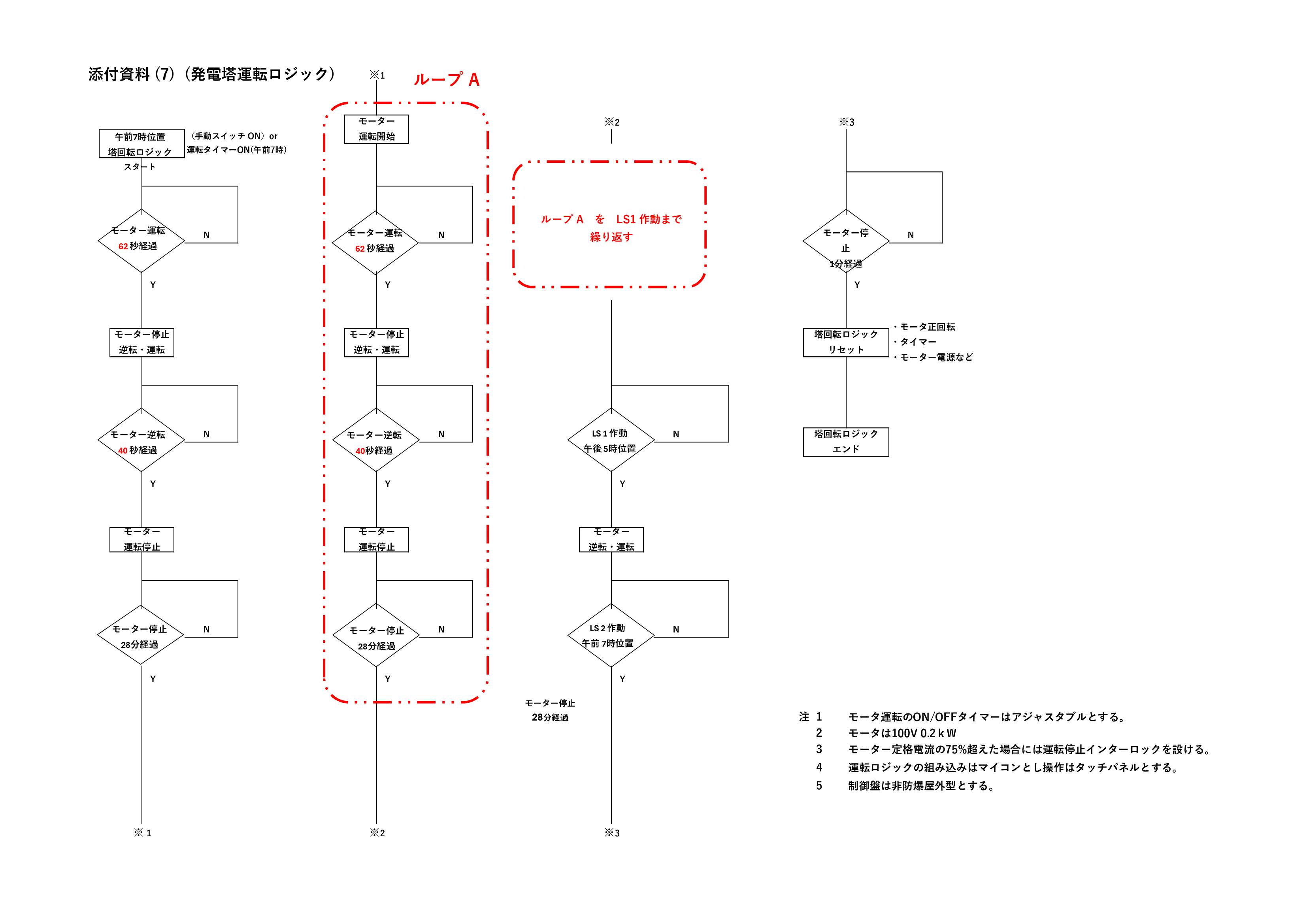

● 添付資料 (7) 回転塔運転ロジック

- - 回転開始点は方位角東、時間は午前7時

- - 回転終点は位角西、時間は午後5時

- - 運転時間は10時間、回転範囲は150°

- - 基本的に回転時間60秒/回、停止時間30分/回を1サイクルとし回転終点まで

運転回転終点に設けたリミットスイッチを叩くとモーターが逆転し、回転開

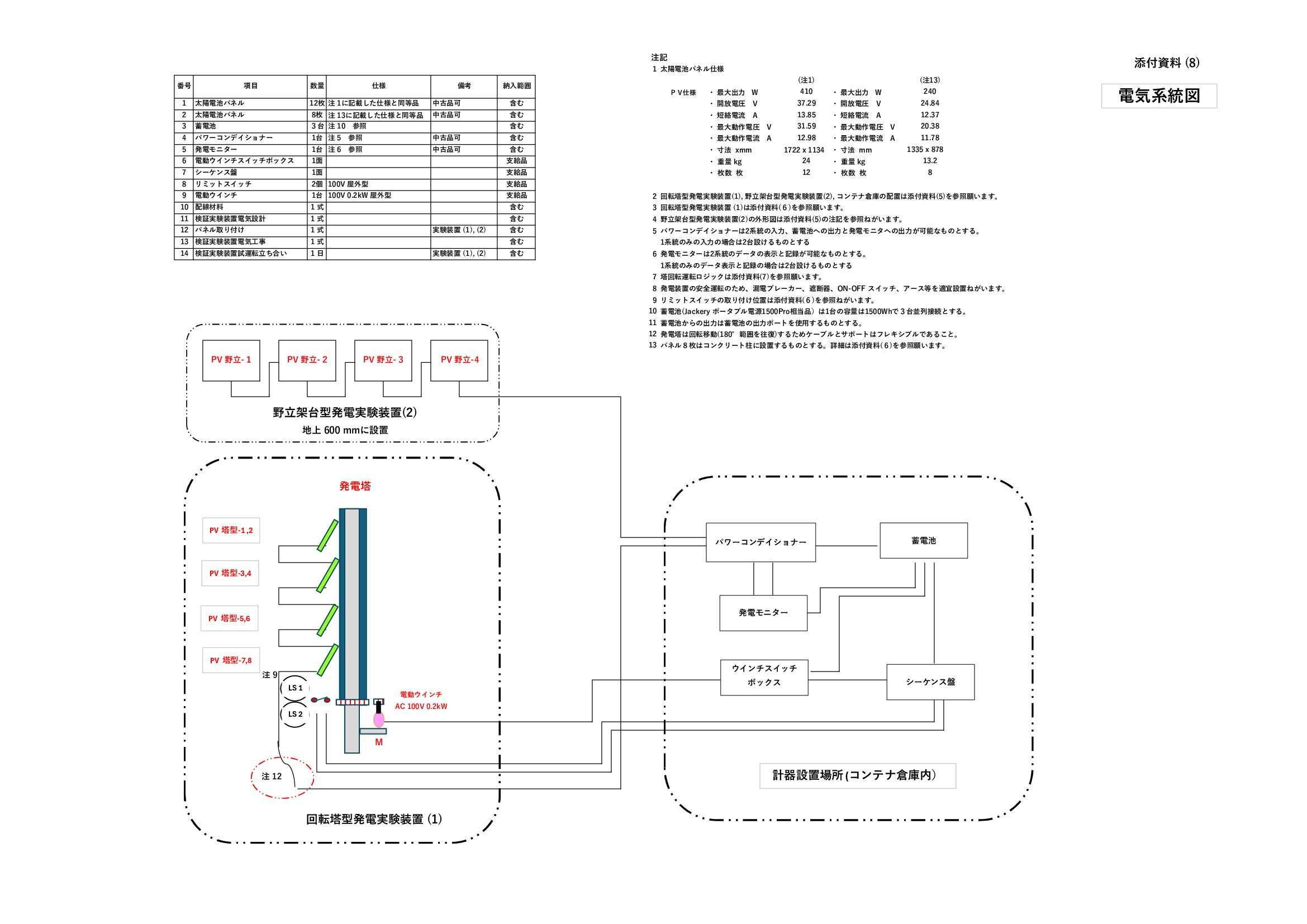

始点にもどる ● 添付資料 (8) 電気系統図

- ・実証実験装置 (1)、(2) で発電した電気はパワーコンデイショナーを通じて蓄

電池に畜電 - ・蓄電池 は1500Wh/台とし 3台を並列設置する

- ・回転塔駆動モーター(0.2kW)には専用スイッチボックスから給電する

- ・専用スイッチボックスには蓄電器から給電する

- ・回転塔駆動モーターをシーケンシャルに動かすため運転ロジックを組み込ん

だシーケンス盤を設ける - ・「回転塔型」「野立架台型」夫々の発電量を記録するためのモニターを設置

する

▲ 回転塔型太陽光発電装置 の弱点には

指摘を受けそうな「回転塔型」太陽光発電装置のデメリットは

指摘を受けそうな「回転塔型」太陽光発電装置のデメリットは

a 地震・台風のリスクに備えた基礎工事・塔構造・パネル支持構造に

コストがかかるのでは

b 落雷の危険性があるのでは

c 塔が高くなれば太陽電池パネルのメンテナンスが難しいのでは

d 塔回転装置のメンテナンスが必要では

e 駆動装置モーターの電力消費量が多いのでは

上記で指摘されるデメリットには以下の対応策で臨みます

a に対しては

- 塔構造部材は軽量で強度がありコストも安い足場鋼管や足場FRP

パイプを採用し、パネル支持具にはコストが安くて実績豊富なク

ランプ金具を採用

- 塔支持構造は、建設コストが高く工事期間も長い現場打ち基礎工

事は採用せず、一般の電柱と同等のコンクリート柱を2.5-3m中

に打ち込み4本を一体構造として耐震・耐風を図ります

能登半島大地震では多くの電柱が傾いたり折損した光景を目にし

ますが、大きな地殻変動や液状化がなければ4本一体の支持構造

は目的に叶った構造と考えます

- 足場鋼管による発電塔躯体はブレース構造とし、高さ9m以上の

場合は専門家による強度チェックが必要ですが、当該プロジェク

トの実証試験装置は電事法の規定を外すため最高高さは9m以下

とします

b に対しては

電技の規定に従って接地をおこないます

c に対しては

電気工事用の2トン高所作業車の作業範囲内とし塔高は15m以内と

します

d に対しては

全ての滑動部は無給油ベアリングを使用してメンテフリーとします

駆動機は屋外仕様で実績が豊富なメーカの電動エンドレスウインチ

を採用します

e に対しては

駆動モーター(0.2kW)の一日当たりの電力消費量は実験装置の発電

量に対し極少です

計算根拠

・一日当たりのモーター運転時間は((62+40)x10+60))÷3600

0.3h/d x 0.2kW=0.06kWh/d

起動電流の大きさを考慮して 0.06x3=0.2kWh/dとする

・実験装置(4kW)の一日当たりの発電量は

4kW x 1090kW÷365日=11.9kWh

(太陽光発電装置の横浜地域の年合計発電量1090kW/kW/年)

・駆動装置の電力消費割合は

0.2kWh÷11.9kWh=0.017 ⇒ 2%以下

▲ 回転塔型太陽光発電装置 のコスト削減策

一見すると「回転塔型」は既存の「野立架台型」にコスト的に太刀打ちできないように思われますが、以下の削減策を一つ一つ進めることで優位性を高めることができると考えます

一見すると「回転塔型」は既存の「野立架台型」にコスト的に太刀打ちできないように思われますが、以下の削減策を一つ一つ進めることで優位性を高めることができると考えます

a 回転塔の標準化を進め工場での大量生産と品質の向上を図る

b 工場製作品を増やし現場工事量の削減と工期短縮を図る

c 回転塔をパッケージ化して輸送・現場建設でのコスト削減を図る

d 設備の保守要員を育成して設備の定期的な巡視を行って顧客満足

度をあげて販路の拡大を図る

e 破損・異常が発生した発電塔は工場持ち帰りにより補修し復旧で

きるような塔構造を検討する

f 1塔当たりの発電量を増やすことで装置単価をさげる

g 建設敷地の空地を利用して余剰利益を生み出す方策を考える

h 中古部品の採用も検討する

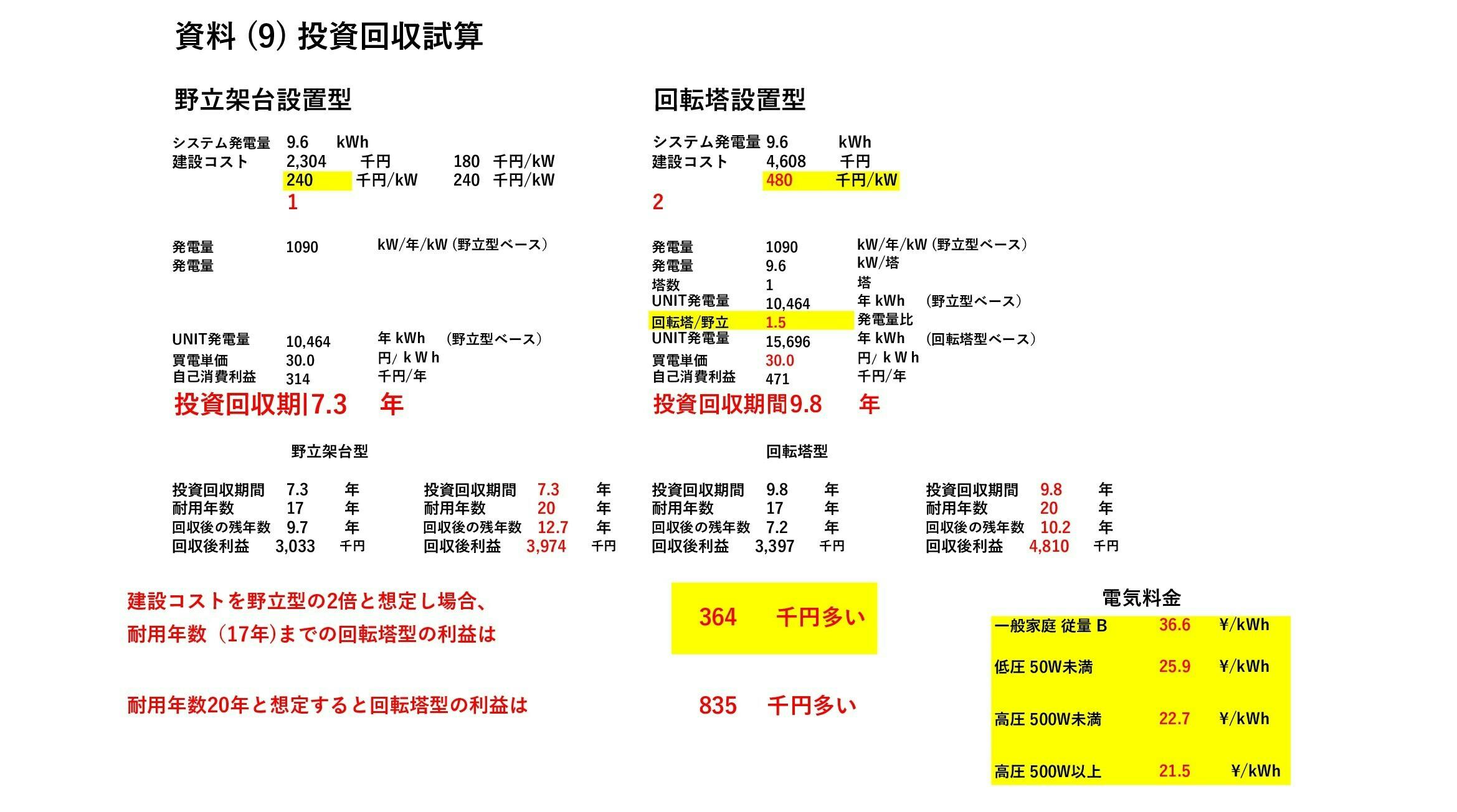

▲ 回転塔型太陽光発電装置 の投資効果

実用化に際しては塔高を高くし1塔当たりの発電量を増やしてkW当たり単価を安くする必要があります。kW当たりの単価を安くすることと、「回転塔型」の大きなメリットである「野立架台設置型」より発電量が多いことをベースに投資回収の試算をすると、「回転塔型」の初期投資金額が多くても装置の耐用年数である17年以降は「回転塔型」の利益が「野立架台型」を上回ります。投資回収計算例を添付資料-9に詳述します。計算の比較条件として

実用化に際しては塔高を高くし1塔当たりの発電量を増やしてkW当たり単価を安くする必要があります。kW当たりの単価を安くすることと、「回転塔型」の大きなメリットである「野立架台設置型」より発電量が多いことをベースに投資回収の試算をすると、「回転塔型」の初期投資金額が多くても装置の耐用年数である17年以降は「回転塔型」の利益が「野立架台型」を上回ります。投資回収計算例を添付資料-9に詳述します。計算の比較条件として

● 添付資料-9 投資回収試算

- - 一基当たりの発電量 : 野立架台型、回転塔型夫々 9.7 kWh

- - 建設コスト : 野立架台型 (240千円kW) , 回転塔型 (480千円kW)

- - 建設比 : 回転塔型 / 野立架台型 = 2

- - 発電量比 : 回転塔型 / 野立架台型 = 1.5 (実証実験により確認)

- - 売電単価 : 30 円 / kW

- - 投資回収期間 : 野立架台型 ( 7.3年) , 回転塔型 (9.8 年)

- - 投資回収期間後から耐用年数 までの利益 : 回転塔型は 364 千円 多い

- - 耐用年数後の利益は回転塔型が年々増える

【支援金の使い道】

集まった支援金は以下項目に使用する予定です。

・実験装置の備品調達費

・実験装置の建設と撤去費

・人件費

・建設用地の借地代

・リターンの仕入れ費

※目標金額を超えた場合はプロジェクトの運営費に充てさせていた

だきます。

【スケジュール】

プロジェクトは以下の工程で進める予定です。

・2024年 8月 プロジェクト開始

・2024年 8月 実験装置部品の見積と発注

・2024年 9月 実験装置の建設と試運転

(工事期間中に支援様の見学会を実施)

・2024年 10月 発電実験

(実験期間中に支援様の見学会を実施)

・2024年 11月 実験装置の撤去、工事と実験データーの整理

・2024年 12月 リターン書類の作成と発送

・2025年 1月 プロジェクト終了

コメント

もっと見る