こんにちは。あまり梅雨らしくない晴れが続いて、出歩きやすい日が多く嬉しい反面、雨不足がやや気になりますね。去年の梅雨時はずっと雨だったので、押し入れにしまっておいたものが片っ端からカビて大変だった記憶があります。

古座川ジビエ

先日、古座川町にあるジビエの加工場から写真のような食品を頂きました!ありがとうございます!ジビエと言うと、獣臭さが苦手という人も多いかもしれません。僕も初めはそんな味を想像していましたが、食べてみると臭みが全くなくむしろ市販の肉よりも旨味が多く美味しいように感じました!古座川町にいらした際は、一度試してみてはいかがでしょうか?

通販もやっているようなので参考までにURLを載せておきます。

https://kozagawa-gibier.stores.jp/

生き物がわらわらと…

今年の4月から昆虫好きの後輩が新しく入ってきたのですが、彼の話を聞いているうちに僕も探してみたくなってしまい、最近よく集落をぶらぶらしています。すると、今まで気づかなかった虫がそこら中にいることが分かりました。自分の知らない世界の面白さを語ってくれる人がいると、こういう発見があってとても楽しいですね。まだまだ、集落内ですら知らないことが多そうです。

研究活動

もちろん、研究も進めております。ここ1か月は梅雨前の毎木調査を実施しました。丁度先日終わったところなので、データ整理はまだですが何か面白い発見があればまたご紹介したいと思います。梅雨時は前回ご紹介した土壌感染性の病原菌が活発に活動しやすい季節で、秋の調査の際に、どれほど実生が生き残っているのかが気になっているところです。間伐処理の強度によってその生存率が違ってくると面白いのですが、、、。

毎木調査の風景

毎木調査の風景

実生の生存率へ影響しているものは何か?

前回、Janzen-Connell 仮説における天敵として、土壌中に住む病原菌に注目するところまでご紹介しました。そこで、ここからは実際にどのような実験を行うのか説明したいと思います。ひとまず今日は、今年度に行う予定の実験で参考にしている論文を紹介します。

Janzen-Connell 仮説 に関連して、土壌中の微生物と実生の成長や生存率について調査した先行研究は、前回紹介したSeiwa (2008)をはじめ世界中で行われています。例えば、Alissa & Keith (2000)は北アメリカでメジャーなサクラの仲間を使って次のような実験を行いました。

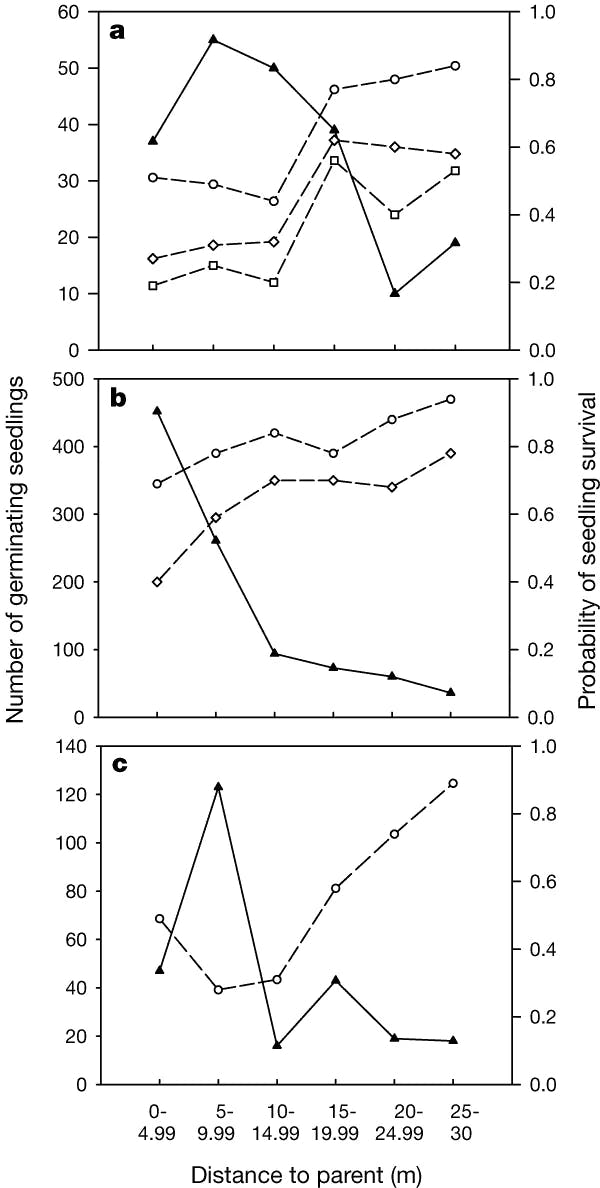

まず彼らはSeiwaと同様に、親木からの距離に応じた調査区を設置し、実生の発芽数と生存率を調べました。そのグラフが下の図です。横軸が親木からの距離、左縦軸が実生の個体数、右縦軸が生存率になっています。Janzen-Connell 仮説 に基づいて予測すると、親木から離れるほど実生の個体数は減少し、生存率は上がると予想できます。このグラフはその予想と合致していますね。つまり、この実験を行った場所でもJanzen-Connell 仮説のメカニズムが働いている可能性があります。

Alissa & Keith (2000). 横軸:親木からの距離. a:1996年調査(n=212, 親木3本), b:1997年調査(n=974, 親木6本 ), c:1998年調査(n=266, 親木3本 ). 黒い三角:発芽した種子数(左縦軸). 丸:4か月後の生存率(右縦軸). 菱形:16か月後の生存率(右縦軸) . 四角:28か月後の生存率(右縦軸)

Alissa & Keith (2000). 横軸:親木からの距離. a:1996年調査(n=212, 親木3本), b:1997年調査(n=974, 親木6本 ), c:1998年調査(n=266, 親木3本 ). 黒い三角:発芽した種子数(左縦軸). 丸:4か月後の生存率(右縦軸). 菱形:16か月後の生存率(右縦軸) . 四角:28か月後の生存率(右縦軸)

ここまではSeiwa(2008)と変わらない内容ですが、Alissa & Keithはさらに注目した親木ごとに生存率の距離依存性がやや異なることに気が付きました。調べてみると、実生集団の大きさと相関していることが分かりました※1。この点について実は、Janzen-Connell 仮説 を提唱したJanzenが、「種子の収穫量が少ない樹木は、遠くにある生産性の高い樹木よりも、天敵からの影響が少ないのではないか」と示唆していました。つまり、親木の種子生産能力が低い場合は実生の個体数が少なく、距離の効果が薄まる可能性があるということです。

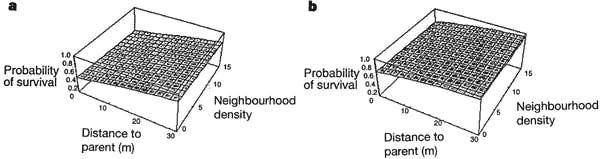

これを踏まえAlissa & Keithは実験結果から、生存率と親木からの距離、隣接個体の密度の関係をモデル化しました。モデルからは親木からの距離も隣接個体密度も有意な予測因子として選択されましたが、密度よりも距離の方が影響力が大きいことが分かりました。下のグラフが模式図です。ここではaだけに注目してみて下さい。生存率を示すアミアミの面が右手前の角で最も高くなっているのが(なんとなく)分かりますよね。その面の傾斜に対し、手前横軸の親木からの距離(density to parent)の方が奥横軸(Neighbourhood density)よりも強く影響していますね。

Alissa & Keith(2000) a:全ての個体データを用いた場合のモデル。b:やや成長した個体のみのデータを用いた場合。縦軸:生存率, 手前横軸:距離, 奥横軸:隣接個体密度

Alissa & Keith(2000) a:全ての個体データを用いた場合のモデル。b:やや成長した個体のみのデータを用いた場合。縦軸:生存率, 手前横軸:距離, 奥横軸:隣接個体密度

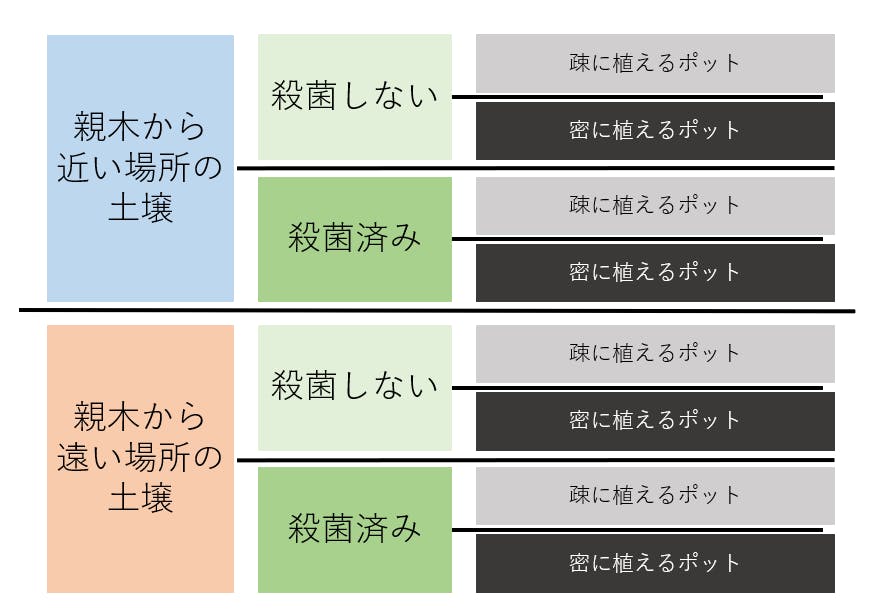

Alissa & Keithはこの密度と距離の生存率との関係性をさらに詳しく説明しようと、操作実験をすることにしました。実験では、まず親木から近い場所(0~5m)と遠い場所(25~30m)で採集された土壌を持ってきます。そしてそれらの半分を殺菌します。この殺菌は土壌環境の中でも特に土壌中の菌類の影響を見るための処理です。つまりAlissa & Keithも天敵として土壌病原菌に注目していると言えます。この殺菌済みと殺菌していない土壌でポットを作り、1つだけ実生を育てるポットと、3つの実生を育てるポットを作ります。これが、密度を比べるための処理です。

実験の処理をまとめると下の表のようになります。左から順々に読んでいくと各処理になります。例えば一番上を見ると、「親木から近い場所の土壌を殺菌せずに、疎で植えるポット」と読めます。合計8処理あることになりますね。これらのポットを使ってAlissa & Keithは生存率を比較しました。では結果を見ていきましょう。

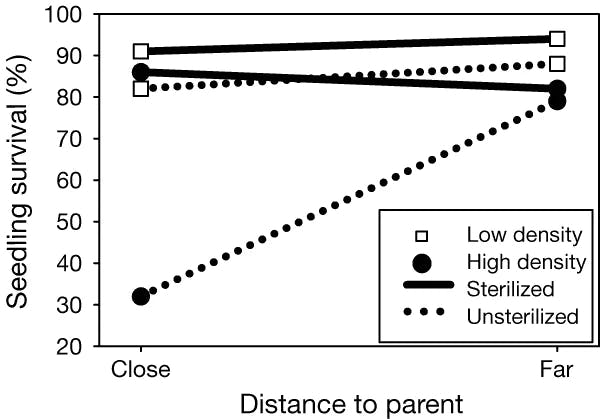

下が結果になります。ごちゃごちゃしているので、まず点線でつながっている記号だけに注目して下さい。すると、親木に近い土壌で高密度で植えたポットでは生存率が著しく低いことが分かります。ところが、遠い土壌では生存率は上昇していますね。また、疎に植えることで、近い土壌でも高い生存率を維持できることも示されています。つまり、親木からの距離が生存率へ及ぼすためには、実生の密度が重要になることが分かります。

では親木からの距離で土壌の何が変化しているのでしょうか?実線でつながった記号に注目しましょう。これらは殺菌した土壌で生育した場合を示しています。すると、どれも高い生存率を示していることが分かります。つまり、土壌中の菌類が生存率へ影響していたと言えます。

Alissa & Keith(2000)縦軸:実生の生存率 横軸:距離 四角:疎植 黒丸:密植 実線:殺菌処理した場合の変パターン 点線:殺菌していない場合のパターン

Alissa & Keith(2000)縦軸:実生の生存率 横軸:距離 四角:疎植 黒丸:密植 実線:殺菌処理した場合の変パターン 点線:殺菌していない場合のパターン

まとめると、この論文ではJanzen-Connell 仮説 を成立させている天敵が土壌菌類であり、それらが実生の密度によって変化していることが分かりました。植物と土壌の関係が常に一定であるのではなく状況依存的に変化することを示した面白い論文です。次回以降、これらの論文を参考にどのような実験を行っていくのか紹介したいと思います。

※1:初期個体群の親木からの平均距離と時間経過後の生存個体の親木からの平均距離の差が、実生集団の個体数と相関があった(P=0.04)。

森林の炭素固定能が温室効果ガス排出の免罪符になっている?

最後に、気になるニュースがあったのでご紹介したいと思います。今回紹介する記事は日本経済新聞の6/13の記事『脱炭素へ走る企業、CO2「帳消し」のワナ』です。簡単に内容をご紹介したいと思います。

まず、みなさんご存じの通り、樹木を含む植物は二酸化炭素を吸収して自身の体を大きくしていきます。この機能が排出された温室効果ガスを吸収し、温暖化を抑制できるとし、近年植林や森林保全・整備が進められてきました。また京都議定書ではCO₂の削減目標に森林の吸収機能が計算に入れられることとなり、発展途上国と先進国の間で排出枠の取引が行われるようにもなりました。その後、削減目標のために企業へ環境貢献が求められるようになると、植林や森林保全活動により発行される炭素クレジットを買うことで、自企業が排出した二酸化炭素を相殺し、企業の社会的役割を果たそうとする動きが活発になってきました。しかし、この「排出量の相殺」の概念は温暖化抑制へつながっているのか?と記事は問いかけています。

例えば、アメリカのペンシルベニア州やサウスカロライナ州などの自然保護区を対象に、世界的な自然保護団体が発行した炭素クレジットは、そもそも伐採の心配が無い森林が対象になっていました。購入した企業は『環境貢献』という面では無意味なクレジットを購入したことになります。

さらに、ブラジルの森林再生プロジェクトで発行されたクレジットは、売却後に対象の森林が伐採されたことが明らかになっています。CO₂削減につながらないどころか負の影響を及ぼしているのにも関わらず、企業は排出に関して免罪符を手にした形となっているというのです。

民間団体が好きなようにクレジットを発行し、ルール作りが不十分である現状では 、共通した厳格な監督機関がないことが大きな問題となります。今のところ認証の7割を手がけているとされる米基準管理団体Verraは、国際排出量取引協会(IETA)や持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)などが設立した信頼性の高い組織とされていますが、それでも審査の甘さが問題になっているそうです。

つまり、システムが不十分であるのにも関わらず、企業の排出活動の免罪符として炭素クレジットが急速に普及してしまっているというのです。その場合、企業は免罪符を手に入れたので排出抑制への積極性を失い、しかも免罪符は表面上のものなので実態が分からず、環境改善へ向けた努力が停滞してしまうことになります。記事ではこのことを危惧していました。

そもそも、森林の吸収機能は技術的な排出抑制が限界まで達した時の補助的な役割として考えられていました。しかし、京都議定書で自国の経済への打撃を恐れたアメリカ(結局、京都議定書に批准することはありませんでした。)が、CO₂の削減目標には森林の吸収機能も計算に入れるべきだと主張し、途上国との排出枠取引も整備されました。それ以降、補助的なものだったのが、安価で環境貢献している口実を作れる「排出量相殺」の概念が加速してしまったようです。

森林保全や整備を口実に、企業の排出削減に関する努力をしないのは非常に残念な話だとは思います。また、「なんだ。森林は温暖化抑制への貢献度が低いのか。」と、人々の評価が下がってしまうような結果となったことにも悲しみを覚えます。炭素クレジットのルール作りをしっかりと行ったうえで、炭素固定機能だけに注目するのではなく、他の環境調整機能や文化的機能の面からも森林の価値が評価されると良いなと思う話題でした。

参考文献

・Alissa Packer & Keith Clay. 2000. Soil pathogens and spatial patterns of seedling mortality in a temperate tree. Nature volume 404, pages278–281

・日経 6/13 脱炭素へ走る企業、CO2「帳消し」のワナ Global Economics Trends 編集委員 西村博之