出口崇仁農園では、JAS法に基づく認証受けた製品の販売は行っておりません。本プロジェクトにおけるリターンも同様です。農法としてより安心で安全な農産物の生産方法を広めたいという意図で起案させていただいているプロジェクトです。

《感謝のご報告》公開1日で目標金額150万円を達成しました!!ご支援いただいた皆様に心より御礼申し上げます。

このご支援を活かしてオーガニック米の生産規模を拡大し、子どもたちの明るい未来のための活動を加速させてまいります。

さて、私たちは有機米の生産量を増やして「未来を担う子どもたちのために学校給食を有機給食にしたい!」という想いがあります。

しかし、生産量が増えると様々な設備投資が必要となり、トラクターやコンバインなどお米を栽培するために必要な機械の他に、稲を刈り取った後に必要となる乾燥機やもみすり機、選別器計量機、精米機、そしてお米を保管する貯蔵庫まで必要となってきます。

そこで、今回のクラウドファンディングの挑戦をフルに活用させていただき、未来の実現に向けて「ネクストゴール」を設定いたしました。目標金額は300万円です。

明るい日本農業のために、そして未来を担う子どもたちのために精一杯頑張りますので、是非、引き続きご支援を賜りますようよろしくお願い致します!

はじめまして!

私は東に三河湾、西は伊勢湾に面した海と山に囲まれた愛知県美浜町で、有機栽培のお米を生産している出口崇仁農園の代表、出口崇仁(でぐちたかひと)と申します。

現在、農薬・化学肥料・除草剤を一切使用しないお米の生産拡大に向けて日々チャレンジしています。

実は農業に携わる以前の私は、「人の健康の役に立ちたい!」と大手メーカー企業内の食堂で栄養士をしていました。しかし、食堂の現場ではコストや効率ばかりを重視し、食べる人の健康のための食を提供しているとは思えませんでした。

そして、人の健康について深く考え、「一度限りの人生。自然に近い有機農業で、安心安全で、昔のような栄養価の高い野菜を作ってみたい」と26歳に会社を退職し、オーガニック野菜の農家になることを決意しました。

農業は人の「命の材料」を生産するとても責任がある仕事ですので、会社名は提供する農産物に逃げ場のない全責任を持つという決意から自身の名前を社名にしました。

新規就農した当初は、土づくりに失敗したり、満足する野菜が作れずに毎日悔しい思いをしていました。しかし、12年経った今では自然の仕組みを理解し、自然の法則に従い土を健康な状態にできれば安心安全な野菜だけではなく、美味しくて栄養価の高い野菜を栽培できることがわかってきました。

土づくりという仕組みをただ自然任せにするのではなく、人の手を加えて微生物の働きやすい環境を整えてあげる。そうすることで多様で豊かな昆虫や土壌小生物、微生物などの生命力を高め、同時に経済性を獲得するという有機農業技術を向上させて、人々の健康と安全のために少しずつ収量を増やしてきました。

その結果、多くのTV番組や雑誌にも取り上げられるようになり、名誉ある数々の賞もいくつかいただきました。

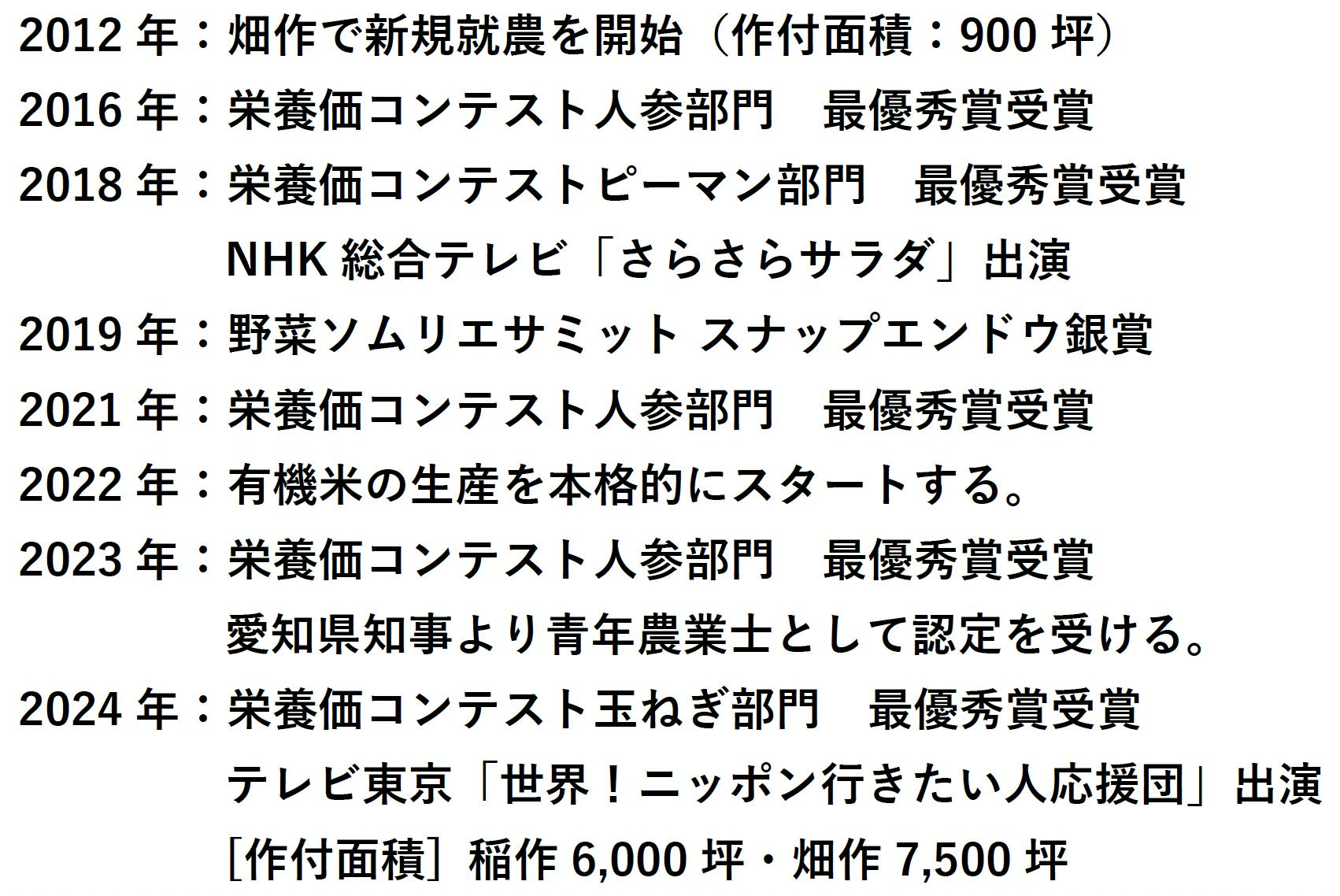

[実 績]

※栄養価コンテスト:日本有機農業普及協会主催「オーガニック・エコフェスタ」現:身体に美味しい農産物コンテスト

私たちは順調に成長をしてきましたが、深く農業に携わっているとだんだん日本の未来の農業について不安を抱くようにもなりました。農家の高齢化や、農薬使用量による弊害など、日本の農業は大きな問題や課題を抱えています。

そこで、どうせ有機農業を一生やると決めているのであれば、日本の農業が抱えている問題や課題を一緒に解決できる取り組みはできないか?と思うようになりました。

このプロジェクトで実現したいことは3つです。

①子どもたちが毎日食べる学校給食を有機給食にしたい。

②高齢化が進む日本の農業の衰退を防ぎ、魅力的な農業で地域活性化を図り、若者の雇用を促進できる農業法人にしたい。

③全国のお米をオーガニックにしたい。

農業の歴史を遡ると、戦後日本の食を支えるために農薬や化学肥料、除草剤を使用する栽培方法が急速に広がり、農業の進歩と共に日本の発展を支えてきました。

しかし、現代の農業はというと、農家の高齢化による担い手不足、耕作放棄地の増加、農薬や除草剤の使用による健康被害や環境破壊など、数多くの問題や課題に直面しています。

その中でも農薬・除草剤問題については、日本は農地単位面積あたりの農薬使用量が世界1位・2位を争うほどの農薬大国です。

私は農業を始めるまでは日本の農業が諸外国と比べてこれほどまで農薬や除草剤を使用していることを知りませんでした。日本のお米は99.6%以上が農薬や化学肥料・除草剤を使用して栽培された作物が流通しています。

もちろん・・・

・農薬をまけば害虫被害を抑えられる。

・化学肥料をまけば一つの田んぼあたりの収穫量が増える。

・除草剤をまけば稲以外の草を簡単に枯らすことができる。

といったように生産効率を高められるのも事実です。

しかし、人の健康のためにある「食べ物」が、人の健康や地球環境も害しているのであれば、日本の農業は本当にこのままで良いのか?と考えるようになりました。

私には5才になる子どもがいます。子どもには、安全安心でおいしいものを食べて健やかに育ってほしいと強く願っています。子どもを持つ親であれば誰もがそう思うでしょう。

未来の日本の子どもたちに安全で安心なおいしい作物を食べさせてあげたい。そんな想いから、人にも地球環境にもやさしい日本代表となるような有機農家になると決めました。

私は愛知県名古屋市の生まれですが、子供の頃は秋になると、空いっぱいに赤とんぼが飛んできました。水たまりにはアメンボが、蛙も至るところにいました。身の回りには実に多様な生物がいましたが、現代の市街地ではすっかりいなくなって、生き物がいないのが当たり前のようになっています。

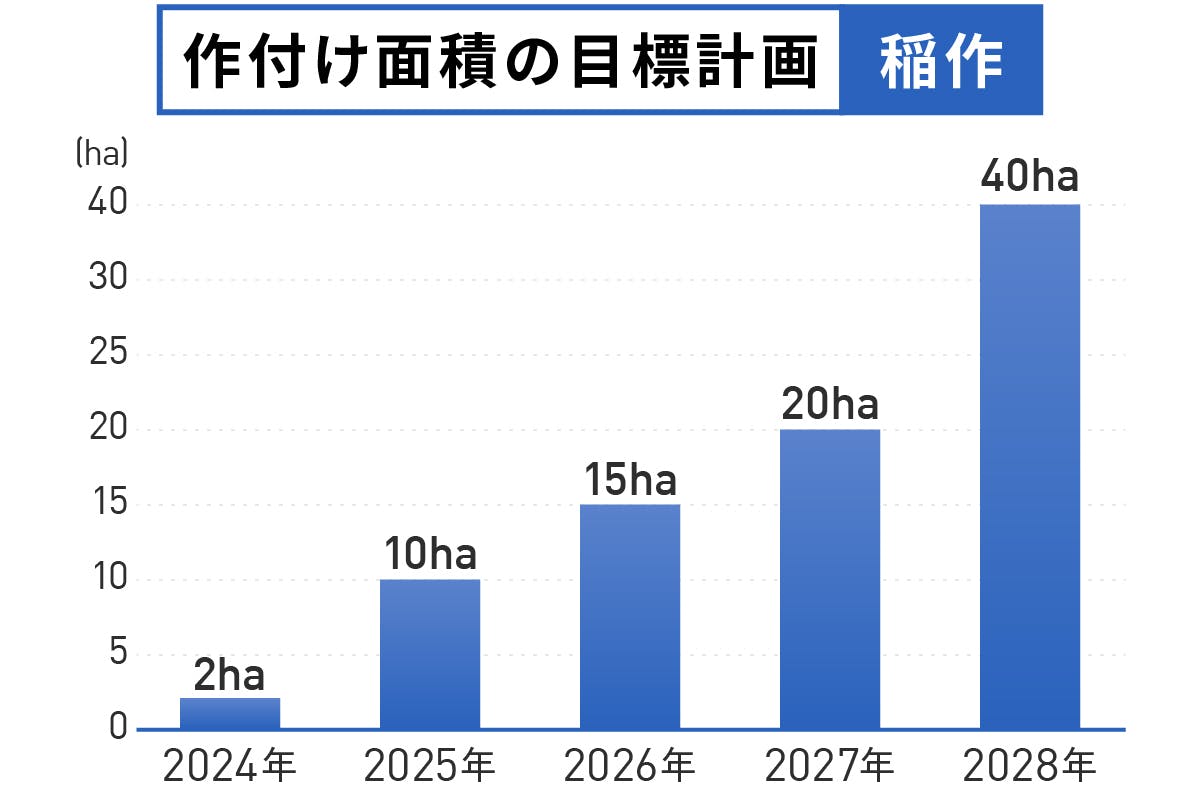

現在の出口崇仁農園は、お米2ha(6,000坪)、野菜2.5ha(7,500坪)の作付け面積で栽培を行なっています。来年は、お米10ha(30,000坪)、野菜3ha(9,000坪)まで広げることが決まっています。また、2028年までには40haまで面積を広げる予定です。

※単位 ha=ヘクタール

作付け面積を広げると、馬力の強いトラクターが必要になるため新たに購入します。また、有機栽培で重要となる除草管理をするための最新乗用除草機(ウィードマン)も購入しました。その他にも、代掻き機や田植え機、収穫コンバインも複数必要となります。

▼乗用除草機ウィードマン

▼馬力の強いトラクター(試運転の様子)

私たちが有機栽培の規模拡大にこだわる理由は、世界のオーガニック市場がこの10年で2倍になっているのに対し、日本国内の有機農業面積は、全農地面積のうちわずか0.5%しかないからです。これでは子どもたちにより安心で安全なものを食べさせることはできません。

そこで、まずは私たちの地域で有機栽培の作物を増やし、地域の学校給食に使ってもらえるような会社になろうと考えました。

というのも、お隣の韓国では、学校給食に有機農産物の使用を推進する条約があり、50%の学校で有機給食が提供されています。ソウル市では、2021年から小・中・高校約1300校でオーガニック給食を無償で提供され、高齢者施設、病院の給食、自治体の食堂、フードバンクにも「有機食品」が取り入れられています。

私たちが住む日本でも学校給食に有機農産物を推進する市町村があります。

千葉県のいずみ市では、2017年10月に全国で初めて市内全13の市立小・中学校の給食で所要するお米を農薬・化学肥料不使用の有機米にしました。これを聞いた多くの地方自治体から視察が相次ぎ、同じような試みがあちこちで始まっています。

このように全国で有機農業を推進する動きがあるのは、農林水産省が2021年に、環境に配慮し持続可能な農業を目的とした「みどりの食糧システム戦略」を策定し、『2050年までに有機農業面積約0.4%から25%に高める』という目標を国として掲げたからです。

そのような素晴らしい目標に向け私たちも、日本の農業を守るため、そして子どもたちの未来を守るため、今回のクラウドファンディングを機に大きな第一歩を踏み出すと決めました。

出口崇仁農園の特徴①:

農薬や化学肥料、除草剤を一切使わずにお米を栽培

かつて田んぼは多種多様な生き物を育み、その命たちは人々と共生していました。「稲(いね)」という言葉は、「命(いのち)の根(ね)」が語源になっているといわれていますが、お米は日本人の命の根源ともいうべき糧。私たちが取り組む農業は、生きとし生けるもの、すべての命の力を発揮させる米づくりを目指しています。

私たちが手間と愛情をかけて育てている1年におよぶ米づくりの流れをご紹介します。

1)土づくり

稲刈り直後から翌年の準備が始まっています。次の田植えの時期までに健康な土壌にするために、刈り取り後のワラと稲株を田んぼにすき込み、乳酸菌などの微生物を散布して土を耕します。

2)よい苗の準備

苗を育てる段階から、農薬を使うところが多いのですが私たちは使用しません。薬剤ではなく60度のお湯に苗を10分ひたし、温湯消毒を行うことで、病気や虫の発生を抑制します。

3)代かき

田植えをする直前に2回目の代かきを行い、すくすく健康に育った苗を田んぼに植えていきます。田植えを行った約1週間後から除草機を手で押し歩き、草の芽が小さいうちに除草します。

4)除草1

農薬や除草剤を使わない米づくりで一番の障害は雑草です。高温多湿の日本では、除草剤を使わないとすぐに雑草が生えてきます。雑草が生えると稲に栄養が行き渡らないだけでなく、害虫の棲みどころになったり、病気が発生したりしますので、すみやかに取り除いてやる必要があります。

稲が小さいうちは手押しのエンジン式除草機を使って、田んぼの隅々まで繰り返し除草します。それでも取りきれない雑草は、田んぼに入り手作業で除草を毎日のように行います。

5)除草2

ぬかるんだ田んぼに足を入れ、稲を傷つけないように腰をかがめて雑草を1本1本摘み取るのは、本当に気の遠くなるような作業です。

ジリジリと刺すような日差しが照りつける日はもちろん、雨が降ろうが風が吹こうが、稲が育つまで来る日も来る日も、汗と泥にまみれて何時間も草を抜き続けます。農薬や除草剤を使わない米づくりは、「無限に続く雑草との格闘」です。

出口崇仁農園の特徴②:

企業として地域農地を守り、雇用創出を目指す。

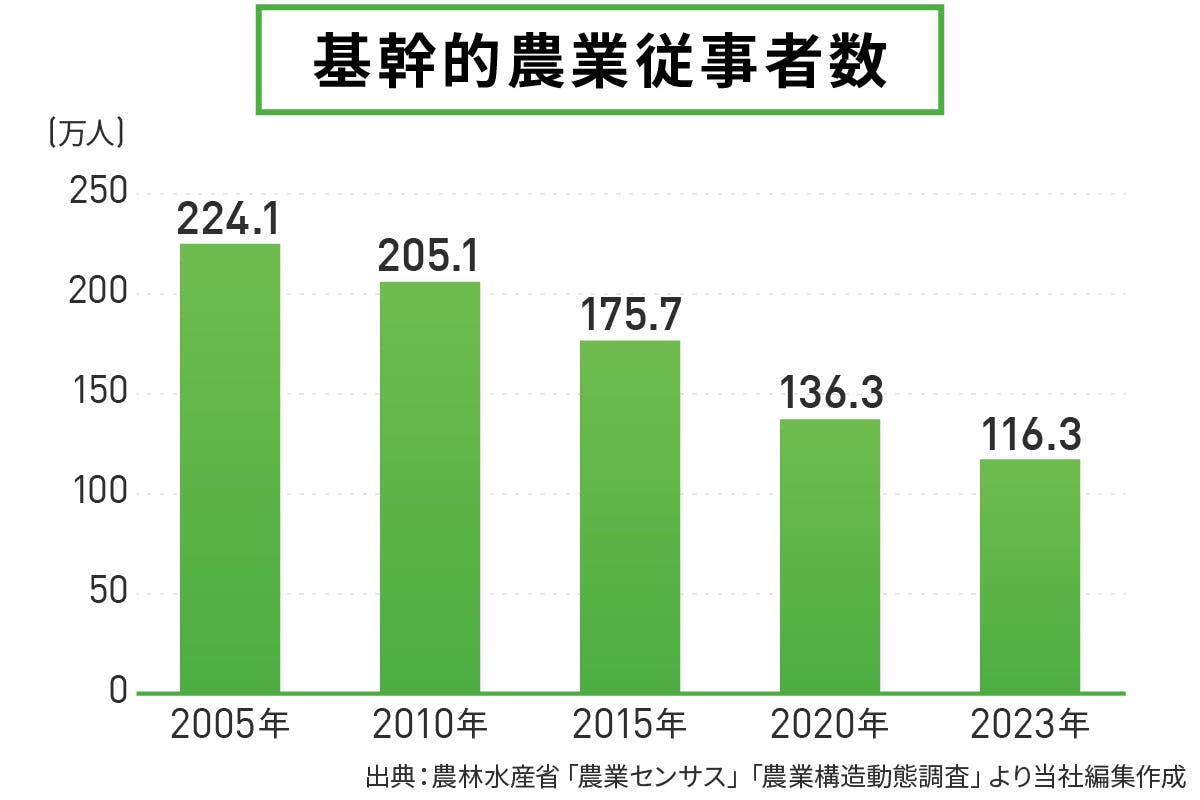

今の日本の農業は農家の高齢化により、農業を辞める人が増えています。農林水産省の発表によると、2010年の農業人口が約260万人だったのに対し、2023年には116万人と半分に減っており、その流れは止められないといわれています。

その原因のひとつは、農家の平均年齢が68歳となっており、高齢で農業を続けていけない人が増え続けているからです。農家が減ると、日本の食料自給率が低下するだけでなく、耕作放棄地も増え、廃棄物の不法投棄や自然界への悪影響が懸念されます。

そこで、私たちは作物を生産しなくなった耕作放棄地を積極的に借りて作付け面積を広げ、販路の拡大に向けて努力しています。作付け面積を広げて売上をあげることで雇用も増やしていけます。

農業法人としての企業規模を拡大することで、地域の農地を守り、雇用の創出が可能となり、地域活性化を図り、若者の雇用、Uターンを促進して希望ある街に貢献できる企業を目指しています。

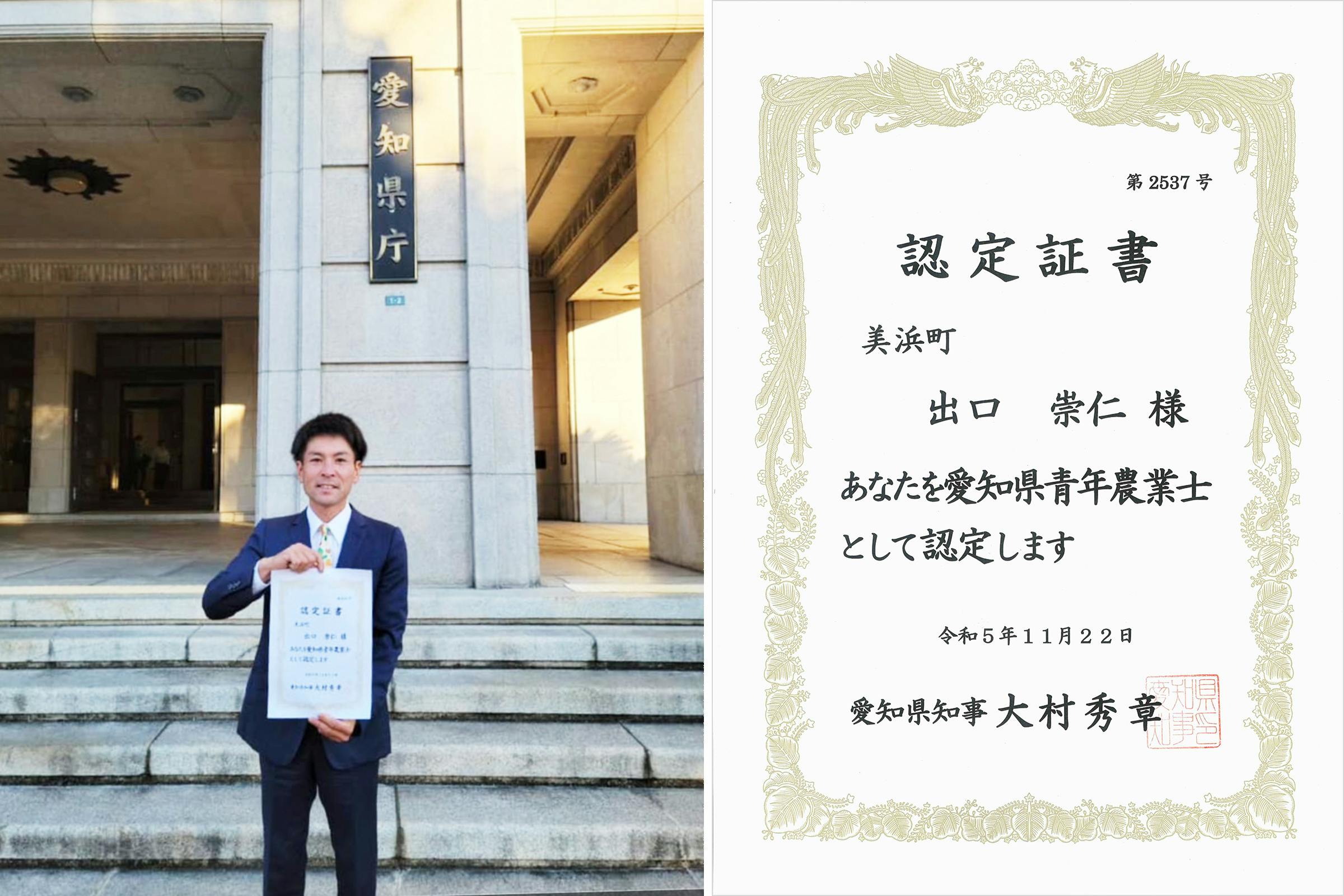

そのような活動が認められ、昨年2023年には次代の中核的農業者を目指す農業青年として「青年農業士」としての認定証書を愛知県知事から授与されました。授与式では、「地域において先進技術の導入など、他の農業青年の模範となる経営に取り組み、農業の発展のために寄与していきたい」と愛知県知事に話をさせていただきました。

これから農業を始める若い人たちの見本となる農業士として歩み続けます。

出口崇仁農園は、人参生産からスタートした農家です。最初の頃は飲食店や私のFacebookでお友だち登録していただいた方が主にお客様でした。ところが、毎年人参を販売していると、癌など病気を患った方からお問合せいただくことが多くなりました。

また、癌に人参が良いという話は昔から耳にしていましたが、人参を買っていただくお客様から出口崇仁農園の人参で「人参ジュース」を作ってほしいというお声を多数いただくようになり、2年の開発期間を経て2019年から人参ジュースを販売することになりました。

人参ジュースは、おかげさまで本当に多くの方々にご購入いただくことができ、3反(900坪)くらいしかなかった畑を3年で8倍まで広げることができました。

そして昨年からは有機栽培米のお米を生産し、「世界に一つだけのお米」という商品名で販売したところ生産した約4トン分のお米は数ヶ月で完売となり、召し上がっていただいたお客様からは・・・

◎子供のころ大好きだったお米の味を思い出し主人と一緒に自然と笑顔になりました。

◎噛めば噛むほど甘味が出てきて美味しかった。

◎おかずがなくてもご飯だけで何杯も食べられるくらい美味しかった。

といったような嬉しいお言葉をいただきました。

お米を販売してみて分かったことは、多くの人が安心安全でおいしいお米を求めているのだと。日本人が昔食べていたような、「百姓が丹精込めて育てる」なんだか懐かしさを感じる、本来のお米の味がするお米を求めているのだと知りました。

そのような昔ながらの安心安全でおいしいお米を地域の子供たちにも食べてもらいたいという気持ちから、私たちの農園では地域の保育園や子ども食堂などに、お米をはじめとする農産物や野菜の苗などを寄贈させていただいております。

[寄贈した施設紹介(一部)]

◎あったかクラブ(子ども食堂)

◎ふぁみりー基地(子ども食堂)

◎ふるふるキッチン(学生食堂/子ども食堂)

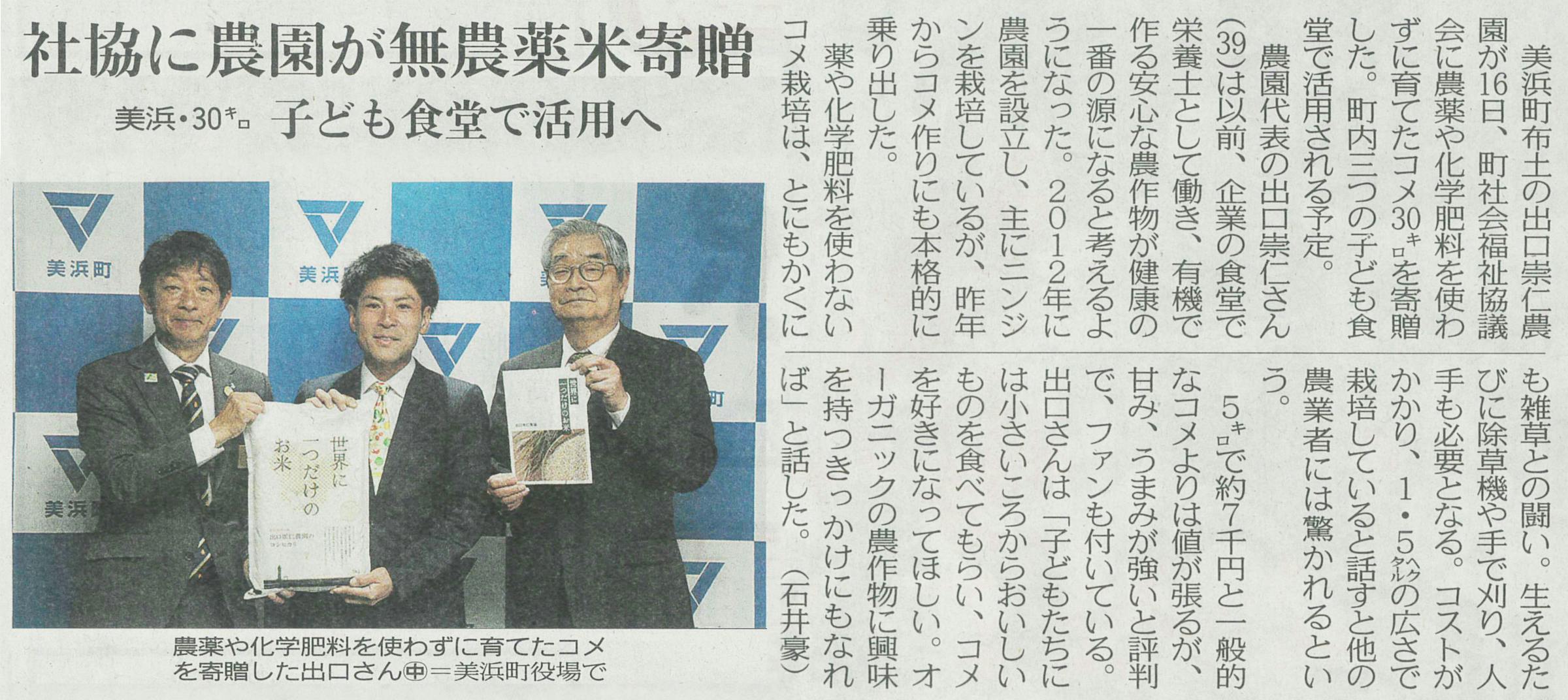

※社会福祉協議会経由で子ども食堂に寄付させていただきました。左側は美浜町長。右側は社会福祉協議会の会長になります。

※社会福祉協議会経由で子ども食堂に寄付させていただきました。左側は美浜町長。右側は社会福祉協議会の会長になります。

◎美浜町立布土保育所

◎美浜町立野間保育所

◎美浜町立上野間保育所

◎美浜町立河和保育所

◎美浜町立奥田保育所

※保育所には人参ジュースや苗などを寄付させていただきました。

また、私たち農園の取り組みは地元中日新聞にも掲載されました。

※中日新聞 2024年4月17日朝刊

※中日新聞 2024年5月18日朝刊

※中日新聞 2024年5月18日朝刊

皆さまからご支援いただいた資金の使い道は、お米40haの有機農地を広げるため以下の内容の一部に使用させていただきます。

[農機具]

・トラクター60馬力:900万円

・代掻きアタッチメント:150万円

・畦塗り機:200万円

・苗を運ぶアルミ:10万円(96枚分)

・田植え機:300万円

・手押し除草機100万円(5台分)

・収穫コンバイン:1,000万円

・コンバイン移動トラック:350万円

・農地賃借費:300万円(新規30ha分)

--------------------------------------

合計:約3,400万円

稲作では機械設備を整えることは必要不可欠です。資金使途をご理解いただき、そしてクラウドファンディング終了後の情報発信も数年かけて行う決意ですので、何卒よろしくお願いいたします。

リターンは各種ご用意しています。いずれにしても、私たちが生産する農産物を一緒に楽しんでいただき、そしてこれからの私たちの活躍を一緒に応援していただけたらと思います。

ですので、リターンは出来るだけ私たちが生産したお米や野菜など、出口崇仁農園の農産物をお届けしたいと思います。

実施スケジュールですが、2024年9月6日(金)〜10月20日(日)まで実施させていただきます。まず、皆さまから応援を頂いたのちに、お米は新米となる令和6年度産を2024年10月から順次発送いたします。

尚、農産物ですので、収穫時期があり少しお待ちいただく場合もありますが、お届けするまで情報発信を定期的に行いますので、ぜひお楽しみに!

また、出口崇仁農園の水田100坪オーナー権及び300坪オーナー権のリターンについては、2025年の収穫後になります。農業体験という貴重な機会もご用意していますので、ぜひご活用ください。(玄米、白米の種類や配送方法などは、メールにてご相談いただけます。)

同時に、稲作の機械設備の購入について具体的な活動を開始します。2024年10月から40haの農地取得に向けて動きます。2027年12月までに40haを生産できる農機具がそろうよう取り組んで参ります。

私ごとですが、私には一人の息子がいます。

長男である息子が無事に生まれるまでに妻は3回の流産を経験しました。流産のたびに妻は激しい痛みに苦しみ、悲しむ妻の姿を見て、何もしてやれない自分の無力さを痛感するばかりした。

私たち夫婦は、これ以上お腹の赤ちゃんを失う悲しみをあじわうのは耐えられませんでした。「子どもはあきらめよう」と私は妻に告げました。

それから月日が流れ、失意のどん底にあった私たちの前に、繁殖事業のため福井県越前市で放鳥されたコウノトリのゆめちゃんが私たちの美浜町に現れたのです。

奇しくもこの日は妻の誕生日で、しかも私たちふたりの6回目の結婚記念日でした。この不思議な偶然に私たちは興奮し、もう立ち直れないと思うほどの悲しみと苦しみの中にあった私たちの心に、再び希望という名の灯りを灯してくれたのです。

そして、ゆめちゃんとの出会いから1年後に4度目の妊娠が発覚しました。

嬉しい反面、「またダメだったら」と不安が頭から離れませんでしたが、2018年9月に無事にコウノトリが我が家に赤ちゃんを運んできてくれたのです。生まれた瞬間は恥ずかしいくらい号泣していました。

私たちが農業を営んでいる愛知県美浜町は、コウノトリが舞う自然豊かな場所です。

そして「赤ちゃんを運んで来る鳥」として言い伝えのあるコウノトリは、生態系ピラミッドの頂点に立つ鳥です。コウノトリが野生で生きていくためには、餌となる昆虫や魚、カエルなどの生き物が生息している環境が必要です。

私たちの農業は、命の食材を育てる「生命産業」です。

コウノトリの餌となる生き物の命も同時に育み、コウノトリが安心して羽を休め、餌のついばめる環境を守り続けたい。農業を通じてコウノトリが空を舞う美浜町の美しい自然環境を次世代に継承していくことは私たちの大切な使命だと考えています。

そして、そのような自然環境にやさしい農業の取り組みが、「全国の子どもたちに安心安全でおいしいお米を」を食べてもらえる社会につながっていくと考えています。

まだまだ小さい農園ですが、未来の子どもたちのために日本中のお米をオーガニックにするという目標を達成するために、私たちはチャレンジし続けていきます。

もし私たちの想いや農業の取り組みに共感していただける方は、ぜひご支援をよろしくお願いいたします!

最新の活動報告

もっと見る「草との格闘」“美味しいお米”を届けたい・・!

2025/07/17 20:00こんばんは!出口農園です。いつも温かい応援を、本当にありがとうございます。今回は、無農薬のお米づくりの“山場”とも言える「除草作業」についてご報告いたします。田んぼに生える草を放っておくと、稲に行き渡るはずの栄養分が草に取られてしまい、稲が十分に育たず、収穫量がぐっと減ってしまうおそれがあります。そのため、多くの農家さんでは除草剤を使って、草を生やさない工夫をされています。実際、目の前で除草剤の効果を見ていると「これは魔法か・・・?」とすら思ってしまうこともあります。稲だけを残して、他の草はすべて枯れていくのですから。文明の力、化学の進歩のすごさを思い知らされます。でも、私たちが目指すのは、農薬も除草剤も使わない、自然の力で育まれた逞しくて美味しいお米です。だからこそ、どれだけ大変でも、私たちは手を使い、機械を使い、根気強く草と向き合っています。この地域では珍しい乗用型の除草機や、エンジン式の手押し除草機など、様々な道具を駆使して草を取り除いていきます。↓↓こちらの写真は乗用型の除草機です。↓↓こちらはエンジン式の手押し除草機です。田んぼで作業していると、近所の方から「それ、何の機械?」と声をかけられることも。「除草剤を使わない稲作をしているんです」とお話しすると、「そんな機械があるんだね」と驚かれます。また、田んぼの縁(畦道)や脇道にも草はどんどん生えてきます。こちらも2週間に一度は草刈りを行わないと、見た目だけでなく、虫の住処となり、稲に悪影響が出てしまいます。私たちの稲作は、言ってみれば「地道の積み重ね」です。一つひとつの手間には意味があり、時間をかけて向き合った分だけ、稲も応えてくれる。そんな実感を日々の作業の中で、何度も味わっています。次回は、稲づくりの大切なステップ「中干し」についてご報告いたします。どうぞ引き続き見守っていただけたら嬉しいです。皆さまの応援が、私たちの原動力です。本当に、いつもありがとうございます。 もっと見る「草との真剣勝負」無農薬稲作の舞台裏!

2025/07/15 20:00こんばんは。出口農園です。今回は、無農薬でのお米づくりにおいて、最大の難所とも言える「草」との向き合い方について、ご報告いたします。一般的な稲作では、田植えの前後に除草剤を撒いて草を抑えますが、私たちは農薬や除草剤を使わずに栽培しています。そのため、草をいかに生やさず、稲を守り育てていくかが、とても大きな課題になります。草の発芽を防ぐには、「田んぼにしっかり水を張っておくこと(深水管理)」が基本中の基本。田植え後、私たちは毎日すべての田んぼを巡回して、水が抜けていないかを細かくチェックしています。とはいえ、田んぼごとに状況は本当にさまざまで・・・。バルブをひねればすぐに水が出る恵まれた場所もあれば、ポンプを使って一所懸命くみ上げなければならない場所もあります。水が抜けていく原因の一つが、ザリガニなどの生きものが開けてしまう小さな穴。これが曲者で、水はどんどん抜けていき、見回っていないと、知らないうちに土が乾いてしまいます。そうすると草の種にスイッチが入り、あっという間に芽が出て、生育途中の稲の大敵になってしまうのです。だから私たちは、水の音を聞き分けたり、田んぼの表面を目で観察したり、穴を探し当てて、スコップなどで塞ぎ、また次の田んぼへ見回っていく・・・。田んぼとの“対話”のような日々を繰り返しながら、稲の居心地のよい環境を整えています。今年は昨年の5倍、約10町歩の田んぼを耕作しており、初めて経験するトラブルにも直面していますが、「このお米が、未来の子どもたちの給食に届くかもしれない」そんな希望を胸に、一歩一歩進んでいます。次回は、そんな草との本格的な格闘戦「除草作業」の様子をご報告させていただきます。ぜひ、楽しみにお待ちください!!いつも応援してくださる皆さまに、心からの感謝を込めて。 もっと見るご支援のおかげで今年の田んぼは5倍に拡大!

2025/07/14 17:00こんにちは!出口農園です。このたびはクラウドファンディングにて温かい応援とご支援をいただき、誠にありがとうございました。5月以降、怒涛の田植えシーズンに突入し、毎日土や水と向き合っているうちに、あっという間に季節が進み、梅雨も明け、夏の日差しが本格的になってきました。活動のご報告が遅くなってしまったこと、まずは心よりお詫び申し上げます。おかげさまで、今年は約10町歩(10ヘクタール)という過去最大規模の田んぼに無事、田植えを終えることができました。これは昨年の5倍の広さです。私たち農園にとっても大きな挑戦でしたが、それを支えてくださったのは、間違いなく皆さまのご支援と励ましです。正直に言いますと、田んぼの管理は、田んぼ一つ一つがまるで違う生きもののようです。「ここの田んぼは水がすぐ抜けるから、朝と夕方にしっかりチェックを・・・」「こっちは水を溜めた時、ズボッと足が深くハマるほど深いから、乗用の除草機ではなく手押しの機械でやらないと・・・」など、毎日ひとつひとつの田んぼと向き合いながら、土屋稲の声に耳を澄ませるようにして作業を進めてまいりました。稲は、静かに、でも確かに成長しています。その姿を見つめるたびに、「このお米が、いつか子どもたちの給食や、たくさんの方の食卓を笑顔にしてくれる日が来るんだ」と思い、胸が熱くなります。これから数日にわたり、皆さまに私たちの「お米づくりの舞台裏」を少しずつご報告させていただきます。まずは「水の管理」について。命の源でもある水が、稲にどれほど大切な存在なのか。そのことをお伝えしたいと思っています。どうぞ楽しみにお待ちください。改めて、深く、心からの感謝を込めて。皆さまのご支援が、今の稲たちを育て、私たちの希望を広げてくれています。いつも本当にありがとうございます。 もっと見る

コメント

もっと見る