NPO法人にいがた食の図書館の紹介

当法人は、新潟の食文化を次世代へ繋ぐことを目的に、2024年2月に設立いたしました。

2021年6月15日に開館した「本間文庫にいがた食の図書館」の運営とともに、併設のブックカフェ「つきうえ」で途絶えそうな郷土料理や、県内各地の個性あふれる地酒などを提供し、その魅力を発信しています。

図書館は新潟市中央区本町通一番町、大正元年創業の銭湯いずみ湯の向かい(小路を挟み)にある

図書館は新潟市中央区本町通一番町、大正元年創業の銭湯いずみ湯の向かい(小路を挟み)にある

新潟市中央区本町通一番町にある本間文庫にいがた食の図書館の内観

新潟市中央区本町通一番町にある本間文庫にいがた食の図書館の内観

現在は文化庁の令和6年度「食文化ストーリー」創出・発信モデル事業として、新潟を代表する郷土料理の「のっぺ」調査および継承、発信事業を行っています。

また、カフェでは完全予約で郷土料理ランチを提供し、さまざまな料理のストーリーを伝えています。

郷土料理ランチ。西蒲区旧西川町の麩ずし、佐渡のせんぞうぼうそば、のっぺ、昆布巻、季節の漬物やおかずをセットに

郷土料理ランチ。西蒲区旧西川町の麩ずし、佐渡のせんぞうぼうそば、のっぺ、昆布巻、季節の漬物やおかずをセットに

「本間文庫にいがた食の図書館」の「本間」の名称は、新潟県を代表する食文化研究家の本間伸夫さんの姓からいただきました。この図書館の1000冊を超える蔵書や資料、論文は本間伸夫さんから寄贈されたものです。本間さんはNPO法人の名誉理事も務められています。

アパートの押し入れを改装して造った3層式のスライド書棚に並ぶのは本間伸夫さんの蔵書

アパートの押し入れを改装して造った3層式のスライド書棚に並ぶのは本間伸夫さんの蔵書

本間伸夫さんのご紹介

本間さんは1931(昭和6)年に佐渡市の旧畑野町で生まれました。新潟大学農学部卒業後、加茂市の新潟食品研究所(現新潟食品研究センター)で大豆発酵食品の研究に携わり、県内の醸造メーカーへの技術指導などに積極的に赴きました。その当時に開発したのが、現在でも県内メーカーなどで採用されているみそ造りの「半煮半蒸」の技術です。

1963(昭和38)年に県立新潟女子短期大学設立を機に、食品学教師として赴任。同短大の調理学担当の渋谷歌子さんと共同で、「のっぺ」や雑煮などの郷土料理をはじめ、新潟の食生活をテーマに多数の研究を行い論文を発表しました。これらの論文は現在でも貴重な資料として多くの方々に活用されています。

1980(昭和55)年ころ、日本の食生活を知る書籍として知られている『聞き書 食事シリーズ』(農文協発行)の新潟版の編集委員長を務め、渋谷さんはじめ9名の編集執筆者で大正時代終わりから昭和初期の食事の調査。その結果を『聞き書 新潟の食事』をまとめました。

1997(平成9)年に県立女子短期大学退官後、複数大学で非常勤講師を務めながら、JR東日本の新幹線車内誌『トランヴェール』や新潟日報などへの執筆をはじめ、新潟の食文化を研究し続け多忙な日々を送りました。

新潟日報の連載をまとめた『食は新潟にあり』を2008(平成20)年に発行、翌年には二刷が、2010年には増補改訂版が発行されました。

93歳になる現在でも新潟の食への好奇心は変わらず。休日には息子さんたちと喫茶店で大好きなコーヒーを嗜んだり、新たな美味しい店との出会いも楽しんでいます。読書や執筆活動も精力的に行っています。

ご自宅の書斎にて。パソコン2台を操り調査、執筆活動を行う本間伸夫さん

ご自宅の書斎にて。パソコン2台を操り調査、執筆活動を行う本間伸夫さん

プロジェクト立ち上げの背景

「本間文庫にいがた食の図書館」では、本間さん寄贈の書籍を閲覧しながら、新潟の食体験が楽しめます。

本間さんの90歳の誕生日である2021年6月15日に開館したこの図書館を通して、本間さんは代表著書『新潟の風土・食・文化・食文化 食は新潟にあり』が、いかに多くの人に愛読され、新潟の食を知る1冊として活用されているのかを改めて知ることとなりました。

本間さんの代表作『食は新潟にあり』(新潟日報事業社、現・新潟日報メディアネット発行)

そして、改めて自身の著書を読み返したときに、10数年間に新潟の食は大きく変化していることを実感し、現在の新潟の食をまとめ直す必要があると強く感じ、現代の新潟の食を見つめ、客観的なデータも入れながら、新たな1冊にまとめあげることを決断。

『新・食は新潟にあり』の執筆を開始しました。

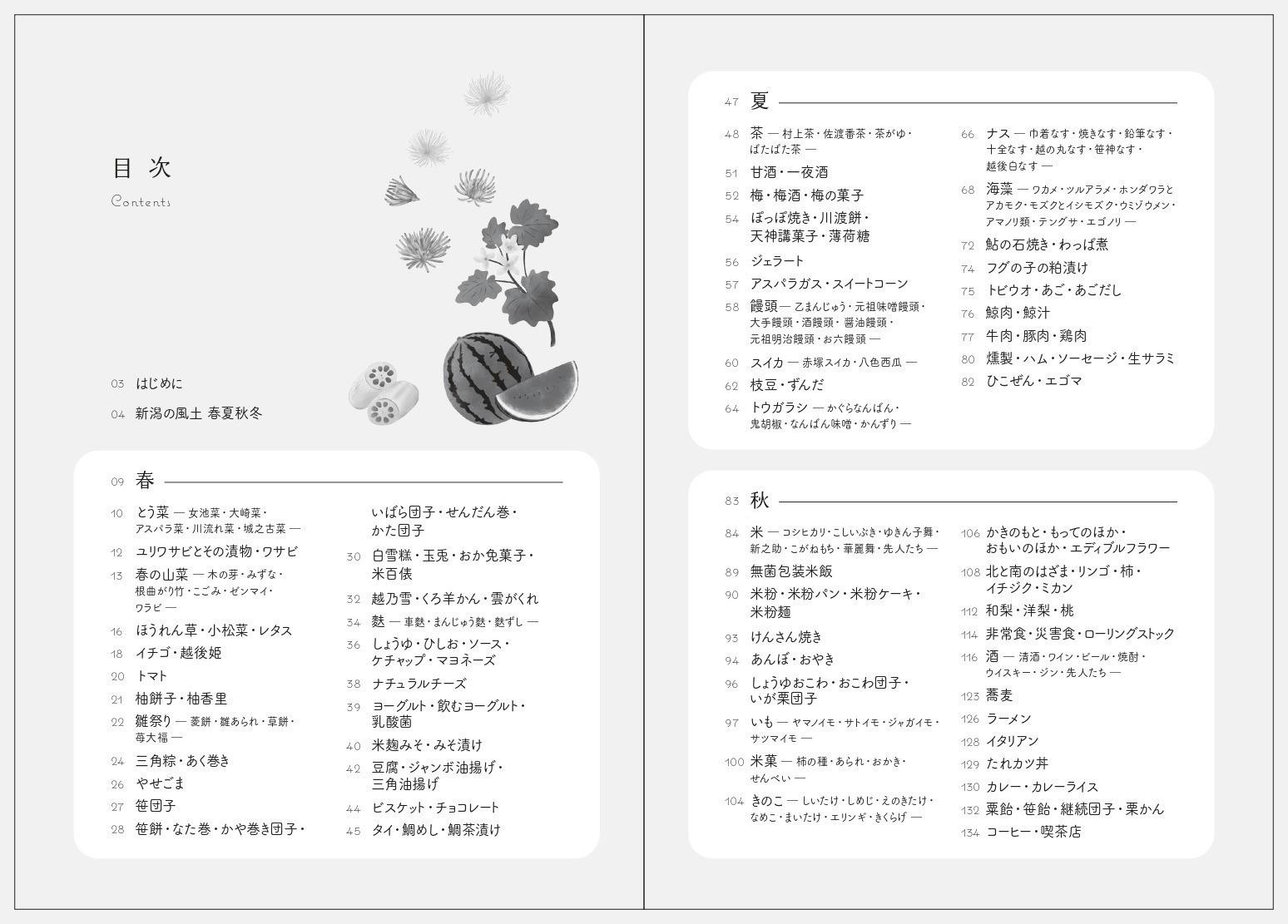

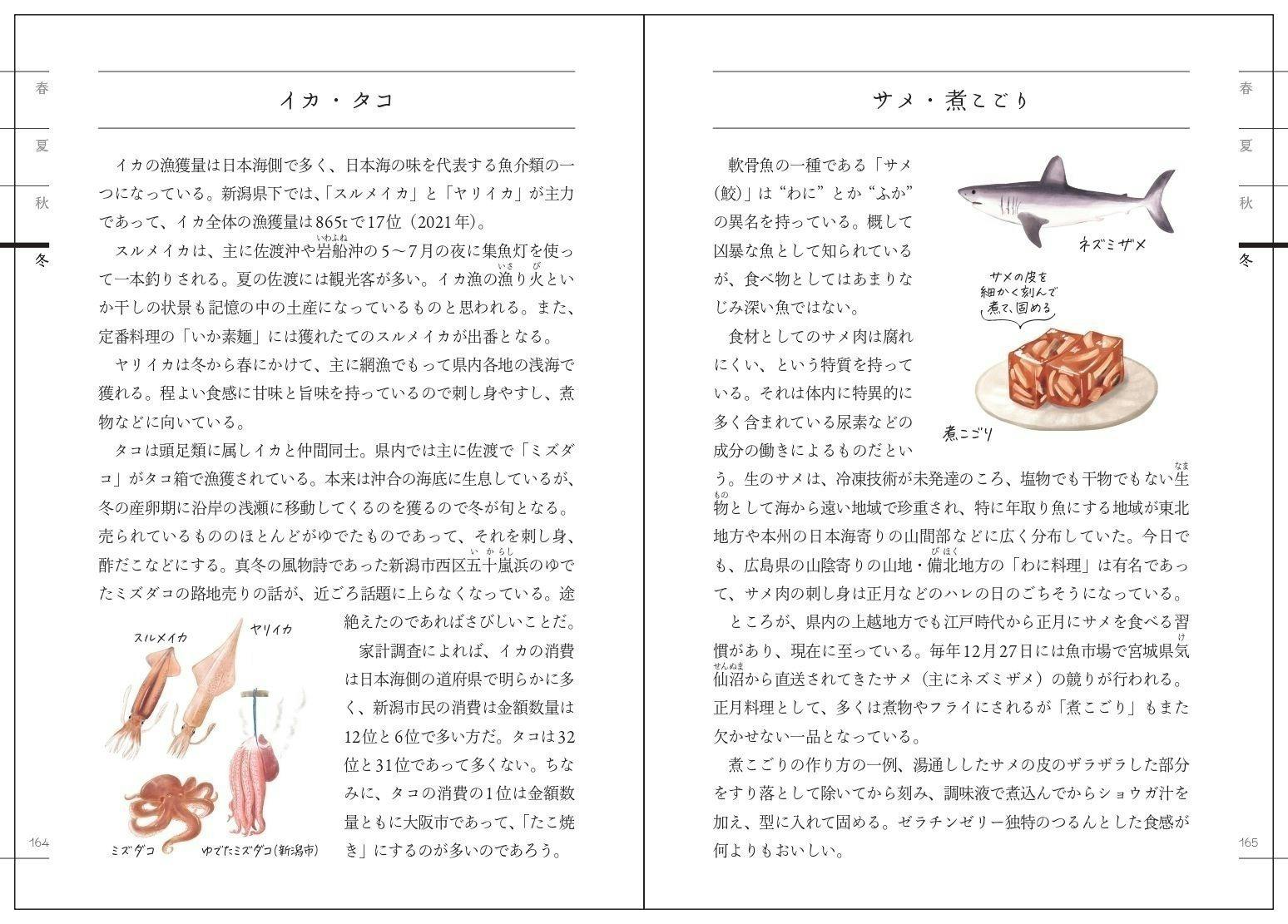

新著では、新潟の食を語る上で欠かすことができない食材や郷土料理、加工品などを四季ごとに分類し、70余年新潟の食を見つめ続けてきた本間さんの視点から全85項目について紹介しています。

2024(令和6)年12月、令和の新潟の食を知るためのバイブルともいえる1冊が仕上がりました。

『新・食は新潟にあり』のカバー。カバーイラストの下絵は、地図を読み解くのが大好きな本間さんが手がけた。

『新・食は新潟にあり』のカバー。カバーイラストの下絵は、地図を読み解くのが大好きな本間さんが手がけた。

カバーと表紙、そして本文の挿絵は、『食は新潟にあり』と同様に、イラストレーターの大浜綾子さんが担当しました。大浜さんならではの、リアルな中に温もりを感じるイラストが、新潟の食べ物への愛着がより深まります。 越後姫

越後姫

新潟市・田中屋本店の「笹団子」

新潟市・田中屋本店の「笹団子」

本間先生の文章と大浜さんのイラストを洗練されたデザインで1冊にまとめ上げてくださったのは、東京在住のデザイナー、戸坂晴子さんです。全体の流れ、読者にとっての読みやすさ、カラーページとモノクロそれぞれのよさを生かした戸坂さん流のデザインも、この本の大きな魅力となっています。

プロジェクトへの思い

『新・食は新潟にあり』はNPO法人の会員でもある新潟市の出版社、株式会社ニールから発行します。書店販売も2025年2月8日から開始予定です。しかしながら、版元は小規模出版社であり、大手出版社のような販売力を持っておりません。

この本を通して、新潟の食文化の現状と魅力を多くの人に伝えたい!

この思いのもと、NPO法人にいがた食の図書館として今回のプロジェクトを立ち上げました。書店販売だけではなく、新潟の食に関わっている方、興味のある方、新潟の食べ物のファンなど、新潟県内外、国内外のざまざまな方に、本間伸夫さんの新著『新・食は新潟にあり —新しい食と伝統の食―』を知っていただき、届け、活用していただきたいと願っています。

プロジェクトの内容

今回のプロジェクトでは、返礼品として本間伸夫さんの新著をお送りします。それとともに、今回新たに描いていただいた大浜綾子さんのイラストによるオリジナルグッズをリターンとしてお届けします。

ご支援により、多くの方に本を読んでいただくとともに、ポップなどの販促物の制作や、広告による発信なども行っていきたいと考えています。

リターンについて

書籍とともにお届けするリターン品として、オリジナルグッズ(ポストカード、マスキングテープ、トートバッグ)と本間先生の著書をご用意いたしました。

オリジナルポストカード10種類

オリジナルポストカード10種類

スケジュール

2月8日 書籍店頭販売開始

2月28日 クラウドファンディング終了

3月上旬 リターン発送

3月中旬 ポップ等販促物制作

最後に

本書の「まえがき」に認められている、この本に託した本間伸夫さんの思いをご紹介します。

皆さま、ご支援をよろしくお願いいたします。 NPO法人にいがた食の図書館

最新の活動報告

もっと見る出版記念会開催/新潟日報書評掲載のお知らせ

2025/05/13 10:51こちらの活動報告は支援者限定の公開です。

コメント

もっと見る