皆さん、こんにちは。

今回は、唐に渡り才名を馳せた日本人についてのお話です。

『旧唐書(くとうじょ)日本国伝』には、長安三年(703年)に唐に遣わされた、大臣の朝臣真人(『新唐書』によれば「朝臣真人粟田」)についての記述があります。

日本では、701年に『大宝律令』が完成していますが、粟田真人(あわたのまひと)は、その作成に参加した学者であり、唐の官品制にも通じていました。『唐書』に記載されているのは、その二年後の様子です。

『旧唐書』には、朝臣真人は、唐の戸部尚書(こぶしょうしょ、戸部は戸口や租税を司る役所、尚書はその長官)のように、冠をかぶり、紫袍を身にまとい、腰には絹の帶を結んでいました。真人は経書と史書に通じており、文章がうまく、立ち居振る舞いは立派でした。則天(則天武后)が麟徳殿で彼のために宴を開き、司膳卿の位を授け、放ちて本国に帰した、と記されています。

「真人は好んで経史を読み、属文(しょくぶん、文章をつづる)を解し、容止温雅。則天之を麟徳殿に宴し、司膳卿を授け、放ちて本国に還す。」、と。

猪口篤志先生は『日本漢文学史』の中で、「唐人はその容止閑雅なるを見て、東海君子国の使者に背かずと称賛した。」と述べています。

また、阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)も同時代の人物です。開元(かいげん)元年(713年)、玄宗が即位しました。玄宗皇帝は、晩年、楊貴妃におぼれて国政を顧みなくなりましたが、初期には賢臣を用いて「開元の治」と言われる唐の最盛期を作り上げた名君でした。仲麻呂が入唐(にっとう)するのは、玄宗皇帝即位の四年後の事です。

阿倍仲麻呂は、701年頃に生まれました。これは、詩仙と呼ばれた李白とほぼ同い年です。716年に十六歳で、吉備真備(きびのまきび)と共に唐に渡りました。玄宗皇帝に仕え、名を朝衡(ちょうこう、『新唐書』によれば朝衡、『元本分類補注 李太白詩』によれば晁行)と改めました。

753年、帰国のために蘇州から出航しましたが、船は暴風雨に遭い、安南(ベトナム)に漂着しました。仲麻呂は王維・李白(701年~762年)等文人とも交流がありましたので、同い年で、共に宮廷に仕えたのでしょう、難破の知らせを受け、悲嘆にくれる李白の絶句が残っています。

晁卿行を哭す 李白 哭晁卿行 李白

日本の晁卿 帝都を辞し 日本晁卿辞帝都

征帆一片 蓬壷を繞(めぐ)る 征帆一片繞蓬壷

明月帰らず 碧海に沈み 明月不帰沈碧海

白雲愁色 蒼梧に満つ 白雲愁色満蒼梧

日本の晁行は帝都に別れを告げ

旅の船が一艘 神仙の住む蓬莱山をめぐる

明月の如き晁行は帰らず 蒼い海に沈み

(舜帝が亡くなった時のように、蒼梧は舜帝が亡くなった地 )

白雲は愁いをおびて蒼梧の山に立ち込めた

百人一首にも取られている「天の原ふりさけみれば春日なる三笠の山に出でし月かも」は、『今昔物語集 巻第二十四』では、仲麻呂が帰国するというので、明州(中国浙江省寧派のあたり)の浜辺に人々が見送りに集まった時、夜になり、月が明るく輝くのを見て詠んだ事になっています。遣唐使は、出発の前に、三笠山に旅の平安を祈願する習わしがあったというので、それをふまえたのかもしれません。阿倍仲麻呂は、767年に長安に帰りつき、唐の朝廷にも認められ、日本からの遣唐使の世話にも努め、五十年を異国で過ごし、称徳天皇の神護景雲四年(770年)、七十歳で客死しました。

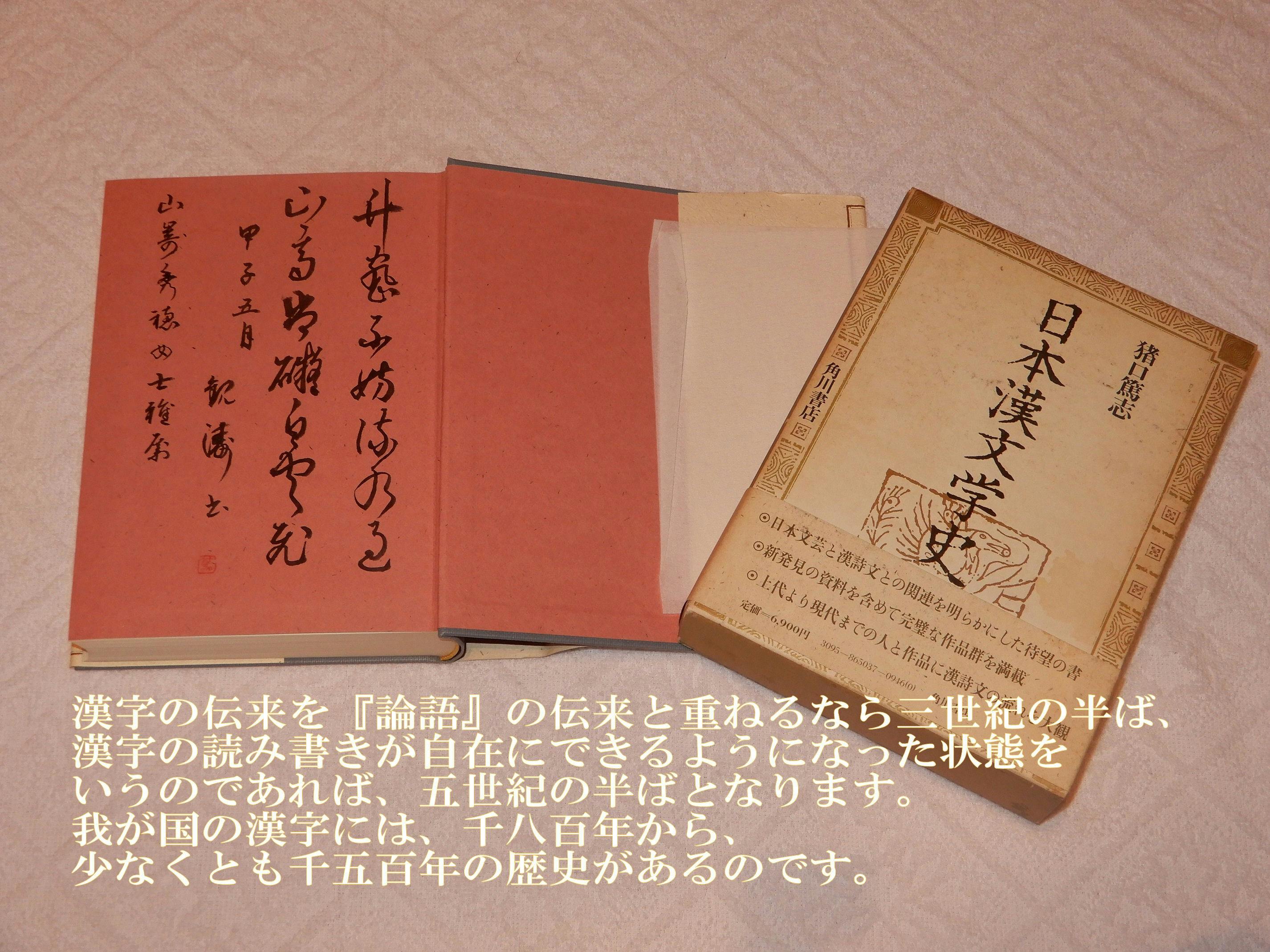

さて、都の長安から多くの留学生によって、直接日本にもたらされた物が「漢音」です。この場合の「漢」とは、漢字・漢文と同様に中国を指しています。「呉」と「漢」の意味からも、二つの関係は窺えますが、我が国で「呉音」と「漢音」の関係が明らかにされるのは、桓武天皇の御世の事です。猪口先生の『日本漢文学史』には、次のように書かれています。

「桓武天皇の即位(七八一)より源頼朝が幕府を開くまで(一一九二)のほぼ四百年を平安時代という。桓武天皇はまだ登極せられない以前は山部親王と申し上げたが、深く儒教を好み、これに精通され、一時大学頭とならせられたことがある。即位せられるに及んで、鋭意政治を釐革(りかく、改革の意)し…、延暦十一年(七九二)七月には葬儀の奢靡(しゃび)を禁ぜられるなど、前代の弊を改めさせられた。そして、この年の十一月、諸学士に詔して漢音を学習せしめられた。山崎美成の『好古録』によれば、『日本紀略』に、

延暦十一年、閏十一月辛丑、敕スラク、明經ノ徒ハ、呉音ヲ習フベカラズ。發聲誦讀、既ニ訛謬ヲ致セリ。漢音ヲ熟習セヨ。

とある。唐との交流が頻繁なため、長安・洛陽方面の音が標準語と見られるに至り、当時乱れていた発音を正されたものと思われる。そして翌十二年四月二十八日、制して、

今ヨリ以降、年分度者、漢音ヲ習フニ非ザレバ、得度セシムル勿レ

(『類聚国史』)

といわれた。

元来、奈良朝のはじめまで、漢文は音読して後に通釈講義した…ただ桓武天皇の時に至って、仏典は呉音、漢籍は漢音を以てよむという制度が確立せられたのである。」

本来、延暦(えんりゃく)十一、十二年に関する記述は、六国史の一つである『日本後紀』に書かれていなければならないのですが、残念なことに、同書には平安遷都前後の記録が欠けています。そこで、その欠を補っている『日本紀略』(新訂増補『国史大系』第十巻)に従って、二つの詔令を補足すると次のようになります。

先ず「延暦十一年、閏十一月辛丑、敕スラク、明經ノ徒ハ、呉音ヲ習フベカラズ。發聲誦讀、既ニ訛謬ヲ致セリ。漢音ヲ熟習セヨ。」

と言うのは、延暦十一年は、十一月が二度あって、勅命が発せられたのは、二度目である閏十一月。「辛丑(かのとうし)」は二十日なので「閏十一月二十日」の事。明経(みょうぎょう)の徒とは、大学寮で漢文の経書を学ぶ学生の意で、誦讀(しょうどく)とは節を付けて読む事。音読して後に通釈していました。延暦十一年には既に、呉音は誤りが多かったのでしょう。「漢音ヲ熟習セヨ」の部分は、『国史大系』本では「宜シク漢音ヲ熟習スベシ」とあって、大学寮で経書を学ぶ者は、漢音を心を込めて学ぶべきである、という意味になります。

続く延暦十二年(793年)には仏典を読むときにも「漢音」で学習するよう命令が下っています。『国史大系』本には「四月丙子、制」と書かれており、「丙子(ひのえね)」は二十八日なので「四月二十八日」の事。

今ヨリ以降、年分度者、漢音ヲ習フニ非ザレバ、得度セシムル勿レ

得度(とくど)とは出家をする事。年分度者(ねんぶんどしゃ)とは、毎年の得度者になるための合格枠で、当時、僧侶になるためには政府の許可が必要で、戒律を学び、認定試験を受け、合格しなければなりませんでした。その試験に、漢音を学んだ者でなければ合格させない、というのです。

延暦十一、十二年に、儒教の教書だけではなく、仏典も「漢音」を正規の字音と定める命令が発せられました。しかし、仏教は奈良時代以前から広まっており、経典を読むときには相変わらず「呉音」が使われました。そのため「漢音」は、完全には「呉音」に取って代わることができないまま、現在に至っています。桓武天皇が、唐の長安を模して、都を平安に定める前年の事です。

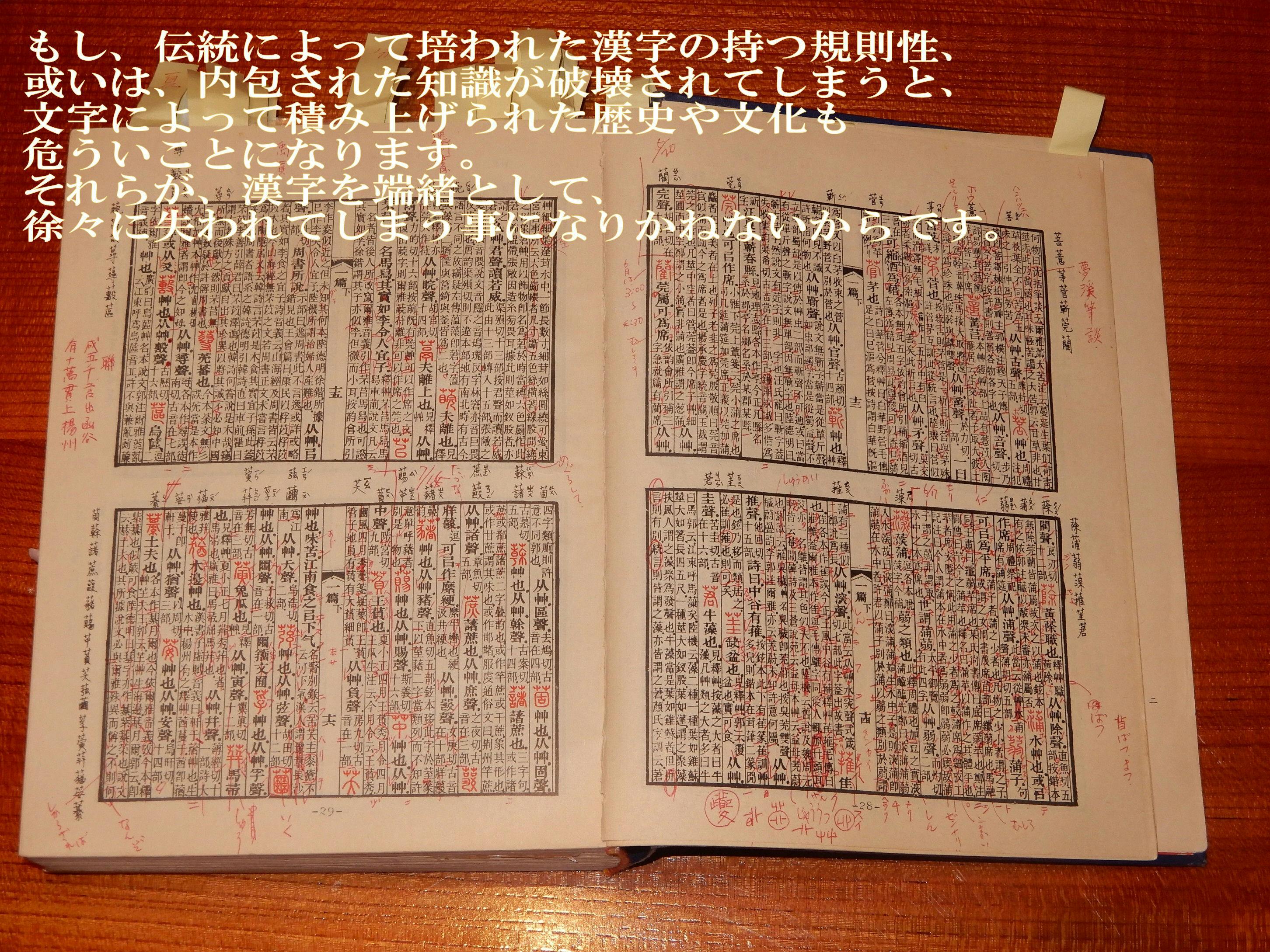

さて、この様な背景なので、基本的には「漢音」も「呉音」も、古い時代の中国語の音が日本に入って来た物なのですが、『漢和辞典』の漢字の音は、耳で聞いた物を、いい加減に辞書に採用しているわけではありません。

しかし、その話はまたの機会に。

今夜はこのへんで失礼します。

本日が皆様にとって、好い一日でありますように。