はじめに

埼玉県熊谷市の「源宗寺護持会」代表の藤井利枝と、地域文化財の修復や保護の支援をおこなっている「株式会社文化財マネージメント」の宮本晶朗です。

このプロジェクトは源宗寺護持会の藤井と(株)文化財マネージメントの宮本が共同で実施しており、令和3年(2021)に実施した「平戸の大仏|熊谷市に江戸時代から伝わる3.5mの仏像を修復したい!」に続く第2弾のクラウドファンディングです。

埼玉県熊谷市の平戸にある源宗寺には、「平戸の大仏(おおぼとけ)」として知られる2体の巨大な仏像が伝わっています。

像の高さは3.5m、台座を含めると4mほどにもなる木造の仏像で、江戸時代初期の寛文三年(1663)に制作されました。

埼玉県内の木造寄木造の仏像としては最大級の大きさであり、熊谷市の文化財にも指定されています。

平戸の大仏:向かって右側が「薬師如来坐像」、左側が「観世音菩薩坐像」

平戸の大仏:向かって右側が「薬師如来坐像」、左側が「観世音菩薩坐像」

県内有数の文化財ともいえる像ですが、経年劣化によって構造の上の危険が大きいことが判明したため、修復する必要が生じました。

修復は2期に分けて計画し、第1期は令和3年に実施し、構造の補強など像内部の作業を中心に修復を行いました。

その修復費用の一部は、クラウドファンディングを通じて皆さまからいただいたご支援によって賄うことができました。

さらに、第1期の修復中に像内から銘文が発見され、制作年や仏師が明らかとなりました。

今回は第2期の修復として、失われていた部分の復元を中心に行い、修復を完成させる予定です。

地域の貴重な文化財を後世に遺すために、皆さまのご協力をどうぞよろしくお願いいたします!

源宗寺と大仏について

源宗寺は、江戸時代初めの正保年間(1645~1648)に平戸村の名主を務めていた藤井雅楽之助によって創建されたとされます。

本尊は薬師如来像と観音菩薩像の2体の大仏で、寛文2年(1662)に初代住職・源宗によって本堂と同時に建立されたと考えられてきました。

文化・文政期(1804~1829)に編集された地誌『新編武蔵風土記稿』にも、源宗によって制作されたと記されています。

大仏は、目の病気や馬の病気を治すといわれ、病気平癒を願う参拝客を集めました。

正徳3年(1713)には大仏が破損したために修繕がおこなわれたことが墨書からわかっています。

修繕費用は周囲の村々から支出されており、近隣から多くの信仰を集めていたことが推察されます。

明治時代の一時期には廃寺になるなど衰退することもありましたが、源宗寺と大仏は護持会を中心に護られ、地域の人々に信仰されて今日に至っています。

近年、像が安置されている本堂の老朽化が進み、像の保存にも支障が生じ始めたため、建て直しが計画されました。

それに伴い像の状態調査を行った結果、本堂だけでなく像も経年劣化による老朽化が著しいことが判明しました。

像の構造は多くの角材を寄せ合わせたような形になっています。

経年劣化によってそれら角材の接合が緩んでいることが特に大きな問題で、このままでは将来的にはバラバラになってしまうこともありうる状態でした。

観音菩薩像の木寄せ構造概略図(左)と内部の状態(右)(吉備文化財修復所提供)

観音菩薩像の木寄せ構造概略図(左)と内部の状態(右)(吉備文化財修復所提供)

そのため、本堂の立て直しと合わせて、像を修復する必要が生じたのです。

修復全体の計画

仏像などの文化財の修復には、高い技術と専門性が必要です。

そこで、埼玉県内含め各地の仏像修復をおこなっており、また今回の大仏の移動作業や第1期の修復も手掛けた「吉備文化財修復所」(代表:牧野隆夫氏)に、修復処置をお願いします。

修復は2期に分け、下記の通り実施することとなりました。

A.像の構造補強

B.像の体幹部と頭部の分離

C.台座と光背の構造補強

D.両像の脱落部材の接合

E.薬師如来像の欠失復元

F.観音菩薩像の欠失復元

G.光背の自立補助・その他

H.支援者・寄進者の名簿を薬師如来像頭部に納め、修復報告書を作成

第1期では、令和3年(2021)12月の本堂完成に合わせて、本堂への移動・再安置までに実施する必要がある構造の補強など像の内部の作業を中心におこないました(A〜C)。

第2期では、像の表面の作業や失われている持物(蓮華、薬壺)の復元などをおこないます(D〜H)。

第1期修復について

第1期の修復は下記の通り実施されました。

A.像の構造補強

各部材の接合が緩んでいる状態だったので、接合箇所には接着剤を注入し、像内部に構造材を入れて補強しました。

B.像の体幹部と頭部の分離

一般的に大型の坐像(座っている像)は体幹部と両脚部が分離されていることが少なくないのですが、この像は全体が一塊であり、移動することを前提とした構造ではありませんでした。

そのため、当初は今後の管理をしやすくするために、体幹部と両脚部を分離する予定でしたが、構造上その作業には極めて危険が伴うことが判明したため、分離可能な頭部を取り外し、新本堂への移動を可能な状態にしました。

C.台座と光背の構造補強

台座は老朽化した構造材を取り替えて、補強しました。

光背は接合箇所の接着補強をしました。

仮屋での修復作業の様子 (吉備文化財修復所提供)

仮屋での修復作業の様子 (吉備文化財修復所提供)

仮屋での作業の後、完成した新本堂に像を移動しました。

計測可能だった頭部だけも100㎏以上もあり、全体では800kgを超えると推定される像の移動は大掛かりな作業となりましたが、多くの方々に見守られるなか、無事に本堂への移動を終えることができました。

新本堂へ移動の様子 (吉備文化財修復所提供)

新本堂へ移動の様子 (吉備文化財修復所提供)

本堂へ移動後も足場を組んでの作業が続き、第1期修復が完了。12月25日、本堂落慶法要と式典が執り行われました。

本堂での修復作業の様子 (吉備文化財修復所提供)

本堂での修復作業の様子 (吉備文化財修復所提供)

落慶法要の様子 (吉備文化財修復所提供)

落慶法要の様子 (吉備文化財修復所提供)

墨書発見:制作年と仏師が判明

第1期の修復中に薬師如来像の頭部内から、制作されたときに書かれた銘文が発見されました。

薬師如来像の頭部を上方から清掃している様子

薬師如来像の頭部を上方から清掃している様子

(吉備文化財修復所提供)

発見された墨書 (吉備文化財修復所提供)

発見された墨書 (吉備文化財修復所提供)

これにより、寛文三年(1663)に江戸を拠点としていた仏師・松田庄兵衛正重によって制作されたことが判明しました。

この大発見により、周辺地域の仏像制作の影響関係や時代背景、松田庄兵衛正重に関する研究が進むことも期待されます。

第2期の修復について

構造上の問題は第1期の修復によって解決しましたが、像を後世に伝えていくためには、信仰対象としての価値を損なわないように欠損部分を補う必要があります。

また第1期の修復の過程で、観音菩薩像に頭飾や天冠、胸飾などの「荘厳具」を取り付けていた穴が確認され、制作当初にはそれらが付けられていたこと、またその位置がはっきりしました。

仮の荘厳具を作って観音菩薩像に装着しその姿を確認したところ、造形的な説得力が増し、薬師如来像との区別が明確になることが明らかとなりました。

そこで第2期の修復では、当初の計画に観音菩薩像の荘厳具の復元も加え、令和4年(2022)から下記の工程で作業を進めています。

1.両像から外れ別保存されていた小部材を接合 - 完了

2.両像の消えていた瞳を復元 - 完了

3.両像の表面漆塗膜の強化 - 完了

4.薬師如来の螺髪など欠失部分を檜材で復元 - 完了

5.薬師如来の肉髻珠・白毫を復元 - 完了

6.観音菩薩像の裙先を復元 - 完了

7.観音菩薩像の白毫を復元 - 完了

8.薬師如来像の薬壺を復元 - 進行中

9.観音菩薩像の蓮華を復元 - 進行中

10.観音菩薩像の頭飾や胸飾などの荘厳具を復元- 進行中

11.光背の安定を図るため支えを取り付け

12.台座背面の隙間を埋める等、全体の完成度を上げる

13.支援者・寄進者の名簿を薬師如来像頭部内に納める

14.修復報告書を作成

第2期修復費と本プロジェクトの目標額について

第2期の修復費と不足分は下記です。

・修復費:5,526,400円

・熊谷市補助:2,763,200円

・第1期クラウドファンディング後の寄付金:1,947,820円

→不足分:815,380円

そのため、本プロジェクトでは下記のとおり、必要経費も含めた120万円を目標額とします。

・修復費:815,380円

・リターン制作費・送料:約14万円

・人件費:約12万円

・campfire手数料:約12万円

・合計:120万円

※余剰金が出た場合には、大仏の保護や周知のための費用にまわし、宗教的な勧誘活動や布教活動には使用しません。

リターンについて

ご支援いただきました皆さまには、お礼に以下のリターンをお送りします。

■平戸の大仏パンフレット

第1期クラウドファンディングから刷新して、新たに作成する源宗寺のパンフレットです。

サイズはA4の三つ折りを予定しています。

■オリジナルポストカードセット

第1期クラウドファンディングから刷新して、新たに作成する大仏などの3枚1セットのポストカードです。

■修復報告書

大仏を修復する工程の画像や説明、関係内容のコラムなどが掲載された修復報告書。

通常の参拝や鑑賞ではなかなか見ることのできない貴重な内容です。

■支援者様のお名前を和紙に書いて仏像内に納入

大仏の体の内部には制作当初からの空洞があります。

その中の薬師如来像の頭部内に、支援者様のお名前を墨書きした和紙を納入し、像と共に後世まで安置・保管します。

※支援時、備考欄にご希望のお名前を必ずご記入ください。

基本的には「〇〇県 姓名」という格好となります。

■御朱印

大仏をモチーフに今回特別にデザインしてプリントした台紙に、護持会または周辺住民が揮毫して、朱印を押したものです。

サイズは縦15×横10cm程度の紙1枚を予定しています。

■オリジナルデザイン落雁

熊谷銘菓の中家堂の落雁を、オリジナルデザインにしたものです。

幅2×高3cm程度のサイズで大仏それぞれをかたどった2個と、やや小ぶりの本堂向拝上部の彫り物「慈」をかたどった1個の、3個1組みです。

下の画像はイメージ図です。

■ステッカー

「平戸の大仏」と書いたオリジナルのステッカー(シール)です。

■オリジナルラベル日本酒を購入できる権利

大仏をモチーフにしたオリジナルデザインラベルの日本酒です。

ラベルは、第1期クラウドファンディングからデザインを刷新して新たに作成します。

日本酒は熊谷市唯一の酒蔵である権田酒造の「直実 特別純米」720ml。

こちらの日本酒を、酒類製造業の営業許可を有する権田酒造から直送します。

■絵馬

源宗寺の旧本堂に使われていた建材を再利用した絵馬です。

表面に「平戸の大仏」、裏面に「源宗寺」と焼印を押したものです。

サイズは縦8×横12×厚1.3cm程度を予定しています。

下の画像は試作品です。

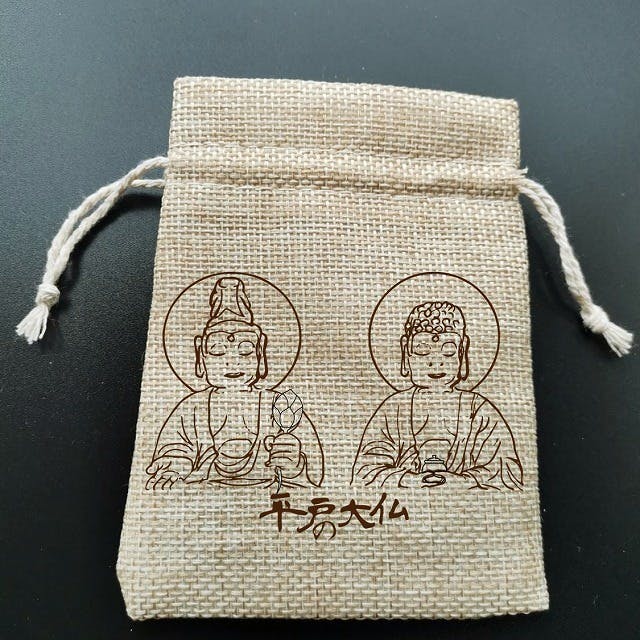

■麻袋

大仏がデザインされた、麻(ジュート)素材の小袋です。

源宗寺では、大仏の内部に入っていたとされる秘伝書をもとに作られた薬が伝わっており、神経痛や目の妙薬として販売されていたとの伝承があります。

そのため、麻袋は目薬や錠剤を入れる薬入れとして使用することをイメージしています。

サイズは縦14×横10cm程度を予定しています。

下の画像はイメージ図です。

■大仏持物レプリカ

今回の第2期修復では、失われている像の持物を復元しています。

薬師如来像の持物が薬壺、観音菩薩像が蓮華です。

復元にあたって、事前に1/10サイズの見本を制作しています。

これと同様のレプリカを制作しお届けします。

レプリカのサイズとしては、薬壺の高さが約3cm、蓮華が約10.5cmです。

木材を彫刻した上で金箔を貼り、台座をつけて展示できるようにします。

実際の文化財と同様の素材・技法のものが自宅で鑑賞できる貴重な機会です。

薬壺(下記画像の右側)か蓮華(左側)のどちらか一つをご指定ください。

最後に

源宗寺護持会は源宗寺に墓地のある方々の集まりですが、その数は50軒ほどと大変少ないです。

これまで、源宗寺の管理に関わる費用は護持会で負担し、本堂や大仏などを護ってきました。

しかし本堂の全面的な建て直しにあたり、護持会のみでおこなうのはまったく不可能な状況となり、「源宗寺本堂保存修理委員会」(会長・木島一也)を新たに組織し、地域の方々からのご寄付をいただき、新たな本堂の建設をなんとか進めてきました。

それに加えて像のほうの修復も必要となったため、護持会のみでは当然どうにもならず、また地域内でのご寄付に頼るのにも限界となり、クラウドファンディングで修復のための資金を募ろうと考えるに至りました。

第1期では130名を超える皆さまからクラウドファンディングを通じてご支援いただき、像の構造補強を無事に終えることができました。

地域に遺る貴重な文化財を守り、後世に遺していくためには、像の失われてしまった重要な部分の復元が求められます。

クラウドファンディングを通して、皆さまのお力をお借りできれば幸いです。

どうぞよろしくお願いします!

新本堂落慶式の際の関係者の記念撮影。

新本堂落慶式の際の関係者の記念撮影。

護持会、本堂保存修理委員会、住職、吉備文化財修復所、工事関係者、来賓が並ぶ。

最新の活動報告

もっと見る入仏開眼式のお知らせ

2023/11/01 18:11直前のお知らせになりまして恐縮ですが、下記の日程で、平戸の大仏の入仏開眼式をおこないます。源宗寺境内の収容人数には限りがございますので、参列ご希望の皆様のすべてにご参加頂くことは難しいのではないかと考えております。会場に入れない、あるいは立ったままの見学、ということになる可能性が高いかと思います。大変恐縮ではございますが、そのあたりをご理解いただいた上でご参加くださいますよう、よろしくお願いします。○入仏開眼式・日時:11月4日(土)13:30~・源宗寺へのアクセス等については、下記ページをご覧くださいませ。https://oobotoke.com/一般公開については、原則として毎月第1日曜日と第3日曜日の午前中におこなっております。入仏開眼式の翌日の5日(日)にも公開がございますので、こちらでのご参拝もお願いいたします。○年内の一般公開日にち:11月5日(日)、19日(日) 12月3日(日)、17日(日)時間:10:00~12:00 もっと見る

寄附者名簿奉納式

2023/08/25 12:008月4日に、寄附者名簿奉納式が行われました。まだ足場がありますが、第2期修復が完成した像の状況です。奉納に先立って、大仏の第1期・第2期修復のためのクラウドファンディングの支援者のお名前を和紙に書いて準備しました。和紙には、埼玉県内の和紙で、国の重要無形文化財でユネスコの無形文化遺産である「細川紙」を使用しました。細川紙技術者協会会長で技術保持者である内村久子さんに漉いていただきました。大仏の修復以外にも、本堂の保存修理(建て替え)のための寄付者のお名前もあるため、大変多くの人数となっています。お名前を書いた名簿は巻いて桐箱に箱に納めました。さらにその桐箱を漆(脱乾漆技法)で制作された箱に納めました。箱の蓋には観音菩薩と薬師如来を表す梵字が書かれています。こちらの箱は、修復をご担当いただている吉備文化財修復所に制作いただきました。 名簿を納めた箱は、吉備文化財修復所によって薬師如来像の頭部内に納められました。箱を納めた後、いったん取り外しておいた頭頂部の部材を設置しました。こののち足場を取り外して、修復も完了となりました。9月の一般公開は下記の日程でおこないます。修復完成した姿をぜひお参りくださいませ。日程9月3日(日) 10~12時9月17日(日) 10~12時 もっと見る

立正大学・原美登里研究室における地域連携事業④

2023/06/11 19:30(株)文化財マネージメントの宮本です。源宗寺や地区との地域連携事業について、立正大学 地理学科・准教授の原美登里さんと学生さんにご執筆いただきました。全4回のうちの最終回を掲載します。立正大学地理学科原研究室の動画班では、文章では伝わりにくい情報を動画で伝えることを目標に活動しています。動画班としてはメイキングやドキュメンタリー、インタビューをもとに動画を制作しています。また、これらを子どもたち用にアレンジしたものも制作予定です。メイキングやドキュメンタリーでは、地域連携での活動の様子や保存修理委員会の方々との話し合いの様子など、実際の活動をリアルに感じてもらえる動画を紹介します。その他にも、源宗寺の保存修理に関わっている方々へのインタビューでは、関係者ならではの視点から源宗寺のことを語ってもらっています。また教育用の動画では、源宗寺のことについて小学校低学年の児童でも理解できるような内容を制作し、実際の教育現場で利用してもらうことを目指しています。グッズの試作品を製作している様子本格的な動画の制作は初めてであるため、撮影の方法や動画の編集方法などについて初めて知ることも多く、手探り状態で進めています。そのような中でも、源宗寺や平戸の大仏について隠れた魅力を探したり、学んだりすることも楽しみの一つになっています。源宗寺、平戸の大仏について多くの方々に知ってもらい、興味を持ってもらえるよう、取材など素材集めに奔走しています。完成したらぜひご覧ください! もっと見る

コメント

もっと見る