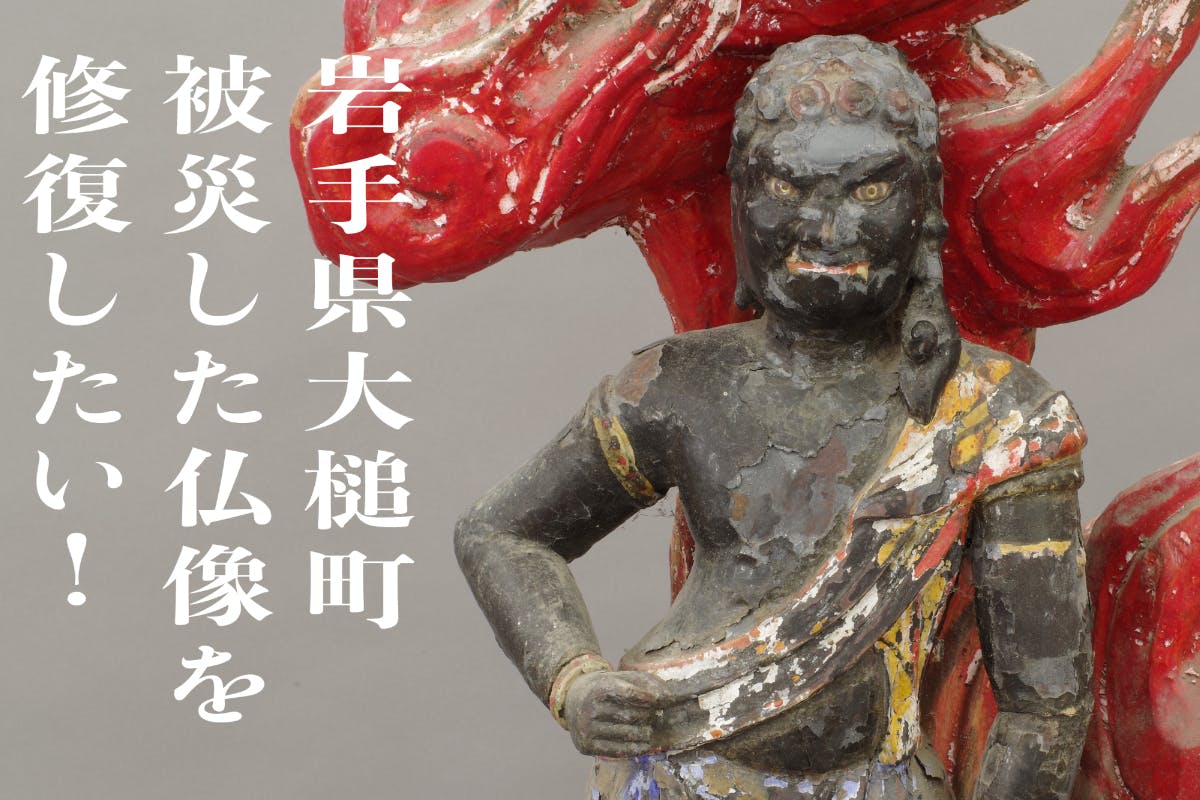

(株)文化財マネージメントの宮本です。先日お知らせしたように、ゴールデンウイークには今回のプロジェクトと関係する内容のイベントが、大槌町文化交流センターおしゃっちで開催されました。「大槌の歴史を知って町おこし 前川善兵衛を知ると三陸がもっと面白くなる! Vol.1 なぜ大槌に有名仏師の仏像が?」というイベントで、(一社)大槌観光交流協会が主催し、NPOまちづくり・ぐるっとおおつちが共催しました。今回、観光協会さま、NPOから画像を、佐々木勝宏さんから展示文化財一覧をいただきましたので、掲載いたします。おしゃっちの多目的にホールに、豪商・前川善兵衛家に縁のある文化財が展示されました。展示された文化財展示された文化財は下記です。1.三日月神社不動明王立像厨子(明和七年大道良安父子制作・請来経緯刻銘)2.大念寺善導大師立像(寂照軒惣門弟古沢屋山口清助利記浄圓らが寛政六年奉納寄進)3.大念寺法然上人立像(寂照軒惣門弟古沢屋山口清助利記浄圓らが寛政六年奉納寄進)4.大念寺寂照軒位牌(前川善兵衛五代富能奉納寄進)5.前川稲荷神社白神狐阿形像(鍵を咥える)6.川稲荷神社白神狐吽形像(宝珠を頭頂に乗せる)7.前川善兵衛家御悔帳(慈泉と祖睛の部分)8.前川家系図・本家分(前川善兵衛五代富能制作)9.前川家系図・分家分(前川善兵衛五代富能制作)10.三日月神社不動明王縁起(撰文揮毫ともに祖睛)11.厨川稲荷神社稲荷社扁額(前川善兵衛六代富長文化三年奉納・揮毫松下烏石)12.前川稲荷神社両社殿扁額(前川善兵衛四代富昌宝暦九年奉納寄進・祖睛となる武助が烏石に依頼)13.日光東照宮本坊修理費用捻出命令書(前川善十郎(のち四代富昌)宛盛岡南部藩勘定所奉行連署捺印)14.日光本坊修理諸費用控懐帳(大槌から携帯した材料や道具、現地での小屋建設などの費用を記す)15.方形包紙内円形明神丸船霊様(種字で囲まれた円形紙に十一面観音の種字が朱墨で記されている)16.前川孝七揮毫二渡神社幟墨書(前川善兵衛家から運送を担わされた分家の里屋里舘孝七の手)17.船玉大黒天恵比寿三神大漁祈願絵(里忠家旧蔵)18.三井親和筆墨書南山作寿桮(里忠家旧蔵)19.市河米庵筆墨書文武開宏壮(里忠家旧蔵)20.前川稲荷神社稲荷社扁額(戊辰戦争時の藩主南部利剛揮毫 印は左中将源利剛)これらのうち、大念寺の善導大師立像と法然上人立像は仏師・安岡良運が制作したもので、今回のプロジェクトの不動明王三尊像と同じ作者と考えられます。前川善兵衛家の功績と関係する文化財について、佐々木勝宏さんの講座がありました。佐々木さんの講座の様子また、展示された文化財を前に佐々木さんによる解説がおこなわれました。佐々木さんの解説の様子修復中の文化財については、残念ながらリモート参加になってしまいましたが、(株)京都科学の修復家・那須川善男さんがその過程について解説しました。那須川さんのリモート解説の様子那須川さんには今回のプロジェクトで不動明王三尊像の修復を担当していただく予定です。今回のイベントには多くの来場者があり、前川善兵衛家や仏像、地域の歴史文化への関心の高さを感じます。文化財一つ一つだけでは過去の出来事はなかなかわかりませんが、こうしていくつも見ていくことで、地域の歴史がわかってきます。そのためには一つでも多くの文化財を調査し、後世に伝えていくことが不可欠といえるでしょう。