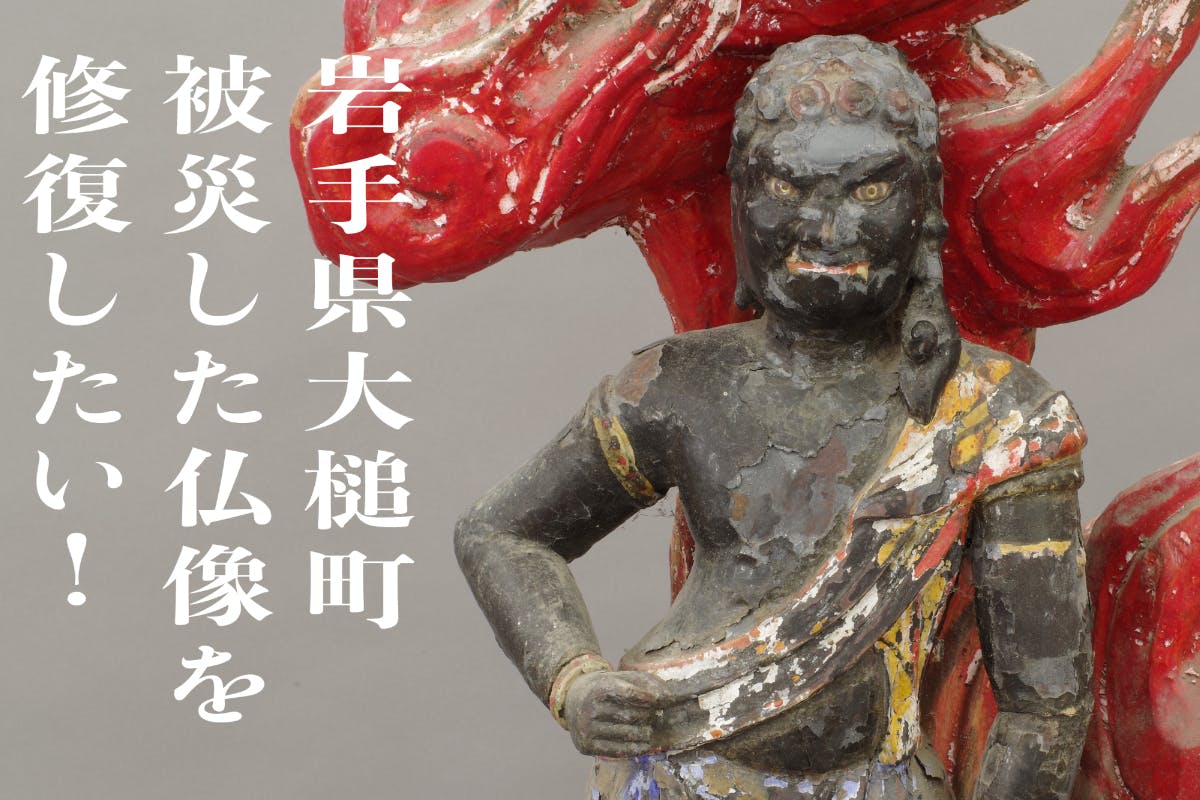

(株)文化財マネージメントの宮本です。本プロジェクトで対象としている不動明王三尊像については、制作した仏師が安岡良運であるという記録があります。今回の活動報告では、その安岡良運について、岩手県立博物館・元学芸員で三日月神社文化財調査員である佐々木勝宏さんから、コラムを書き下ろしていただきましたので、下記に掲載します。大槌町に留まらず、江戸時代末期の仏師の動向の一端を知ることのできる貴重な内容です。関西大学の長谷洋一教授が作成された「近世仏師事績データベース」によると安岡良運作の仏像は9件7体存在します。宝暦14年(1764)制作の茨城県稲敷市の清光寺の虚空蔵菩薩坐像と、明和3年(1766)年制作の神奈川県茅ケ崎市の金剛院の閻魔王坐像と、明和8年(1771)の愛知県碧南市の鷲塚教会の諸尊立像は8年間に入りますから同一人物の可能性が高いでしょう。ただ、碧南市の者だけは安岡忠五郎とあるので、注意を要します。時代は大きく下って神奈川県横浜市地蔵堂の地蔵菩薩立像は安政6年(1859)と東京都町田市千手院の十王坐像と神奈川県横浜市妙法寺の日蓮上人像は文久2年(1862)の制作で、東京都台東区の大雄寺の日蓮上人坐像は元治2年(1865)に修復を受けています。神奈川県川崎市の東光院の大黒天立像は制作年代が不明です。そこに岩手県大槌町の三日月神社の不動明王像は明和6年(1769)の制作ですから稲敷の虚空蔵菩薩、茅ケ崎の閻魔王、碧南の諸尊を作った人物と同一人物でしょう。良運Aとします。修理の際に台座内から安岡良運 同忠五良とありますから、この忠五良が良運の息子あるいは弟子で、良運Bとして襲名した可能性があるでしょう。この仏像を水戸の玉樹山羅漢寺から大槌に移すのに尽力したのは、秀井慈泉と利記浄圓でした。大槌町の見生山大念寺に伝わる善導大師像と法然上人像は寛政6年(1794)に安岡良運が制作したと像背面下部に刻銘があります。大念寺所蔵の善導大師 写真提供:(株)京都科学大念寺所蔵の法然上人 写真提供:(株)京都科学世話をした4人の中に古沢屋山口清助利記浄圓とあります。羅漢寺で修業したことがありますから、安岡良運あるいはその工房の人々とは旧知の仲です。ここにある安岡良運とは、三日月神社不動尊の制作を手伝っていた忠五良が師の死去あるいは引退によって師の名前を襲名したと考えるのが年代差から自然だと思われます。したがって、大念寺所蔵両像は良運Bの制作と考えています。クラウドファンディングで修理をしようとしている澤山の不動尊は文化元年(1804)ですから、大念寺のものと制作年代差は12年ですので、良運Bが制作にあたった可能性が大変高いと思います。遠野市曹源寺所蔵の仏眼祖睛書写の大般若経の527巻への書き込みには、慈泉の息子と祖睛の息子が協力して、開眼供養や安置までの練り供養など、再興するための世話はすべてこちらで行ったとありますから、羅漢寺から三日月神社に移された不動尊は初代良運(良運A)の作、大念寺の善導法然両像と澤山不動尊は二代良運(良運B)の作と考えています。ですから、データベースの安政6年(1859)から文久2年(1863)と元治2年(1865)の幕末に制作や修理に当たった仏師は、二代良運から二世代あるいは三世代後の四代良運あるいは五代良運であったといえるでしょう。9件7体に大槌の3件6体を加えて考えれば、少なくても三人の安岡良運がいたわけです。三日月神社文化財調査員 佐々木勝宏