こんにちは、PLANETS編集部の徳田要太です。

『モノノメ#2』の制作も佳境に入りつつあり、誌面デザインや特典の準備など完成に向けて奮闘中です。紙の雑誌制作に関わるのは個人的には初めてのことで戸惑うことばかりですが、SNSの論調の外側にゆっくり考える場を作りたいという宇野編集長の理念に共感し、なんとか業務をこなしています。

さて、そんな宇野編集長は時々トーク番組などで(文脈によりますが)「共感」という言葉が苦手だということを口にします。なぜこの言葉に苦手意識を持っているのかというのを僕なりに解釈すると、端的に言えば選択肢が狭まるからではないでしょうか。すでにわかってるものについてばかり語っていては、見落としているかもしれない選択肢の可能性を消し去ってしまう。そういう考えがあると思います。

『モノノメ』が創刊されたのも、SNSでウケるものか、そうではないものか、そのどちらか以外の選択肢が当たり前に存在できる場を作りたいというコンセプトがあったからでしょう。だから前号で執筆いただいた方々も、いまウケるかどうかではなく、新しい問題設定ができるかどうかという基準で選ばれました。

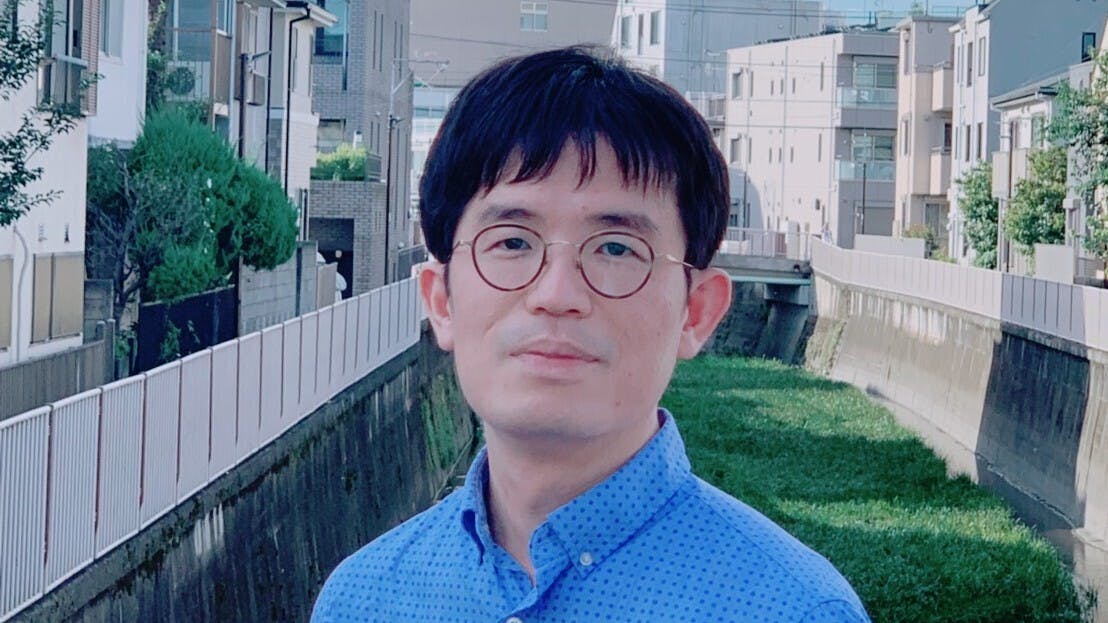

今回紹介する福嶋亮大さんもその一人です。福嶋さんには前号から「世界文学の制作」という連載を執筆していただいています。小説の表現がなぜ成立するのかを考えることで、「言葉」と「心」の関係を捉え直すという壮大な試みの連載ですが、「言葉」があふれかえっている現代だからこそ読む価値のある文章だと思います。

そんな福嶋さんの連載第二章「指し示すこと、物語ること」が『モノノメ#2』に収録されるわけですが、最初にこれを読んだときは衝撃でした。というのも「人は共感の生き物である」ことを前提として論が展開するからです。

共感こそがコミュニケーションの成立条件であって、そして人はコミュニケーションなしには生きられない(というより、コミュニケーションをする生き物=人間である)。小説──架空の(存在しないはずの)事物を語る文章の向こう側に実体としての事物や人物を想定できてしまうのは、その小説の文章に否応なく心が同調するからなんだというわけです。

といっても、普段言葉を目にして、なんでもかんでも心が同調するわけではないということは誰しも実感するところかと思います。しかし、小説はそういう状況を意識的に作り出せるんだということが、僕がこの第二章を読んで特におもしろいと感じた部分です。共感を強いられるんだけれど、どうにもそうしきれない異物がある。そういうものを意識的に演出できるのが小説の力なんだというわけです。

どのように演出されるのか。そのメカニズムが福嶋さんの理路整然な構成と、お子さんの身近な(共感しやすい)エピソードとともに語られています。ぜひ多くの方に読んでいただければと思います。

『モノノメ #2』のクラウドファンディングはこちらにて実施中です。