ブルックナーはオルガン奏者であり、合唱指揮者でもあったので、フリギア旋法やリディア旋法などの純正律の教会旋法を指定する合唱曲を作曲しています。オルガンという楽器は鍵盤楽器の中で最も歴史が古く、かつ巨大な楽器です。大型のパイプオルガンは数千本のパイプと鍵盤、ストップからなりますが、ストップは音色を変えるためと8つの教会旋法ごとに調律されたパイプを選ぶために使用されます。鍵盤楽器で純正律に対応できる楽器はパイプオルガンに限られます。チェンバロなどの楽器は曲ごとの旋法に合わせて調律を行う必要がありました。ヘンデルはオラトリオ「メサイヤ」HWV56を初演するために、平均律への移行期の中全音律で演奏しましたが、それぞれの調性に調律された7台のチェンバロを使用したとされます。ブルックナーはオルガン奏者として若い時から純正律に親しんでいましたので、交響曲の作曲においても、特にブラスの重厚な響きは純正律であったのでしょう。純正律と平均律の周波数を比較してみますと、オクターヴではいずれも1:2となりますが、ドとソの5度の周波数比では純正律の1:1.5に対して平均律では1:1.4988(△0.11%)、ドとミの3度の周波数比では純正律の1:1.25に対して平均律では1:1.2599(+0.79%)となり、特に3度の純正度が悪くなっています。3度の純正度を良くした調律法が中全音律になるわけですが、平均律での演奏であっても、3度の和声が出たときには2声部の周波数比を1.25に近づけると響きがよくなります。ブルックナーの交響曲の演奏では、やはり和声は純正に響かせることが聴く人に感動を与え、教会での圧倒的なオルガンの響きに近くなるものと思われます。このことはブルックナーに限らず他の作曲家の交響曲や器楽曲にも当てはまると思います。オーケストラが純正で重厚な響きで、演奏するホールを豊かに響かせることができれば、聴衆に大きな感動をもたらすでしょう。SEAラボラトリ 早川明

モーツァルトはヨーロッパ各地を旅し、いろいろな音楽様式を吸収し作曲に生かしてきましたが、ウィーンに定住してからは外交官としてヘンデルやバッハの楽譜の収集を行ってきたスヴィーテン男爵のもとに通い、フーガなどのドイツの対位法の研究に熱心に取り組むようになりました。モーツァルトがウィーンに定住したころは、女帝マリア・テレジアが亡くなり啓蒙主義者の皇帝ヨーゼフ2世の治世が始まったころにあたり、ヨーゼフ2世はこれまで敵対してきたプロイセン王のフリードリヒ2世と和睦を行い、これまで封印されてきたドイツ音楽が解禁された時代でした。教会音楽は教会以外での演奏が禁じられていましたので、主に器楽曲が持ち込まれました。モーツァルトはフーガやカノンなど中世・ルネサンス時代のポリフォニーの影響を強く残すこれらの音楽に魅せられ、研究を深めますが、これによって後期の偉大な作品群が生まれることになりました。皇帝ヨーゼフ2世は母親のマリア・テレジアとは確執がありました。マリア・テレジアはオーストリア継承戦争以来、徹底してプロイセンのフリードリヒ2世に対抗しましたが、ヨーゼフ2世はフリードリヒ2世の啓蒙主義的な考えにあこがれを持っていました。これは、プロイセンとの関係が深かったフランスのルイ15世の孫で妻となったイザベラの影響によるものと思われます。ヨーゼフ2世はフリードリヒ2世と同様に結社フリーメイスンを容認しますが、フリーメイスンの教義は「自由・平等・博愛のもと理想世界の実現をめざす」とされ、やがてこの教義はフランス民衆に支持されフランス革命の動乱へと展開して行きます。ヘンデル、バッハの音楽に傾倒したモーツァルトはやがてポリフォニーに回帰します。すなわち、音楽の各声部は自由で平等でなければならず、各声部はお互いに尊敬されなければならない、モーツァルトはバロック音楽以来の伴奏と旋律というモノフォニー的な作曲技法から、アンサンブルをよりポリフォニー的なものに進化させました。その成果として、室内楽の最高傑作であるハイドンに献呈した6曲の弦楽四重奏曲や後期のピアノ協奏曲が生まれました。これらの曲では弦楽器、木管楽器の各声部、そして独奏のピアノまでが独立した声部として自由で平等で博愛の精神により構成されるという、音楽史上まれにみる傑作が生みだされました。モーツァルトがバッハの教会音楽を聴いたのは、1789年4月ライプツィヒの聖トーマス教会においてでした。この時にバッハのモテットBWV225を聴き、楽譜に目を通しています。モーツァルトは「ここにはまだ学ぶべきものがある」と言ったといわれていますが、モーツァルトの最後のオペラ「魔笛」の夜の女王のアリアはまさにバッハのモテットを思い起こさせます。SEAラボラトリ 早川明

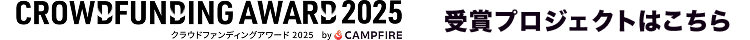

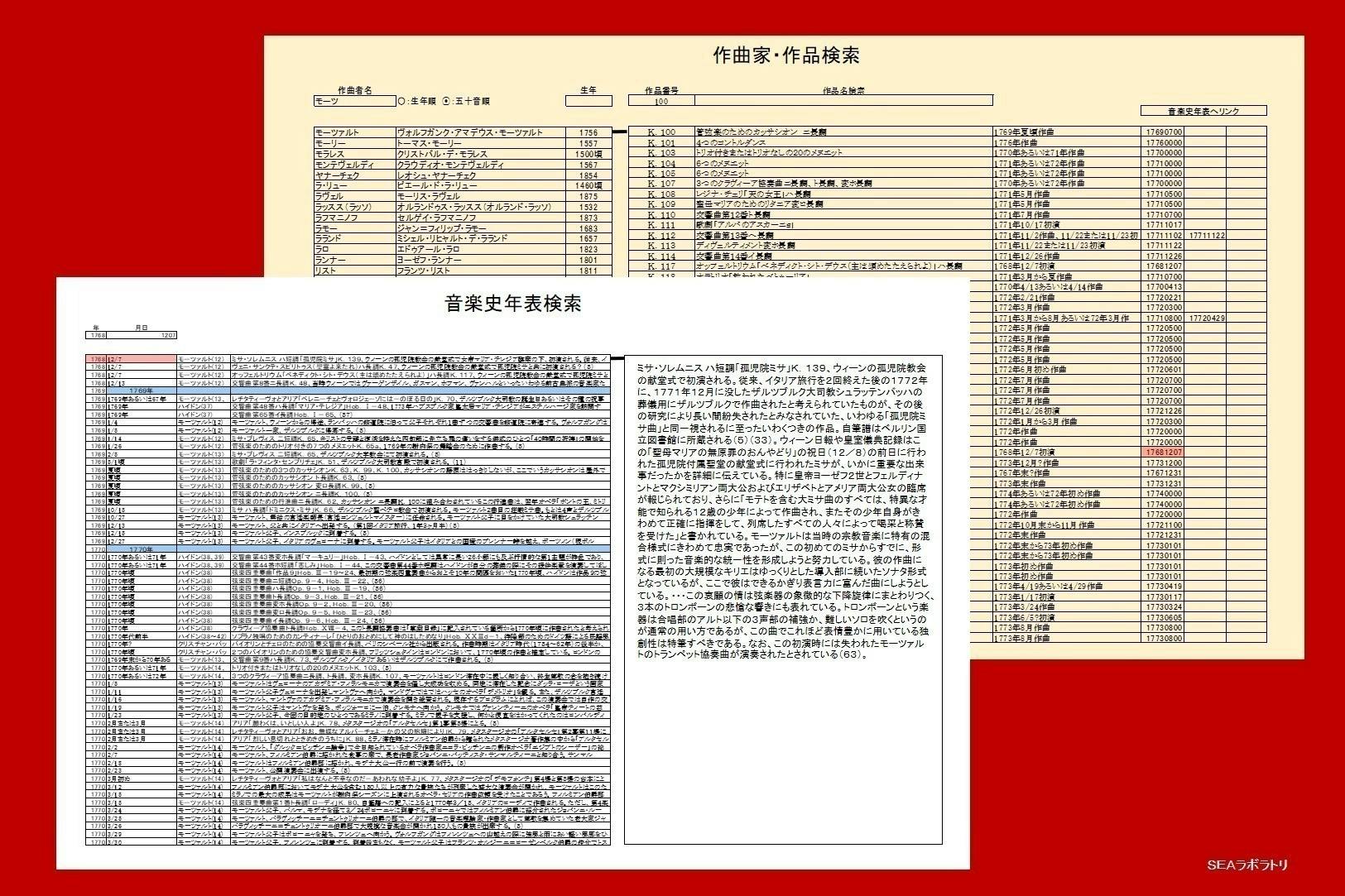

あなたの好きな作曲家、作品を検索してみましょう・・・ハヤカワ音楽史年表データベース かつてローマ帝国は、ライン川とドナウ河を北の国境としていました。ローマ帝国はラテン語を国語としていましたので、ローマ帝国はラテン民族の帝国ということができます。ローマ帝国がライン川とドナウ河を越えられなかったのは、北のゲルマン民族と東の遊牧民族の武力に対抗できなかったからと考えられます。やがて民族大移動が起こり、ゲルマン民族はローマ帝国に侵攻し移住を始めましたが、ローマ帝国はこれを受け入れました。その理由はゲルマン人がキリスト教を受け入れたからです。ローマ人たちは戦闘力に秀でたゲルマン人たちを傭兵として使い、遊牧民のフン族やイスラム勢力に対抗します。 しかし、イスラム勢力の拡大はすさまじく、東ローマ帝国は完全にイスラム勢力下におかれ、西ローマ帝国ではイベリア半島がイスラム化します。このような外的勢力の侵攻に対して、カトリックのローマ教皇を中心としてヨーロッパを守り抜きますが、やがてローマ・カトリック教会内部の腐敗や十字軍派遣のための免罪符に対して、マルティン・ルターはキリスト教の教義に反するとの厳しい指摘を行い、宗教改革が起こります。旧ゲルマン民族支配地域はプロテスタント・ルター派の宗派に分離することとなりました。ルターはルター派のための多くのコラールを残し、後のバッハなどのプロテスタント音楽の礎を作りました。 1618年、神聖ローマ帝国皇帝フェルディナンド2世は、帝国内の宗教的統一を図ることを目的としてプロテスタントのプファルツ選帝侯を王位につけたボヘミアに攻め込み、凄惨な30年戦争がはじまりました。プロテスタントのザクセン、プロイセンのほかデンマークやスウェーデンが参戦し、カトリック側はオーストリー・ハプスブルク家とスペイン・ハプスブルク両家が応戦します。しまいには、カトリックのフランスまでがプロテスタント側に付き、宗教戦争はいつか覇権戦争へと変わりました。最終的には神聖ローマ帝国ハプスブルク側が敗北し、ドイツにおける主権を失い、ドイツは約300もの主権国家が乱立する状況となりました。かろうじてオーストリーのハプスブルク家には皇帝の地位が認められましたが、これは南東部のオスマン・トルコの脅威からヨーロッパを防衛する防波堤としての意味があったと思われます。 この間の音楽史ですが、イタリアでバロック音楽が始まります。中世・ルネッサンスの純正な和音のポリフォニー音楽は、破天荒な不協和音を取り入れた音楽に代わります。ヨーロッパ北部における不穏な世相を反映したものかもしれません。モンテヴェルディによって近代オペラが始まり、イタリアではオペラが全盛期を迎えます。一方のドイツでは800万人もの人命が失われた30年戦争が終わり、荒廃した中でヘンデル、セバスティアン・バッハという偉大な音楽家が生まれました。ヘンデルはイタリアへ渡り音楽の修業を積み、さらにイギリスへと渡ります。バッハは北ドイツでオルガン音楽やフランス音楽、またイタリア音楽を学んでいます。 ライン川とドナウ河は政治的にも文化的にもヨーロッパの境界であったわけですが、この境界線近くからハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンやロマン派のシューマン、ワーグナーなど偉大な作曲家が排出され、カトリック文化、プロテスタント文化の狭間で多くの名曲が生み出されて行きました。SEAラボラトリ 早川明

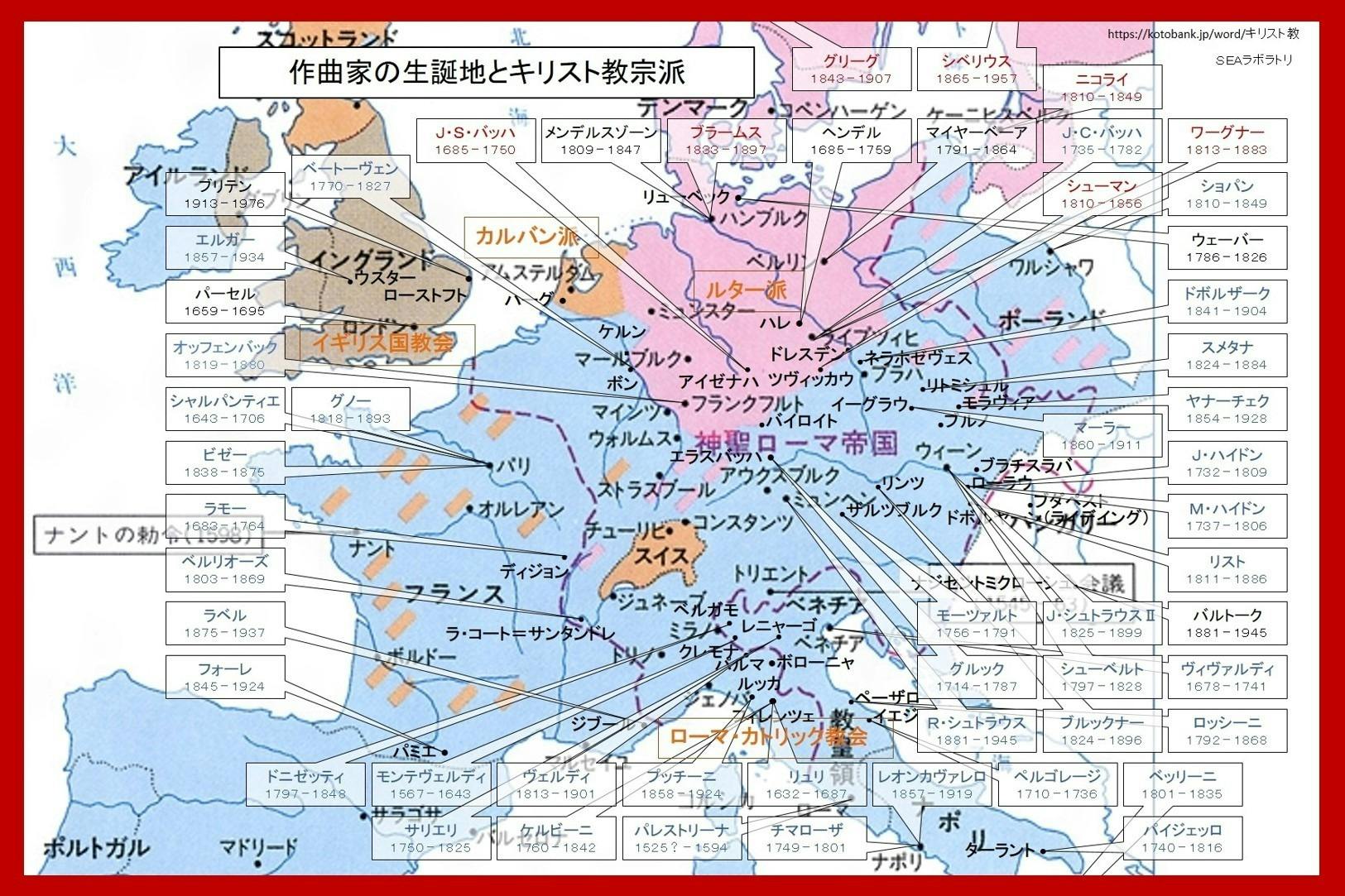

ロッシーニはパリで歌劇「ギョーム・テル(ウィリアム・テル)」を作曲した後、作曲家を引退し、後半生は食文化の道に生き、自らを「怠け者」と自嘲的に語ったとされますが、実は音楽史上、偉大な貢献をした特筆すべき作曲家でした。ロッシーニは引退後、作曲を全くしなかったわけではなく、全13巻200曲を超える大作である室内楽集「老年の過ち」を作曲するなど、歌劇作曲家から室内楽作曲家に転身しています。音楽史における救世主と呼ばれる作曲家を2人選ぶとすれば、筆者はパレストリーナとロッシーニを挙げます。パレストリーナは宗教音楽の父とも呼ばれるルネサンス期のイタリアの作曲家ですが、当時教会では世俗音楽のようなポリフォニー音楽も取り入れられていました。ところが、トリエントの公会議で教会音楽は、本来グレゴリア聖歌のようなモノフォニーで歌われるべきではないかとの議論が行われました。パレストリーナは1567年に「教皇マルチェルスのミサ曲」のようなポリフォニーの名曲を作曲し、宗教音楽としてのポリフォニー音楽の価値が認められ、ポリフォニーの発展に大きく貢献し、宗教音楽の父と呼ばれるようになりました。もし、宗教音楽において、ポリフォニー音楽が禁止されれば、音楽の発展に著しい影響があったものと思われます。ロッシーニの音楽史における貢献は、作曲家に作曲した楽曲の所有権を認めさせたことです。モーツァルトは音楽史上初めてのフリーランスの作曲家でしたが、オペラを作曲しても興行主から500フローリン(約500万円)程度の謝礼を受け取るのみで、3年もすればどの歌劇場でも勝手に上演を行いました。ベートーヴェンは歌劇「フィデリオ」上演で、興行主のブラウン男爵と大喧嘩をしています。興行に失敗すれば興行主は破産も覚悟しなければならない中で、作曲家は苦しい立場に追い込まれていました。ロッシーニは興行主にせき立てられ、歌劇「セビリアの理髪師」をわずか3週間で作曲したりしています。ロッシーニは1822年ウィーンを訪れ、尊敬するベートーヴェンを訪問し一緒に食事をしていますが、ベートーヴェンはロッシーニのオペラ・ブッファを賞賛し、また興行主を口汚く罵ったことでしょう。当時、ウィーンのケルントナートーア劇場にはイタリアの興行主バルバヤが支配人として招かれ、興行採算のために劇場内で、当時フランスで開発されたばかりのルーレットなどの賭博もはじめていました。一方モーツァルトの残された妻のコンスタンツェは印刷会社から出版の依頼があった時には、印刷後に必ず自筆譜の返却を求めていましたので、ベートーヴェンはロッシーニにこのことを話し、興行主に楽譜を貸し出すことを勧めた可能性があります。イタリアに戻ったロッシーニは興行主のバルバヤと激しく争い、作曲者の作曲した楽譜の所有権を奪い取りました。こうしてフリーランスの作曲家はモーツァルト、ベートーヴェンを経て、作曲した楽曲の所有権を獲得することとなり、すぐれた作曲を行なえば経済的に恵まれるという制度が確立され、以降多くのロマン派の作曲家を輩出することとなりました。ヴェルディやプッチーニは劇場に対し期限付きで自作品の楽譜の貸し出しを行い、経済的に恵まれた生涯を送りました。このようなことを成し遂げたロッシーニは怠け者ではなく、音楽史における救世主と言えるでしょう。SEAラボラトリ 早川明

ベートーヴェンの作品は日本で最もよく演奏されていますが、ベートーヴェンの生涯においては3つの謎が残されます。すなわち、【ベートーヴェンの謎(1)】ベートーヴェンが1812年に書いた「不滅の恋人への手紙」の不滅の恋人は誰か?【ベートーヴェンの謎(2)】ベートーヴェンは1812年から1818年に日記をつけていますが、その動機、目的は何か?【ベートーヴェンの謎(3)】ベートーヴェンは1823年にゲーテに手紙を書き送りましたが、ゲーテは返事を書きませんでした。これは何故か?謎の(1)の他、謎の(2)(3)においても、女性問題が関係しているように思われます。ベートーヴェンは多くの歌曲やピアノ・ソナタ、交響曲において、女性との関係が動機となっていますので、これらのベートーヴェンの謎が解明されると、特に後期の作品の作曲動機に関して明らかになるものと考えています。ベートーヴェンの「不滅の恋人の手紙」は、ベートーヴェンが亡くなった翌日に親友のシュテファン・ブロイニングとシントラーによって手のひらサイズの2つの女性の肖像とともに発見されました。これ以来、シントラーのジュリエッタ・グイッチャルディ説から始まってベートーヴェンと親交のあった多くの女性の名が挙がった一方で、手紙の発信地と発信年月日が明らかにされます。2つの女性の肖像のひとつはジュリエッタでしたが、ジュリエッタ説は否定され、もう片方の肖像が不滅の恋人であろうとされましたが、大勢はヨゼフィーネ説に傾きます。しかし、1970年代にはアメリカの音楽学者メイナード・ソロモンと日本の女性学者でありベートーヴェン研究家の青木やよひ氏によってアントーニア・ブレンターノ説が発表され、そして、片方の女性の肖像もアントーニアのものであることが判明します。アントーニア説は多くの問題を解決し、青木やよひ氏は謎の(2)の謎解きも行っていますが、課題も存在します。課題のひとつはベートーヴェンが不滅の恋人の手紙を書いたときアントーニアは身ごもっていたことです。これをどう説明するか。2つ目の課題は、1812年7/6から7/7にベートーヴェンはボヘミアのテープリッツで不滅の恋人の手紙を書き、8月には約1ヶ月にわたってボヘミア西部のフランツェンスブルンにブレンターノ夫妻とともに滞在しますが、これはどう説明できるか。ひとつ目の課題については、女性学の青木やよひ氏の著作の説明に譲ることとし、2つ目の課題については、フランツェンスブルンがブレンターノ家の住居のあるフランクフルトとベートーヴェンの居住するウィーンのちょうど中間点に位置することから、アントーニアが義妹クニグンダの夫である法学者サヴィニーを呼び寄せ、夫であるフランツ・ブレンターノとの離婚とベートーヴェンとの再婚について仲裁を頼んだ可能性があります。この仮説は飛躍し過ぎでいるように思われるかもしれませんが、1810年5月にアントーニアの義妹のベッティーナ・ブレンターノがウィーンのアントーニアの実家であるビルゲンシュトック邸を訪問した時に、やはり義弟の法学者サヴィニーを伴っていたことを考えると、全く可能性がないとは考えられません。しかも、フランツェンスブルンの宿泊ホテルの向かいのホテルにはゲーテの妻のクリスティアーネが滞在していました。ゲーテとも親交があった明け透けなアントーニアは、クリスティアーネにベートーヴェンとのことを相談し、不滅の恋人の手紙を見せた可能性まであります。この後ベートーヴェンはクリスティアーネからゲーテへの預り物を持参し、カールスバートでゲーテと再会し、テープリッツでのわだかまりを解消しますが、この時、ゲーテは不滅の恋人の手紙のことを知っていた可能性が出てきます。謎の(3)については、ゲーテはベートーヴェンを失いたくなかったからというのが、筆者の結論です。なぜならば、ゲーテは処女作の書簡小説「若きウェルテルの悩み」のフィナーレでは、人妻との恋に破れたウェルテルはピストル自殺を遂げるからであり、しかもウェルテルの恋焦がれたロッテのモデルは第2部ではフランツ・ブレンターノの義母であるマクシミリアーネであり、マクシミリアーネはゲーテの恋焦がれていた人その人であり、ゲーテの実体験に基づいてかかれた小説であったからです。ウェルテルの自殺の場面はゲーテの友人エルーザレムの人妻への恋と失恋、自殺の実話に基づいています。ゲーテにはベートーヴェンの人妻への恋と見えたのかもしれません。この後の詳細は音楽史関連記事に譲ることとしますが、ベートーヴェンとアントーニアはある問題をめぐって破局します。ベートーヴェンは人生最大の苦悩のドン底に突き落とされ、日記を書き始めます。この時期にベートーヴェンはエルデーディ夫人に「苦悩から歓喜へ」と書き送っています。日記は断片的に6年間に渡って書き綴られ、そこで終わります。ベートーヴェンはオペラ「フィデリオ」では夫婦の愛の勝利を標榜していましたが、苦悩を乗り越え、「夫婦の愛の勝利」を「人類愛の勝利」へと変貌させ、交響曲第9番ニ短調Op.125を完成させたとも考えられます。以上がアントーニア説によるベートーヴェンの謎解きの仮説ですが、ヨゼフィーネ説では説明できないことが多くあります。謎の(2)あるいは(3)についても、見当がつかず、日記に見られるような苦悩のドン底に突き落とされる理由の説明が付きません・・・。従いまして、本音楽史年表では両論併記を原則とするものの、ベートーヴェンの不滅の恋人をアントーニアとする記載が多くなりました。(参考文献)青木やよひ著・決定版・ベートーヴェン<不滅の恋人>の探求(平凡社)SEAラボラトリ 早川明